Illustration par ChatGPT 4o

Économie politique de la régulation, le défi monétaire de la transition écologique et sociale

Les conséquences du changement climatique se renforcent chaque jour mais les solutions pour financer la transition écologique et sociale restent encore floues. Les estimations varient mais il manquerait environ 4.200 milliards de dollars chaque année jusqu’en 2030 pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Ces financements ne viendront pas du secteur public dont les finances sont souvent exsangues mais essentiellement du secteur privé en faisant appel au marché et au crédit. Cependant, en raison de l’incertitude sur les risques et les longues maturités nécessaires pour amortir de tels investissements, peu de projets trouvent grâce auprès des investisseurs d’impact. Des solutions combinant financements publics et fonds privés existent mais pour être viables, doivent mobiliser des montants importants, ce qui exclut, pour l’instant, de prendre en compte des besoins plus limités ou plus fragmentés. En dessous de 1 million d’euro, il est difficile de finaliser une telle transaction.

Pour y parvenir, une nouvelle économie politique doit être inventée et cette situation offre l’opportunité de repenser le rôle de la banque centrale.

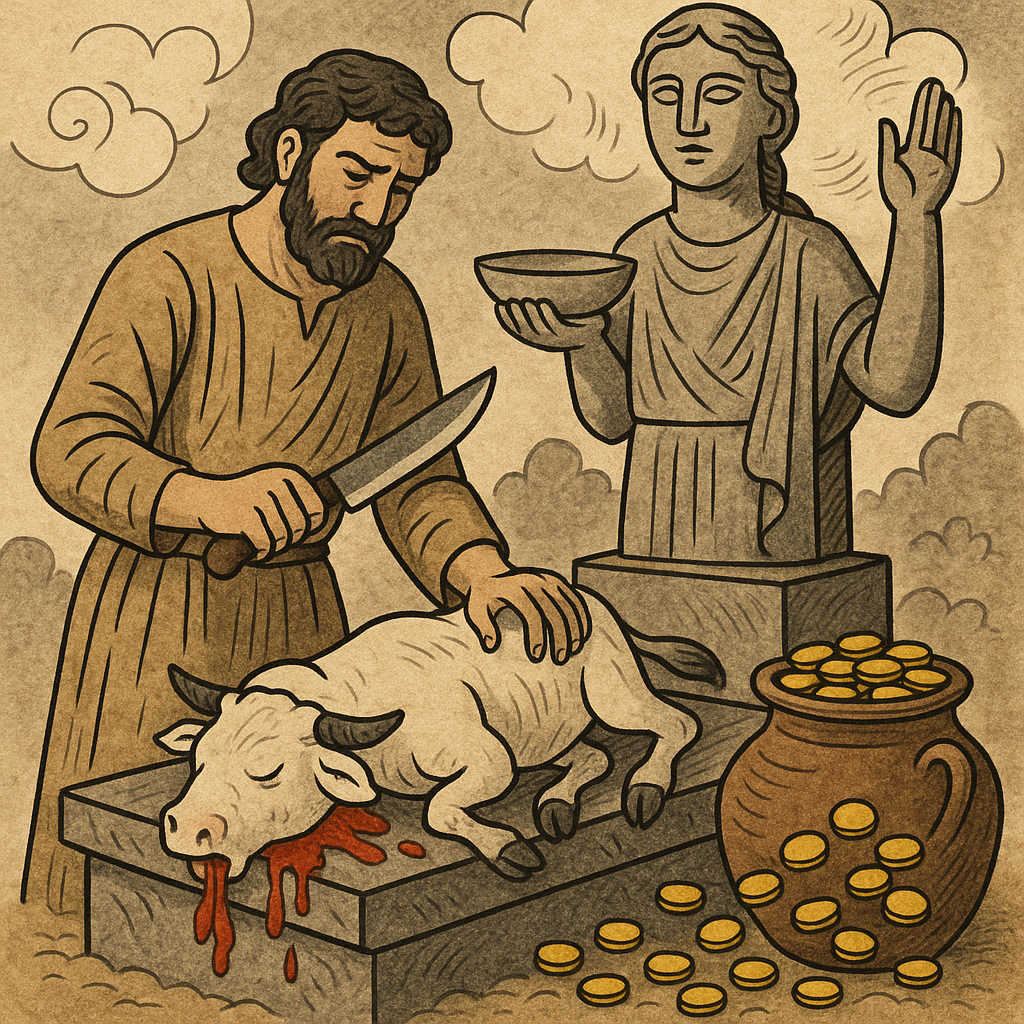

A l’origine de la monnaie

Les premières formes de monnaie ont vu le jour, notamment en Mésopotamie, il y a plus de 4.000 ans. Dans toute communauté, les humains reçoivent, donnent et rendent la vie. Le don, à l’origine de la vie, fait place à des relations d’endettement qui se transmettent de parents à enfants et sont au principe de la reproduction sociale. Ces dettes de vie se transmettent entre générations et constitue le « capital-vie » de la communauté qui, s’il venait à être entamé, doit être restaurer par une compensation.

Le sacrifice est ce qui permet de restituer ce don initial reçu des dieux. La découpe des victimes humaines ou animales offertes et le décompte des dons aux divinités segmentent les richesses en unités convertibles qui, de substitutions en substitutions, deviendront monnaie. L’existence de monnaie dans les sociétés les plus différentes permet de supposer qu’il s’agit d’un invariant culturel majeur, une exigence nécessaire au rétablissement d’un équilibre toujours fragile.

La confiance en l’État et le rôle de la monnaie

Lorsque la puissance de protection est concentrée dans une institution centrale comme l’Etat, la dette de vie devient dette sociale, expression financière de la pérennité de la communauté. La monnaie fait partie intégrante du système politique et est décrétée par le gouvernement de la cité.

Dans l’Antiquité, le sceau apposé sur les pièces d’or trouve son origine dans des conceptions totémiques où le sceau témoigne de l’appartenance au clan. Le sceau, signe de propriété, symbole sacré, fonde le crédit accordé à la monnaie.

Le découplage entre la valeur monétaire et la valeur pondérale des métaux est à l’origine des réformes monétaires. La première réforme monétaire a été celle de Hippias à Athènes en 527 av. JC pour augmenter les ressources de la cité en guerre contre l’empire perse.

Un nouveau paradigme pour les Banques centrales

L’inextricable endettement public et privé, en croissance constante et sans solutions d’assainissement crédible à court terme, offre l’opportunité de repenser le rôle de la banque centrale qui, à ce jour, a pour priorité de maintenir la stabilité des prix. Si selon Aristote, fixer un prix, revient à « révéler » un rapport de force sociale (cf. la parabole de l’architecte et du cordonnier), contrôler les prix signifie, in fine, « figer » les rapports de forces sociaux.

En substituant au contrôle des prix, une régulation homéostatique de la circulation monétaire, on permettrait une refonte « paradigmatique » du rôle de la monnaie et des liens qu’elle permet au sein de la communauté.

Grâce à la digitalisation des transactions, la banque centrale pourrait garantie une circulation fluide de la monnaie, afin d’injecter ou de retirer, en temps réel, la « trésorerie » nécessaire afin que personne ne se retrouve en défaut de payement.

Informée par une multiplicité de capteurs et de senseurs, la banque centrale serait en mesure de préserver, coûte que coûte, ce précieux équilibre entre secteur privé et public qui, s’il est rompu, peut conduire à la guerre civile.

L’inflation serait évitée en retirant des liquidités du système à l’aide d’une micro- taxe sur les transactions électroniques. Cette « micro-taxe », ajustable en fonction de plusieurs critères (montant de la transaction, lieu, statut socio-économique des parties impliquées, etc.), remplacerait tous les impôts et servirait à financer la transition écologique, la sécurité sociale et d’autres priorités publiques. Enfin, cette nouvelle institution serait dirigée par une gouvernance démocratique, élue par les citoyens tous les cinq ans. Sa mission principale serait de maintenir un équilibre entre l’injection et le retrait de monnaie. Pour renforcer la légitimité de ses décisions, une majorité de 60 % serait nécessaire.

Ce n’est pas parce qu’elle peut servir aux échanges qu’elle a de la valeur, mais c’est parce qu’elle est une incarnation de la communauté sociale qu’elle a une valeur d’échange. La monnaie est donc bien une représentation de la totalité sociale qui rend à chacun de ses membres ce qu’elle juge qu’il lui a donné.

Bruno Théret (Monnaie et dettes de vie, 2009).

Illustration par ChatGPT 4o

Laisser un commentaire