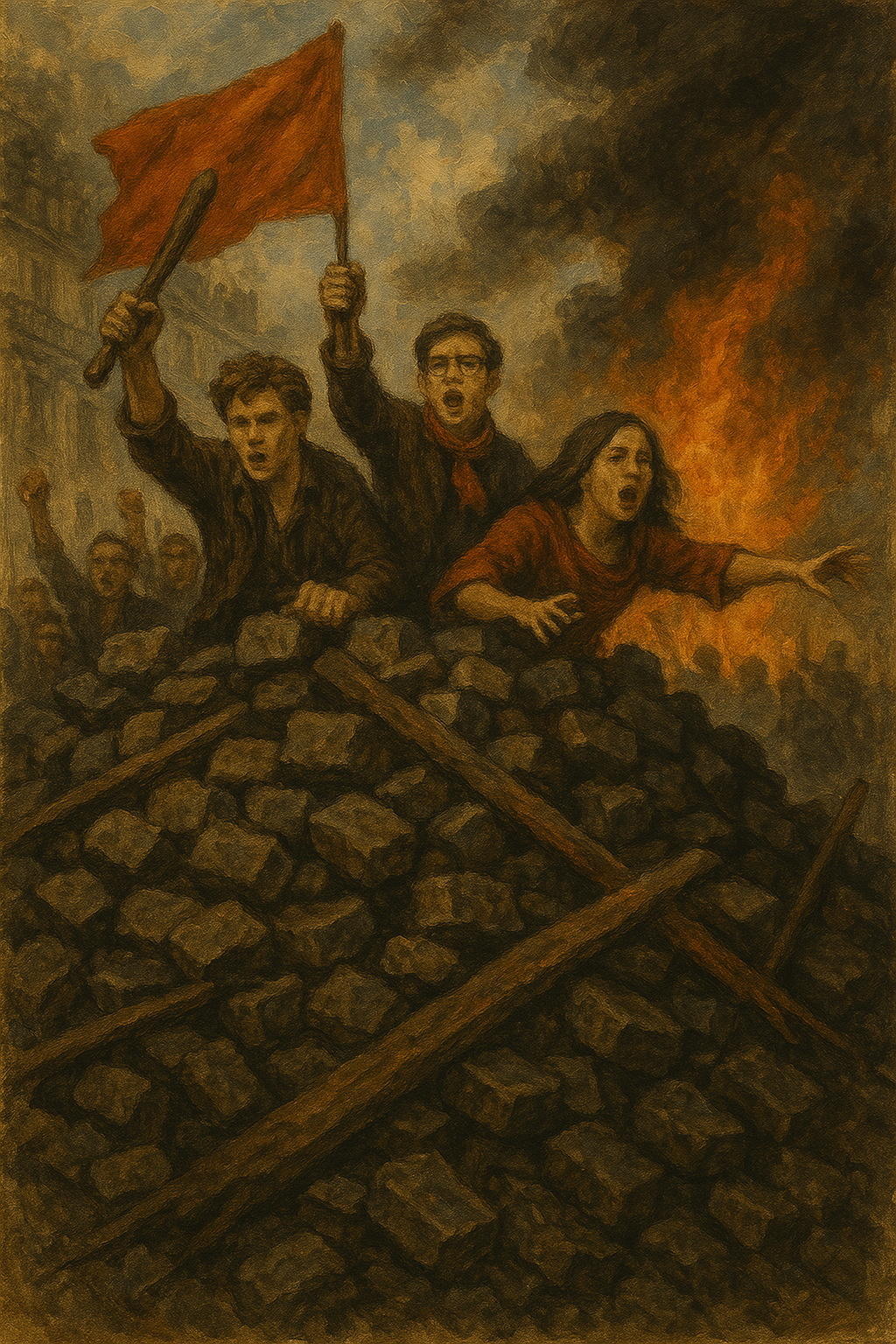

Illustration par ChatGPT 4o

I

Notre génération

Il n’y a peut-être jamais eu de génération sur le compte de laquelle et à propos de laquelle on a plus menti, déformé, trafiqué, que celle de 68. Ce travestissement se fait au nom de l’histoire et des données politiques (écroulement du communisme), au nom aussi du destin de quelques-uns qu’on a sommairement désignés comme les représentants officiels d’une génération politiquement vaincue mais culturellement gagnante. Ceux-là, dont les noms courent sur les lèvres des gens informés, seraient les incarnations durables de l’événement, les porteurs de sa mémoire, les détenteurs de son sens. Le dérisoire de la chose est trop évident pour s’y arrêter. Cette génération est démocrate, elle est tolérante. On pourrait laisser encore se perpétuer le mensonge s’il ne concernait que le petit nombre de personnes intéressées par l’imposture de ceux-là qui, par un besoin étrange, prennent sans cesse la pose de qui a vécu “ les événements de 68”, de l’intérieur et au plus profond de leur intimité. Ces personnalités sont de tout temps, de tout lieu. Mais cette génération n’est pas seulement tolérante, elle est patiente. Elle a laissé dire, elle continue de laisser croire. Elle s’est faite souvent silencieuse. Elle sait aussi mépriser, et même beaucoup, ceux qui prétendent depuis trente ans parler en son nom, faire boutique et profit, gagner en puissance et en visibilité sur la mémoire de 68, sur le trafic de la mémoire de 68. Mais cette longue patience a un coût, cette générosité a un coût. Laissant dire, laissant faire, nous avons laissé confondre patience et repentance, mépris et humilité, générosité et complaisance. La génération 68, pour le dire simplement, était assez bonne pour endosser la responsabilité de tous les maux de la société, pour prendre sur elle tous les torts du monde, pour porter le manteau d’infamie. Laissant dire, cette génération, devenue très humble, devenue modeste, s’est laissée faire, s’est laissée interprétée. Prise au piège de son propre mythe, de son héroïsme juvénile de sa sainte pureté, de son sens du sacrifice, de ses rêveries, de ses utopies. Parce qu’elle a rêvé, parce qu’elle a déliré parfois sans doute, parce qu’elle a été mystique comme l’a dit Péguy à propos d’une autre génération, parce qu’elle a vécu un temps l’insurrection comme l’état permanent du quotidien, elle devrait rétrospectivement payer, elle devrait se charger du poids de tout ce qui est dérive, destruction, pourrissement dans une société qui irait tellement mieux s’il n’y avait pas eu 68. Ce faux historique, nous le payons mais, avec nous, ce sont toutes les générations après nous qui le payeront.

Ce serait une sérieuse défaillance de notre génération si nous laissions passer, si nous laissions accroire plus de trois décennies plus tard une telle interprétation, ce serait un abîme ouvert aux effets politiques immenses sur les nouvelles générations, celles de maintenant et de demain, que de laisser dire que tout ce qui se produit de néfaste dans cette société, tout ce qui s’y effondre est dû à 68, au laxisme, à la permissivité, à la destruction des tabous et des interdits. Nous laisserions croire que la droite la plus libérale et la gauche la plus répressive, ou que la droite la plus répressive et la gauche la plus libérale, ont toutes deux raison quand elles condamnent 68, qu’elles ont raison de vouloir faire table rase de 68, d’en effacer le souvenir, d’en occulter le sens, d’en faire l’origine absolue de tous les maux et de tous les vices. Nous les laisserions exercer leur grande revanche, cette revanche tant attendue depuis plus de trente ans, cette vengeance froide pour tous les coups reçus et surtout pour le ridicule profond qui leur colle au dos depuis plus de trente ans, elles qui courent après un événement qui les a déclassées et démodées depuis cette date. Oui, nous continuerions à laisser penser que c’est à 68 qu’on doit la délinquance, l’insécurité, le chômage, la précarité, la société du spectacle et de la consommation, et même le capitalisme sauvage, enfin tous les malheurs dont sont victimes surtout les plus pauvres et tous les mutilés de la vie si nous ne nous décidions à faire le bilan exact de nos existences.

L’enjeu dépasse notre génération. Nous pouvons bien savoir que nous n’avons pas été ce qu’on dit que nous fûmes, nous n’engageons pas seulement notre génération quand nous laissons se répandre l’idée que nos vies furent de longues erreurs chèrement payées par tous. Nous pouvons bien savoir, nous sommes nombreux à savoir que nos vies n’auront pas été ce qu’on dit qu’elles furent et continuent d’être. Nous savons mieux que personne pour avoir vécu cette histoire, notre histoire, parmi les nôtres, avec les nôtres, et pour être de ceux qui n’ont pas trahi leur jeunesse, que nous n’avons jamais été ce que les porte-parole autorisés de 68, ceux qu’il faut bien hélas appeler les exploiteurs de 68, disent que nous avons été. Nous savons, et nos vies le prouvent, que nous n’avons pas été les profiteurs irresponsables, cyniques et indifférents que l’on se complait à stigmatiser.

Ceux qu’on désigne comme les “ soixante-huitards ” auront au fond laissé deux images contraires et complémentaires. D’abord, jusqu’au début des années 80, ce fut le cliché réactionnaire des “ enragés ” : nous étions des naïfs, des énervés, des décervelés, des hystériques, des utopistes dont il fallait toujours se méfier, du moins si nous étions de ceux qui n’avaient pas fait une complète autocritique publique et dénoncé la criminalité foncière de nos idéaux juvéniles à la manière des soi-disant “ nouveaux philosophes ”. Il est vrai que venant d’un Mesmer, d’un Barre, d’un Guichard ou d’un Pasqua, ou encore d’un Marchais ou d’un Séguy, une telle haine têtue était un hommage à nos jeunesses rebelles et nous l’avons toujours prise ainsi. Elle s’est prolongée ici ou là, au Figaro bien sûr et même parfois dans l’Humanité, dans les feuilles de choux paroissiales, dans les éructations du Front national, et elle a toujours été un hommage à nos fidélités. Ce cliché réactionnaire classique a laissé place au cours des années 80 à un cliché réactionnaire moderne. La haine a changé de style, l’argument est devenu plus subtil, plus pervers, plus retors. La haine, au cœur de la conception dominante, ce qui constitue à vrai dire l’essence même de la conception dominante, s’est comme moulée sur le capitalisme échevelé en se donnant un ton révolutionnaire, en se dotant d’un accent affranchi, en se retournant. Elle a dressé le tableau de “ soixante-huitards ” qui seraient parvenus à contrôler les armes du pouvoir, embourgeoisés, enrichis, corrompus par le pouvoir sous toutes ses formes et par la quête de notoriété. Elle a dépeint des arrivistes sans scrupules, des gens de réseaux et de magouilles, des intrigants et des courtisans prêts à toutes les contorsions pour assurer leur puissance et leur “ visibilité ”. Le message au moins était clair à l’adresse de ceux qui pouvaient avoir gardé quelque fidélité à 68 : “ vous voyez bien que vous êtes restés dupes, vieux faux adolescents trompés, vous vous rendez compte enfin que vos chefs historiques, vos dirigeants, vos porte-parole sont depuis longtemps devenus comme les autres, que le monde reste le monde et que vos illusions, vos rêves rancis avec lesquels vous nous avez trop longtemps ennuyés, sont maintenant dissipés ; vous voyez bien qu’il n’est qu’un seul monde, celui-là que vous vous acharnez à dénoncer en vain, ce monde qui est là pour toujours fait de cette pâte humaine éternelle que nous ne voulez pas reconnaître, celle du pouvoir, de l’égoïsme, de la rivalité, de la concurrence”.

Et il est vrai que nous pouvions les voir, sur les écrans, les « retournés » discourir sur le monde comme il va, les voir, les nouveaux chefs, les nouveaux rangés, domestiqués, disciplinés, “ dans la ligne ” comme toujours ? N’illustraient-ils pas à la perfection ce que disaient nos pères et parfois nos professeurs ? Ne réalisent-ils pas ces sinistres prédictions de ce nous deviendrions quand nous aurions guéri de nos jeunesses, ce destin inéluctable qu’ils nous promettaient quand nos quarante ans témoigneraient contre nos vingt ans. Ne sont-ils pas les incarnations du renoncement que la sagesse du monde annonce aux adolescents rebelles ? Nous sommes nombreux pourtant à n’y prêter nulle attention. Nous avons mieux à faire et, s’il nous arrive d’entendre par hasard la voix des transfuges, c’est d’une manière qui devrait faire rougir ceux qui se font les donneurs de leçon. Notre génération n’est pas faite de ces quelques chefs permanents, de ces porte-parole qu’on présente comme les “ anciens soixante-huitards ” et qui ne représentent rien d’autre que leur propre vanité. Car ceux-là n’ont rien été en 68, ou plutôt ils ont été pris dans un mouvement qui les a de toute façon dépassés. Ils n’en ont pas pris la tête, encore moins en ont-ils été les cerveaux. Car 68 n’a pas eu de chefs, de maîtres, d’interprètes officiels et même officieux. Ces chefs supposés sont devenus chefs après, et se sont laissés traiter comme tels après. Ils sont venus après, ils ont géré l’image et le sens après. Ce sont des gens d’après. Mais sur l’instant, quiconque aurait prétendu dicter sa loi aux événements aurait été immédiatement regardé comme un imposteur. Quiconque prétendrait aujourd’hui avoir joué personnellement un rôle décisif ou même seulement important serait un imposteur d’après. 68 est depuis toujours le nom de l’imprévisible et de la démocratie radicale. Tous les témoignages un peu authentiques le disent : pas de chef d’orchestre, pas de complot, pas de secret. Ce fut une irruption soudaine, une “ irruption au sommet ” comme l’a écrit un jour Henri Lefebvre. Et qui prétend aujourd’hui avoir maîtrisé l’irruption ? Ce mouvement sans chefs, sans direction, imprévisible et sans programme, a fait d’autant plus peur qu’il sortait du cadre connu de la revendication, de l’opposition, et même de la révolution ? Ce qui explique aussi que nombreux furent ceux qui tentèrent de le faire rentrer à tout prix – quitte à accentuer sa mésinterprétation- dans les cadres établis, délimités et contrôlés par les organisations qui préférèrent le bien connu à l’immaîtrisable. 68 est le nom de ce qui un jour a fait peur et qu’il a fallu maîtriser en le remisant dans le folklorique, l’anecdotique ou le bien connu.

Ce mouvement, et c’est sa force quasi mythologique, est resté ouvert aux interprétations. Il est resté aussi disponible aux récupérations, aux trafics et aux édulcorations. C’est sa grande faiblesse politique. Quand il a cessé de représenter la “ répétition générale ”de la révolution communiste à venir, qu’est-il resté de lui ? Peut-être seulement l’image confuse de l’aspiration des jeunes à vivre mieux, à vivre libres, à faire la fête, à écouter des radios que l’on voulait libres, à lire un journal qui, tous les matins, leur dirait combien ils sont merveilleux et combien ils ont été depuis le printemps 68 l’incarnation de l’avenir, combien ils ont eu raison de se révolter hier et combien le monde est à eux aujourd’hui, combien ils sont heureux de vivre dans ce bel Occident dont ils sont les beaux enfants…

Le narcissisme a englué la portée politique dans un contentement stérile qui s’est résumé à cette petite idée : “ 68 a gagné ”. D’où l’on pouvait déduire qu’il fallait s’y faire, s’adapter à un monde qui était le fruit d’une victoire et accepter que les « représentants » de 68 parlent de cette victoire avec assurance et fatuité, puisque la culture était conquise, puisque les moeurs étaient révolutionnées, puisque la presse et la littérature étaient quasi libérées.

Troc fabuleux quand on y pense quarante ans plus tard. Que s’est-il donc échangé là ? On a concédé à cette génération la culture, une fraction plutôt de la culture, la moins rentable, une petite part de la musique, du cinéma, du théâtre on nous a même laissé une place, certes un peu marginale et folklorique, dans la politique puisqu’il faut bien que dans la démocratie de marché toutes les opinions aient leur place. Mais les dominants, les vrais, les bonnes vieilles dynasties française de l’Etat et de l’Argent, n’ont consenti à ce partage que si elles gardaient évidemment l’essentiel, la divine Administration et la force de frappe de l’Entreprise. Troc extraordinaire puisque, nous cédant une mince part de la culture et tout ce qu’il fallait de supports à la propagande modernisatrice, nous avons pu servir à quelque chose, être enfin et malgré nous utiles à l’économie capitaliste, aux fabuleux gains de productivité, par nos discours et nos valeurs, “ en libérant les énergies ”, en débarrassant les entreprises de leurs vieux contremaîtres ringards pour les remplacer pour les souriants DRH, en aidant en somme au “ changement social ” et au “ déblocage de la société ”. De sorte que le plus beau fruit de 68 a pu sembler n’avoir jamais été que cette contre-révolution rampante qui, d’une façon fort subtile, a assoupli et “ flexibilisé ” le capitalisme antique. Dix ans à peine étaient passés que des précurseurs proclamaient déjà que cette fausse révolution n’avait jamais été que l’irruption de la modernité américaine dans la vieille France trop longtemps arrimée à l’Ancien Régime, que notre génération avait été bien dupée en apportant son efficace concours à la “ modernisation ” générale des rapports humains. Dix ans à peine étaient passés que 68 sonnait déjà comme cette entrée dans une modernité qui bénéficierait d’abord à ces classes qui s’étaient farouchement opposées à 68 (dont quelques-uns de leurs représentants avaient pathétiquement manifesté aux Champs-Élysées pour tenter de sauver le vieux monde ébranlé). Dix ans après, nous étions dépeints comme ces enfants de la consommation et de la scolarisation de masse, placés à l’avant-garde non point du prolétariat comme nous l’avions imaginé, mais de ces “ nouvelles classes moyennes salariées ” partant à l’assaut de la prospérité et de la civilisation des loisirs. C’est ainsi qu’ayant voulu malgré nous répéter deux fois l’histoire, nous aurions donné tête baissée dans la farce, n’y manquant même pas le martyrologue révolutionnaire. Mais la farce avait sa vraie figure, sa puissance sociologique, sa portée politique. Derrière les masques figées de Lénine, de Trotsky, de Mao, il y avait aussi le vrai projet de qui ne désirait rien tant que la liberté des moeurs, la démolition des institutions, des interdits, la libre circulation et la libre concurrence des idées et des désirs. En un mot, un « libéralisme très avancé ». Giscard aurait été, selon cette interprétation, le véritable représentant de 68, celui qui en aurait réalisé avec le plus de consistance le message libérateur authentique. Oui, Giscard ! 68 devenait le premier acte du triomphe du libéralisme dans tous les domaines, dans celui de la presse comme dans celui des mœurs. De sorte encore que beaucoup de ceux qui eurent vocation de faire des journaux et beaucoup de ceux qui eurent partie liée avec l’économie de la presse et des médias en général, beaucoup de ceux qui s’engagèrent dans la publicité, dans la communication, dans la grande et libre circulation des idée, n’eurent de cesse de répandre la bonne nouvelle de la libération ( le mot même devenant le titre de ce journal emblématique qui allait chaque matin rappeler l’évangile des vainqueurs de 68, de ceux qui se disant vaincus étaient en réalité les vrais vainqueurs), ce dont certains d’entre nous, il faut l’avouer, finirent par se persuader tant l’idée avait des vertus consolatrices. Quelle consolation de se dire que nous n’avions pas vécu notre jeunesse pour rien, que nos belles années n’avaient pas été gaspillées et dispensées en fêtes et en luttes inutiles, que ces belles amours et ces beaux combats dont nous sommes sans doute parfois nostalgiques, que nos joies, nos fêtes, nos grandes idées nocturnes avaient eu un sens, qu’elles avaient eu des conséquences, qu’elles avaient irradié dans toute la société, embelli la vie, amélioré les institutions, etc. Ainsi, selon les significations positives que l’on s’est plu à en donner longtemps, la liberté avait partout gagné, l’individu était devenu toujours plus autonome, toujours plus “ lui-même ”, toujours plus l’être idéal du choix et du désir. L’individu, qui avait en quelque sorte 68 pour origine absolue, s’était rendu suprêmement frivole et disponible à toutes les aventures lesquelles étaient, filiation avec les frissons de Mai oblige, “ au coin de la rue ”. Le risque pouvait alors devenir la valeur supérieure, le mode de vie le plus souhaitable, la façon la plus intense de vivre son existence. Si les adolescents avaient voulu tout casser et faire sécession au grand dam des anciens, il ne s’agissait plus que de palpiter, de vibrer, de « larguer les amarres ». La vie devenait navigation solitaire au milieu des orages loin des anciens parapets. Sans statuts, sans contraintes, sans filets. Le grand idéal du rimbaldo-capitalisme.

Mais ce triomphe de 68, dans la parousie du libéralisme avancé bientôt relayée par le néo-libéralisme, sonnait mal aux oreilles de certains parmi nous, de tous ceux surtout qui trouvaient que la “ bonne nouvelle ” de la libération avait un goût bien acide tant elle déviait de ce que nous avions cru faire, tant elle ressemblait peu aux choix, qui précisément n’en étaient pas, aux obligations plutôt et aux devoirs qui nous avaient guidés et amenés là où nous en étions dans la vie réelle telle que nous la menions. Nous ne nous reconnaissions guère dans cette bonne société nouvelle dont le journal qui prétendait s’adresser à nous et nous représenter donnait tous les matins les échos, les rumeurs et les éclats. Nous ne vîmes d’ailleurs bientôt plus dans ce journal que la déformation, quand ce ne fut la trahison, de ce en quoi nous avions eu foi, de ce sur quoi nous avions fondé nos existences, sans toutefois renoncer définitivement à nous infliger de temps à autre un bref mais déplaisant rappel. Mais ce dégoût n’était jamais que l’exutoire d’un sentiment plus confus. Nos élans s’émoussaient. Les amitiés s’agaçaient, les fidélités se dénouaient, les amours s’effilochaient. La grande communauté invisible qu’un moment d’histoire avait constituée se dispersait. Certains n’y survécurent pas. Parmi notre génération, de grands dons, de superbes énergies, de merveilleuses joies déclinèrent. Il y eut des morts. Pour les autres, survivant, il en fallait peu, des riens, un mot ici, une nuance là, pour que le lien se défît, pour que le différend s’installât. Des constellations disparurent, des démarcations eurent raison de vieilles amitiés d’adolescence. Personne ne comprenait très bien le pourquoi de ces distances, de ces discordes, personne ne saisissait pourquoi cette génération se fragmentait, se divisait contre elle-même, du moins jusqu’au milieu des années1990, jusqu’à décembre 1995, moment crucial où le principe de la division apparut alors beaucoup plus clairement, plus de quinze ans après le commencement du partage. C’est plus tard, après coup, que se révéla la disjonction des devenirs possibles de notre génération, coupure qui avait commencé en silence, sans que personne n’en ait eu vraiment conscience. C’est avec ce second événement, avec 95, qui ne ressemblait extérieurement pas du tout à 68, que notre génération fit apparaître sans doute possible ses lignes de fracture qu’elle avait tues jusque-là par fidélité, par nostalgie ou par lâcheté. C’est à ce moment-là que notre génération se montra comme ce qu’elle était devenue : une fausse collectivité, une communauté illusoire, une génération fantôme. Et c’est en cet instant de l’histoire sociale et politique que notre génération s’est ouvertement brisée en ces deux parties inconciliables qui avaient depuis longtemps fomenté chacune leur voie, leur style, leur morale. C’est en ce point que notre génération est devenue un simple nom, un label pratique, une catégorie d’université, voire une simple indication démographique, c’est là qu’on a pu vraiment saisir que depuis longtemps déjà elle avait cessé de signifier politiquement, qu’à l’exception de certains nostalgiques arrimés à leur jeunesse disparue, elle n’était plus sur la scène publique qu’un argument publicitaire. Notre génération, ce que nous avons cru peut-être qu’elle avait été, était morte comme telle, opposée à elle-même et dispersée. Et cette sorte de fracture, comme on a pu s’en rendre compte peu à peu, n’avait pas seulement concerné les destins sociaux et culturels, elle avait atteint en son centre l’identité symbolique de la gauche, elle l’avait détruite au point que la gauche s’était transformée, sans que ses responsables ne s’en aperçussent, en un grand vide. Cette décomposition symbolique de la gauche a sans doute plus d’une cause. Mais l’une d’elle, non des moindres, est de n’avoir jamais pris au sérieux le sens de 68 et les conséquences de cette défaite dans les décennies suivantes.

Cette fracture qui a cassé d’abord notre génération puis a contribué à défaire la gauche tout entière sépare les vainqueurs des vaincus, ou plus exactement ceux qui se sont crus les vainqueurs et ceux qui se vivent toujours comme les vaincus. Affaire de style, de choix, de morale. Disposition sans mots à aller dans un sens ou dans l’autre. Il y a ceux pour qui les événements de 68 ont été comme l’entrée dans un monde qu’il fallait aménager pour eux. Qui était fait pour eux, pour leurs désirs, leurs envies. Vaste espace d’expression, de réalisation, de libération d’eux-mêmes. Monde fait exactement à la mesure de leur désir de puissance et de leur appétit de “ réussite ”, ou plutôt monde qu’ils avaient cru fait pour eux, qu’ils ont même cru dominer, dont ils ont pensé devenir les maîtres. Faut-il dire que les vainqueurs de ce genre sont les vaincus réels, des vaincus qui s’ignorent tant “ réussir ” de cette façon, ce qu’ils appellent “ réussir ”, suppose adaptation, conformité, souplesse. Les vainqueurs sont les natures habiles à la manoeuvre, les gens à l’aise, d’une aisance de qui va partout et parle la langue de tout le monde. Les vainqueurs parmi nous, disons-le, ce sont ceux qui, du gauchisme ont retenu une formidable leçon d’aisance et de mépris, qui ont compris en cyniques et plus vite que d’autres, combien la “ culture bourgeoise ” était une foutaise, que la bourgeoisie la plus vraie, celle de l’argent et du pouvoir, n’avait rien de cultivée, qu’elle n’avait pour toute culture que celle des chroniques informées des magazines dans lesquelles elle s’admire et se conforme. Les cyniques ont compris qu’il y avait de belles parts à prendre sur le marché des idées, de l’art, de la morale, de la posture philosophique. Ils ont vite saisi que la bourgeoisie prise en masse – de laquelle il faut excepter quelques rares spécimens – était une classe avide d’idées simples, d’histoires faciles et d’audaces contrôlées. Masse réunie de cadres et de possédants à la direction des affaires sérieuses, elle n’a pas de temps à perdre à l’étude et demande surtout d être stimulée sans être gênée. Elle veut donc ses artistes et ses penseurs “ courageux ” mais convenables. Pour ce genre de fonction, une bonne formation marxiste dans la jeunesse d’un bon fils de famille ne nuit guère. Elle est même recommandée. Une telle éducation aide à comprendre sans phrases que si le temps de l’accumulation et de la conservation permettait hier les loisirs de méditation et les lenteurs de conversation, le temps de la finance et de la gestion ne permet plus que les consommations hâtives de produits sommaires. Certains parmi nous, aidés par une certaine qualité préformée, ont senti la période nouvelle et les chances qu’elle leur offrait de devenir les faire valoir distrayants mais apparemment profonds de la grande classe des affaires, laquelle prête à tirer les “ enseignements ” de 68, voulait incarner contre la vieille garde réactionnaire gaullo-pétainiste, le monde décomplexé de la communication généralisée et de l’anti-tabou total. Ce fut donc le tournant Giscard, le bel âge de la décontraction dans les moeurs et de la déconstruction dans les idéaux. La nouvelle grande classe hybride de bourgeois rentiers et salariés voulût donc faire jeune, vendre et acheter jeune, s’habiller et penser jeune, vivre continûment jeune du berceau à la tombe. Elle entendit intrépidement libérer la parole, puisque c’était ce qu’elle avait retenu de 68, et faire de la communication de masse l’universel ciment de la société ouverte et transparente. La “ prise de parole ” n’était plus l’événement rompant l’oppression quotidienne, elle devenait le régime ordinaire de régulation des relations humaines. Elle n’était plus l’avènement public d’une vérité refoulée mais le mode d’animation d’une société faisant de la parole individuelle la langue de tous et de celle-ci un chaos d’intimités plus ou moins sordides et d’expériences plus ou moins absurdes. Il suffisait au fond de transformer d’anciens révolutionnaires en nouveaux administrateurs de la communication sociale pour que la religion de la parole sans limites pût s’établir.

L’arrivée de la gauche au pouvoir acheva la mutation en supprimant les derniers scrupules. Ralliant le parti moderne sans avoir l’air de trahir les anciennes promesses, celles que l’on s’était faites à soi-même, il devenait louable de renier tranquillement sa jeunesse avec le sens du devoir accompli. On pouvait même avec bonne conscience chanter victoire à chaque recul électoral des communistes, à chaque abandon gouvernemental des objectifs sociaux, à chaque virage droitier du programme économique de la gauche. Le vrai révolutionnaire n’est-il pas au fond celui qui a l’immense courage de rompre avec le “ vieux monde ” ? N’est-il pas celui qui sait se “ libérer ” des utopies et même tourner le dos à la classe des prolétaires ? La libération changea de sens et le journal du même nom figura le reniement en clamant que la crise était bien belle quand elle mettait à bas les derniers remparts qui abritaient encore les prolétaires du grand souffle de la liberté économique. L’ère de Mitterrand commençait à peine qu’on voyait s’inverser toutes les significations et tous les engagements : progrès voulait dire régression, socialisme finance et démocratie corruption. Les vainqueurs, ceux qui se croyaient les vainqueurs, signèrent alors de bon cœur le contrat de ralliement à la société ouverte, transparente, libérale qui s’offrait devant eux comme le champ de réalisation de leurs promesses de toujours faire le bien et de dire toute la vérité. Le grand ralliement avait son mot d’ordre “ modernisation ”, son levier “ liberté des médias ”, son principe “ plus de tabous ”. Ce fut alors que se répandit l’idée que 68 avait gagné, que 68 avait triomphé des archaïsmes, que 68 se réalisait dans les médias libérés et les moeurs affranchies. Les vainqueurs, en ces commencements de l’époque mitterrandienne, peut-être l’une des pires qu’aient connue les classes populaires depuis longtemps, se convainquirent que leur part n’était pas mince dans cette heureuse modernité et qu’en conséquence ils avaient sans doute mérité places en vue et nutriments divers au grand banquet de la société libérée. Quant à la critique, ils se dirent qu’elle était un pur “ ressentiment ” puisqu’ils avaient lu Nietzsche.

68 n’avait ainsi été qu’une grande promesse d’avenir, une sorte de mise à l’heure de la France, une mise en conformité avec le capitalisme nouveau, de sorte que certains qui, en leur jeunesse, avaient été gauchistes, barthésiens, foucaldiens, situationnistes pouvaient se muer en publicitaires ou bien en conseillers du patronat français, sans avoir une seule seconde l’impression d’avoir rallié l’ennemi, notion qui, d’ailleurs, semblait avoir perdu tout sens dans ce nouvel univers qui se voulait avant tout pacifié et uni, qui avait refoulé toute idée de conflit des classes, notion qui avait naturellement cessé de valoir dans les catégories des vainqueurs absolus et définitifs.

Que 68 fût une victoire est donc une proposition fondamentale. Elle a constitué la ligne de démarcation la plus nette entre les deux camps invisibles et irréconciliables qui composent notre génération. Car le terme même de “ génération 68” est devenu un produit fallacieux de la publicité, un drapeau exploité jusqu’à la trame par les militants de la démocratie et du marché. C’est cette formule-là qui montre le mieux que notre génération est historiquement brisée, finie comme telle, radicalement inexistante comme réalité politique significative et comme tissu consistant d’amitiés réelles. Divisée entre vainqueurs et vaincus, entre ceux qui se croient les vainqueurs et ceux qui se savent les vaincus.

On a souvent écrit que 68 avait gagné mais c’était pour mieux critiquer “ l’héritage ”. Ce n’est là qu’une vérité bien partielle, une demi-vérité, une apparence de vérité. Ce qui a gagné n’est pas 68, mais l’exploitation de 68 et, surtout la haine de 68. C’est un anti-68 qui a gagné. Et quand les vainqueurs croient avoir gagné, quand ils croient avoir vaincu, c’est encore une illusion. Car ceux qui se présentent comme les vainqueurs de 68 sont de faux vainqueurs. Proclamer que 68 a gagné, c’est se tromper sur 68.

Il est une autre manière de penser 68, dans les actes et dans les vies de ceux qui ont été fidèles à 68. Une manière tout opposée aux grands récits des témoins officiels. Cette autre façon de penser 68 n’est pas écrite au grand livre des vainqueurs, elle s’inscrit plus discrètement dans les marges et dans les notes de bas de page de l’histoire : dans les existences fidèles à 68. Enjeu majeur. Les vainqueurs sont surtout des gagnants de la mémoire. Ils ont voulu resserrer 68 dans un printemps sympathique, oubliant les ondes provoquées, après, et parfois, longtemps après, dans toutes les vies transformées. Car 68 n’est rien d’autre que les vies marquées par ce qui s’est décidé en 68. C’est dans cet enjeu vital que se détermine aujourd’hui et comme à rebours le sens de 68, partant, le sens des vies qui se sont décidées en 68. Laisser aux vainqueurs le contrôle de la mémoire serait à la fois trahir ce qui est arrivé et trahir tous ceux qui en ont été marqués à vie. C’est pourquoi il importe de ne pas se laisser déposséder de l’événement qui a décidé de notre vie. Il importe, oui, de ne pas laisser dire aux vainqueurs ce que fut notre génération, ce qu’elle a fait, ce qu’elle a espéré, ce qu’elle a réussi et ce qu’elle a raté. Ce serait comme nous suicider historiquement, ce serait laisser derrière nous inentamé le règne des menteurs.

II

Notre défaite

D’être ainsi les vaincus, les politiquement vaincus, nous l’avons, du moins certains d’entre nous, assumé à notre façon, nous l’avons même revendiqué souvent. Contrairement à la thèse qui veut que l’existence détermine la conscience, ce ne sont pas nos vies qui ont déterminé cette conscience de la défaite, c’est notre choix, ou plutôt toute notre histoire qui nous a conduits à être d’un camp plutôt que d’un autre. C’est le fait d’aller dans le sens de la défaite plutôt que dans celui de la victoire qui a décidé de notre existence et de son sens. Car, à bien y regarder, et en considérant tous ceux qui ont pris l’autre chemin, qui nous aurait empêché de faire de la communication, de la publicité, des romans faciles, du journalisme de sensation ? Nous avions les atouts, les talents. Nous n’en avions pas le goût. Plus d’un qui a partagé notre jeunesse a “ réussi ” à se hisser dans la vie, tant le militantisme a souvent développé les qualités de bagout et de manœuvre si nécessaires pour parvenir dans ces mondes de « réussite ». L’obscénité de ces mondes a souvent suffi à nous en écarter. La répulsion quasi-instinctive que nous avons ressentie et que nous ressentons encore pour l’exploitation des talents que certains avaient révélés après 68, le dégoût pour ces vies trahies que l’on dit réussies est telle que nous n’avons jamais eu vraiment d’excuse pour ceux qui n’ont pas été révulsés par l’exercice des fonctions les plus serviles que réserve cette société à ceux qui choisissent de s’y conformer.

Notre morale, aussi paradoxale qu’elle puisse paraître à ceux qui n’ont pas connu cette histoire, a consisté à nous mettre du côté des vaincus, sans honte et même avec une certaine fierté non pas d’être vaincus mais de ne pas être parmi les vainqueurs satisfaits. Tel fut le point de bifurcation. Ce pas n’était pas la suite d’une décision réfléchie, elle résultait souvent d’une paresse, d’un refus poli ou d’un échec qui nous ont épargné d’accéder à quelque fonction avantageuse. Tout s’est ainsi passé dans une certaine obscurité, une demi-conscience, selon des voies un peu mystérieuses, comme s’il s’était agi d’une distillation progressive séparant les vainqueurs et les vaincus, ceux qui ont accepté le monde et ceux qui ont continué de le refuser.

Le mot même de choix dit bien mal ce dont il s’agit. Choisir, c’est accepter ou refuser ce qui arrive par une certaine disposition intérieure. C’est par elle que certains se sont retrouvés du côté des vaincus et d’autres du côté des vainqueurs. S’il y a quelque chose que l’on peut appeler “ génération 68 ”, si un phénomène de ce genre existe, il est bien dans cette séparation.

Il s’agit donc d’examiner ce que fut la défaite que certains d’entre nous ont assumée, ont choisi d’assumer sans que jamais n’ait été prise une « décision » consciente en ce sens. Au fil des années, il nous a fallu faire des choix, de ces petits choix qui n’avaient l’air de rien et qui engageaient tout : études, carrières, quartiers, unions, famille, et avec cela, goûts, loisirs, relations, milieux, idées. Les tentations d’une vie « adulte », les petits pas dans « l’installation », les désarrois politiques : tout semblait prescrire de se replier sur ce que certains cyniques appelaient des “ objectifs de réalisation personnelle ” et des “ modes d’accomplissement de son potentiel individuel ”. Toute une partie de notre génération a reculé sous la force des circonstances et sous le poids des « philosophies nouvelles » qui faisaient des utopies et même de la seule idée du progrès social des rêveries absurdes et dangereuses. Durant les vides et glaciales années 80, la politique devint si médiocre et si corrompue que s’en soucier encore revenait à se salir. Amours, enfants, nouvelles études, livres, voyages : ces années furent souvent pleines de recommencements pour tous ceux qui en avaient la ressource, elles furent souvent des renaissances, des secondes jeunesses tardives dans le climat changé. Certains, il est vrai, n’y survécurent pas. Trop marqués, ils sont morts de n’avoir pu renaître à une autre vie. Trop inadaptés au cours nouveau, ou s’y adaptant de façon désespérée – par la drogue par exemple-, ils disparurent presque logiquement. Ces années furent donc emplies de bonheurs et de malheurs qui avaient en commun d’être des bonheurs et des malheurs privés. Elles furent pleines d’événements de vie privée, mais elles furent vides collectivement, peu à peu coupées de tout idéal commun. Ces années furent presque partout celles des frilosités et des frivolités, du cauteleux bureaucratique et du scandaleux financier. Le renoncement et le sérieux furent partout mis à l’ordre du jour. Le refus du rêve et le réalisme d’adaptation furent érigés en dogmes politiques. Les écrivains de l’ordre moral prirent leur revanche. Les malins connurent leur heure de gloire. La gauche, ou plutôt ce qui continuait à s’appeler ainsi malgré les désaveux répétés du « peuple de gauche », devint de plus en plus réactionnaire et de plus en plus moderne. On convint alors, en aparté, que le socialisme était devenu une idée morte en Europe.

Tout nous poussait, surtout la victoire de Mitterrand, à devenir en masse les vrais vainqueurs et à prendre notre revanche comme les gourmands qui pensaient avoir mérité une belle part taillée dans le gros gâteau du pouvoir fraîchement conquis. Tout semblait conduire à nous faire accepter comme vrai le monde qui nous entourait, le monde réel qui offrait toutes sortes d’opportunités avantageuses pour qui du moins aurait le talent de les exploiter. Tous, nous étions conviés à passer du côté de ceux qui sont aux meilleures places du grand banquet de la société. Nous n’y avons pas tous été, loin de là.

C’est un peu comme si nous avions dû vivre enfermés pendant ces années-là, nous qui avions plutôt le goût pour les aventures et les épopées, nous qui nous pensions prédestinés pour les ruptures et les bonheurs puissants. C’est comme s’il nous avait fallu renoncer à voir au loin, et, en renonçant à cette faculté de projection, comme si nous ne pouvions plus exister pleinement et parler vraiment, exilés dans un continuel présent. Et ceci parce que nous avons constitué une génération très intensément, très complètement politique comme on n’en a pas vu depuis et telle qu’on n’en verra peut-être pas de sitôt.

Nous avions été éduqués par la politique et voilà qu’elle s’était soudain dérobée. Nous sommes donc restés suspendus, « en l’air », privés de notre sol. De la politique vraie, il ne fallait plus être question, il ne fallait plus rien en attendre. Toute espérance était soudain comme abolie. Une sorte d’orthodoxie molle envahit la place et enlisa la critique. De faux rebelles commencèrent à défiler sur les écrans et dans les librairies. Le seul tabou, le grand tabou portait désormais sur la possibilité d’une égalité parmi les hommes, et sur une fin imaginable du capitalisme. La politique était morte et laissait le champ à la colonisation générale des intérêts particuliers comme à la gestion monétaire de l’injustice. La politique abolie, tout était donné comme impossible historiquement, sauf l’éternel présent à perpétuer : le journalisme de sensation et d’optimisme chantait la liberté de dire à peu près n’importe quoi, mais surtout l’air du temps ; le commerce exultait en prévision des profits colossaux de l’économie intégrale de marché ; les vieux tenants de la puissance d’État se prenaient pour des “ pilotes ” d’une société conçue comme une entreprise. La politique abolie, il ne restait que des individus privés. Privés surtout d’espérance, de sens, d’action. Enfermés dans leurs préférences privées, leurs racines communautaires, leurs nostalgies rances, leurs vieilles querelles de famille et de voisinage. La politique abolie, la bêtise s’étendit par les voies de la communication de masse. Argent et stupidité brutale de la modernité se mirent à régner universellement. La politique abolie, nous, la dernière génération vraiment politique, nous faisions partie du superflu, du déchet comme tous ceux qui ne s’accommodaient pas du nouveau cours non politique du monde. Notre défaite semblait complète, radicale. Nous n’existions plus comme génération politique parce que nos ennemis avaient tué la politique, le sens et le nom même des idéaux qui faisaient la substance de la politique. Notre génération a pris fin avec la politique.

Notre défaite remonte donc à loin et elle est profonde, radicale. Elle touche aux conditions mêmes de toute lutte possible, au sens de toute lutte. Ce n’est pas seulement un échec de la lutte, une défaite ponctuelle face à de plus puissants comme le camp populaire en a connu beaucoup dans l’histoire. Ce fut bien sûr cela, une défaite de ce genre, suivie d’une revanche sans pitié ni scrupule des éternels propriétaires. Mais c’est aussi une défaite plus grave, une défaite du possible renversement du cours du monde, une défaite du sens de la lutte. C’est seulement sur cette défaite si profonde que pouvaient vraiment prospérer sans entraves toutes les petites et grandes perversions liées au pouvoir, toutes les petites et grandes corruptions liées à l’argent. Notre désarroi fut donc à l’échelle de cette défaite, nous qui avions cru remettre la politique authentique, la grande politique avec ce qu’elle porte de liberté vraie, au centre de la vie de tous, nous qui avions cru si souvent détruire la médiocrité, le morne et le vide des vies trop adaptées au “ système ” par la nouvelle espérance qui nous mobilisait et nous détournait du “ métro-boulot-dodo ”, comme nous disions très naïvement peut-être – mais la naïveté est souvent le défaut de ceux qui ne sont pas entièrement soumis à la force des choses ou pas encore corrompus par les biens du monde. C’est que nous pensions qu’il fallait être dans l’excès de ce quotidien trop pauvre, qu’il fallait rester éveillé pour ne pas sombrer dans le lourd sommeil qui recouvrait l’existence collective tournée vers le travail routinier et la consommation absurde. Nous ne voulions pas que l’homme soit quantité, c’est-à-dire quantité négligeable.. C’est ainsi que la politique de l’idéal qui nous soutenait devait tout ranimer, donner une nouvelle couleur aux plus simples aspects de la réalité, un nouveau goût aux choses les plus communes. Les mots alors avaient du poids. Il nous semblait que nous savions dire. Et il nous paraissait qu’entre le dire et le faire, une harmonie familière devait toujours demeurer.

Mais sans doute étions-nous trop sûrs d’avoir avec nous non pas certes la “ société ” ni même la majorité de cette société, mais au moins l’une de ses fractions importantes. Quelques-uns des plus alertes, des plus combatifs, des plus volontaires des ouvriers et des salariés passèrent de notre côté sans doute, mais l’essentiel de ce qu’on appelle les « classes populaires » continuèrent d’être encadrées par les grandes bureaucraties. Notre isolement fut grand. Et nous n’étions ni des saints ni des héros. Parmi nous, il y en eut beaucoup qui, portés par la nouvelle espérance collective, n’y croyait individuellement qu’à moitié. Chez presque tous, les forces du “ rangement ” étaient déjà actives. Double aspiration, double voie, double vie. Il y avait les pressions vers le bon métier, les “ bonnes places ” comme on disait encore à cette époque, pour faire plaisir aux familles, pour ne pas se fâcher entre proches, pour ne pas gâcher les efforts consentis par les parents dans les études de leur progéniture. Et puis il y avait les aspirations plus purement politiques, qui dépendaient pour leur ardeur de leur extension au plus grand nombre. Mais ce qu’il faut bien appeler une vocation, comment aurait-elle pu garder sa force initiale s’il n’y avait pas, s’il n’y avait plus propagation du mouvement mais au contraire repli général devant l’agressivité de l’Etat et surtout devant ce formidable chantage du chômage de masse, devant cette crise qui aura été une arme idéale du nouvel ordre des choses.

Ce fut sans doute ce qui accéléra la décantation. La vie pauvre rattrapa bien des généreux, celle des séductions, propositions, avantages, titres et honneurs à destination des héritiers qui acceptèrent avec plus ou moins de bonne volonté la transmission d’une vie si abondante en biens de toutes sortes. Ce ne furent parfois que des compromissions d’apparence, des acceptations superficielles. Cette décantation progressive mit peu à peu de côté les plus purement politiques d’entre nous, ceux qui restèrent militants. Mais la plupart ne furent ni des militants ni des renégats. Peut-être furent-ils la majorité ceux-là qui sont les invisibles de l’histoire de notre génération.

Ces invisibles restèrent à l’écart des organisations de gauche déclinantes. La mort lente du communisme dit réel, expression tragi-comique si l’on y pense, ne les concerna qu’indirectement, eux qui n’avaient cessé de ridiculiser la prétention du parti dit communiste d’incarner le moindre espoir d’émancipation, ce parti (c’est-à-dire bien sûr son appareil) qui avait tant fait pour enliser et finalement étouffer l’explosion politique en 68. Nous, les invisibles, n’avons pas versé une seule larme devant l’agonie du « communisme réel » car nous savions comment l’appareil du parti dit communiste avait détruit depuis fort longtemps le vrai sens de la révolution ouvrière tout en continuant de capter la foi de millions et de millions de gens parmi les plus dominés de la société. Mais de cette mort grotesque, avec ces ouvriers de l’Est se précipitant vers les pays capitalistes, nous n’en avons pas tiré gloire à la façon de gens qui ont eu raison depuis longtemps car nous devinions sans doute que la fin des régimes staliniens ne serait pas nécessairement la renaissance de l’espoir révolutionnaire.

Notre défaite n’est pas directement liée, malgré les apparences, au lamentable échouage du « communisme réel ». Nous en subissons les effets mais ce n’est pas notre échec. Ce qui a échoué, c’est une certaine contrefaçon de la révolution, une certaine contre-révolution qui a pris le peuple à revers. Ce n’est pas la révolution, ce n’est pas l’idée de la révolution qui est morte, c’est un système pervers qui s’est écroulé comme il était inévitable qu’il s’écroulât. Ce qui explique que nous ne sommes pas complètement abattus par cet effondrement, que l’histoire n’a pas éteint en nous les feux de l’avenir, comme aurait pu dire le vieux Jaurès. Nous savions depuis longtemps que ce système ne valait rien, nous connaissions la nullité absolue et l’immense mauvaise foi des gens qui dirigeaient ces appareils, « apparatchiks » que nous ne confondions pas avec les militants de base et les électeurs qui eux y engageaient souvent toute leur colère, leur foi et la morale la plus humaine. Mais nous savions aussi que jamais nous ne pourrions nous lier vraiment avec ceux qui, au nom d’un même idéal ou, plutôt, au nom d’un idéal homonyme, ont fait exactement le contraire de ce que l’on pouvait espérer du mouvement ouvrier, que jamais nous ne pourrions avoir la moindre confiance dans ceux qui tant de fois ont sauvé le capitalisme et qui, tant de fois, ont enterré toute révolution authentique en acceptant les miettes de pouvoir qu’on leur laissait, en enveloppant leur résignation devant le discours capitaliste, il faut bien le dire, dans une dialectique à quatre sous qui voulait que l’universelle salarisation, que l’universelle expropriation, que l’universelle subordination à la grande machine économique dans laquelle l’être humain ne vaut guère plus qu’un ustensile était un moment nécessaire dans l’histoire de l’émancipation de l’humanité ( sans parler du “ socialisme à la française ”, expression heureusement oubliée par les nouvelles générations, mais qui nous faisait quand même bien rire en son temps). Maintenant que toute cette absurdité soi-disant dialectique est décidément abolie, il nous reste l’amertume de considérer le spectacle d’un mouvement en ruine, épuisé, divisé, déserté, incapable de faire le moindre vrai retour critique sur le passé. Oui, nous regardons étonnés cet immense échouage du mouvement ouvrier mortellement marqué par son autarcie mentale, son infécondité historique, son aveuglement volontaire, son inertie, et nous restons encore stupéfaits devant le grand froid des appareils, leurs structures sclérosées, leurs pratiques routinières.

Notre défaite n’est pas du même ordre que le lent dépérissement des appareils stériles. Notre défaite tiendrait plutôt à notre précocité, à notre anticipation du temps des désastres. Cet échec du communisme n’est pas le nôtre, cette agonie n’est pas celle de notre génération mais celle d’une politique d’avant 68, qui est définitivement morte en 68 sans longtemps le savoir et même sans le savoir encore tout à fait (comme le prouve toujours le stock apparemment illimité des “ rénovateurs ”, des “ refondateurs ” et des “ reconstructeurs ” du cadavérique parti dit communiste quand la mort clinique est depuis longtemps proclamée). Nous n’avons rien à voir avec le cauchemar du cadavre qui ne veut pas quitter la scène, qui en veut encore un peu plus, histoire de se survivre par l’inusable répétition des mêmes méthodes. Le parti ultime rempart contre le capitalisme ? C’est exactement ce troc sordide entre stalinisme et capitalisme que nous avons refusé. Nous n’avons pas admis cette façon de faire accepter aux militants leur soumission ni aux salariés leur asservissement, leur universelle expropriation, leur universelle subordination dans la grande machine économique. Maintenant que cette absurdité est anéantie, nous avons sans doute l’amertume de ceux qui n’y ont jamais cru et qui surtout n’ont jamais tenté de la faire croire aux autres. Nous considérons avec un certain effroi cette autarcie mentale, cette rigidité imbécile, cette soumission des intellectuels et semi-intellectuels à l’organisation moribonde.

Notre défaite, notre échec n’est pas cette lente agonie. Notre défaite, notre échec tient à notre précocité. Nous ne sommes pas venus trop tard comme certains le disent, nous ne sommes pas la “ dernière génération ” à y avoir cru, nous sommes la première d’une nouvelle époque, la première d’une série d’autres. Notre échec, s’il est amer, précisément s’il est amer, tient à ce que nous sommes venus en un temps où la décomposition du monde commun n’était pas encore suffisamment avancée, où la mutilation de la vie n’était pas encore aussi manifeste qu’aujourd’hui. Nos mots n’étaient pas encore prêts, trop vieux pour l’idée neuve, trop neufs pour les idées vieilles. Nos mots étaient décalés, d’emprunt, et disaient parfois même le contraire de ce qu’ils signifiaient. Quand nous parlions un étrange marxisme, quand nous dénoncions la misère et l’oppression, nous étions encore et nous n’étions déjà plus dans la croyance progressiste ancienne, nous avions rompu, mais sans en avoir l’entière conscience, sans en détenir la formule, nous avions rompu avec la vieille idée « dialectique » selon laquelle la libération était au bout de la plus complète aliénation au marché universel, que la plus grande liberté était au bout de la plus générale des contraintes productives. Nous disions, au contraire, que c’était déjà maintenant et ici que la forme capitaliste de l’existence était intenable, que l’on avait toutes les raisons de ne pas tenir, qu’il n’y avait aucun prétexte pour différer l’occasion de gagner un tant soit peu de liberté contre la nécessité économique, contre la contrainte du travail, contre l’ignoble bêtise qui commençait de jaillir à flot continu des journaux, des radios, des télévisions. Et c’est cela même qui faisait que notre politique n’avait rien à voir avec le “ communisme ” des staliniens, qu’elle avait tout à voir avec la dissidence des intellectuels de l’Est et avec les révoltes des ouvriers et des étudiants de RDA, de Pologne, de Hongrie, d’URSS, de Chine. Ce qui était alors en jeu dans cette étrange période – dont il nous semble parfois que nous l’avons rêvée – n’était rien de moins qu’une révolution mondiale contre les deux versions rivales du “ bonheur économique ” qui se partageaient alors les représentations du monde, contre les deux versions infernales de l’organisation moderne bureaucratique et marchande. La révolution que nous désirions refusait l’une et l’autre en se refusant à jouer l’une contre l’autre. Et cette politique de révolution mondiale poussait aux conclusions radicales les leçons du siècle, disant que la liberté n’était pas plus à l’Ouest qu’à l’Est, qu’elle était de partout mais différemment niée, qu’elle était d’ici et de toute part, sans concession “ dialectique ”, sans cynisme militant. Cette révolution que ne préparait aucun programme avait la liberté pour principe, pour moyen et pour but. Non pas la liberté factice et illusoire des petits ego qui lisent chaque matin dans leur quotidien combien ils sont libres dans l’Occident libre, mais la liberté plus difficile, la difficile liberté des êtres humains à vivre ensemble sans vouloir vivre soumis. Être ensemble mais débarrassés des frayeurs, des fatalités, des idoles protectrices, des sauveurs indiscutables. C’est de cette liberté que nous avons fait notre raison. Et de cette raison même, notre existence en a été son fidèle entretien, sa garde vigilante, son soutien et sa mémoire. C’est bien depuis cette raison de liberté que nous avons pensé et agi. C’est cette liberté active, pratique, immanente à notre existence, qui permet justement de penser que notre échec n’est pas celui qu’on pense, que nous avons été vaincus parce que nous avons cherché une certaine liberté et refusé une certaine autre, que nous avons opté pour la voie difficile et laissé aux autres la plus facile, la plus conforme. C’est à partir de cette raison de liberté que nous avons choisi notre vie, nos amitiés, nos engagements, nos goûts contre les destinées aisées, programmées, attendues.

Notre plus grand succès au fond, c’est d’avoir voulu ce qui nous est arrivé, d’avoir choisi plutôt de perdre d’une certaine manière que de gagner d’une autre qui nous déplaisait. Notre liberté, c’est d’avoir refusé la destinée bourgeoise, d’avoir tenu bon dans ce refus de la destinée bourgeoisie, d’avoir tenu la position, quelles que soient les variations et les altérations inessentielles, et non seulement d’avoir tenu la position mais aussi d’avoir entretenu en l’exerçant activement le principe de cette liberté vraie et authentique, d’avoir ainsi tenu par l’amitié surtout, par le sens de la vie collective, par le goût des idées, par le partage des livres et le plaisir de l’entretien amical et toujours relancé, par le goût des expériences puissantes, créatrices et collectives, qui nous protégeaient des joies pauvres, faibles, épuisantes, évidantes, de la consommation et de la carrière.

Beaucoup d’entre nous ont tenu bon. D’autres n’ont pas attendu, certains autres n’ont pas eu la patience, beaucoup ont voulu la récompense de cette patience, ont voulu la rémunération des vertus de cette patience qu’ils ont prise pour du sacrifice, ont cherché la rétribution de cette patience qui par le capital, qui par le pouvoir, qui par la visibilité ; nous avons tenu bon parce que nous avons su créer les conditions de ce maintien de la position: un terrain ferme, une certaine assurance, une certaine indépendance, une certaine stabilité pour tenir la position. Aussi a-t-il fallu donner le change, faire ce simulacre de carrière qui nous permettait de ne pas dépendre des circonstances et des puissances nuisibles, des petits chefs et des propriétaires. Ceux parmi nous qui ont tenu bon se sont rarement prolétarisés et s’ils le furent un temps, ils se sont défendus des formes les plus dégradantes de la prolétarisation.

Nous avons été vaincus sans que cela ait à voir avec notre réussite ou notre échec professionnel, notre réussite ou notre échec sentimental et familial. Nous avons été vaincus politiquement, ce qui ne nous aura pas empêchés de réussir d’une certaine façon nos vies et même parfois de paraître parfaitement conformes à la moyenne des gens de notre âge, du moins aux yeux de ceux qui ne savent pas l’histoire de cette défaite, de ceux qui ignorent qu’elle est due au fait que nous sommes venus trop tôt, que nous anticipions les temps de fer qui allaient venir, en affirmant péremptoirement qu’il fallait sans délais changer le cours du monde, qu’il fallait non pas changer de société mais de civilisation et cela alors que les populations croyaient encore à l’expansion de cette civilisation matérielle que les idéologies et les technologies promettaient illimitée et sans contrepartie, qu’elles promettaient unilatéralement heureuse et sans envers. De sorte que, dans le principe même de notre contestation, il était presque assuré que nous ne pouvions être entendus, que nous ne pouvions qu’être mal entendus, non pas seulement parce que nous parlions de façon confuse et brouillonne mais parce que ceux à qui nous parlions, tous ceux que nous voulions convaincre (le peuple, les ouvriers, les salariés ou même plus proches nos parents et nos professeurs), ne voulaient et ne pouvaient – sauf peut-être une minorité- entendre ce que nous disions : que produire toujours plus et consommer toujours plus, que vouloir accumuler les choses au prix d’un travail éreintant et d’une vie mutilée n’était pas le summum du bonheur ; que l’important était et demeurerait les relations entre les individus, lesquelles étaient abîmées par un quotidien pauvre, bureaucratisé, fonctionnalisé, marchandisé, ce qui nous faisait passer pour de sales petits rêveurs coupés des réalités ordinaires, à côté des besoins et des envies des gens simples. Nous avions beau montrer notre bonne volonté et même notre engagement direct– parfois il est vrai un peu compassionnel – dans les luttes contre les inégalités et les injustices, nous ne pouvions empêcher qu’on nous prît pour des utopistes coupés des réalités des « vrais gens ». Notre défaite a commencé par cet isolement, un isolement renforcé par les forces d’inertie dites de gauche. Mais, de toute manière, notre isolement était inévitable tant ce que nous disions à l’époque était inassimilable, foncièrement étranger à la période, en avant sur les temps à venir et non pas en retard comme les repentants le disent parfois. Nous n’étions pas “ en avant ” des masses mais “ en avance ” sur le temps. Nous étions en avance, mais avec des mots du passé, incapables de parler autrement qu’avec des mots du passé. Comme les révolutionnaires de 1830 ou de 1848 qui ne pouvaient parler autrement qu’avec la langue de 1789, nous ne pouvions éviter de parler la langue de la révolution prolétarienne forgée au XIXe siècle, la langue de la révolution d’Octobre 17 quand il était manifestement trop tard, même si c’était peut-être juste un peu trop tard. Nous étions bien, en ce sens, les derniers d’une longue période, les derniers d’une longue et glorieuse lignée dont nous aimions la geste ; mais nous étions aussi et du même coup, d’un seul tenant, les premiers à commencer une autre histoire, les premiers qui ne chanteraient plus les lendemains heureux, les premiers qui annonceraient l’époque de la dernière chance pour modifier le cours des choses ; les premiers à annoncer la nécessité d’une réorientation du parcours de l’Occident et de l’humanité qu’il entraîne. Nous étions donc les derniers et les premiers à la fois, tendus jusqu’à nous briser parfois entre cet achèvement et ce commencement, perdus dans nos mots entre les références anciennes et les devenirs dans lesquels nous étions engagés. Mais comment aurions-nous pu savoir que nous étions, non pas les derniers comme depuis on n’a cessé de le répéter pour nous déconsidérer, mais les premiers ? Comment aurions-nous pu deviner que nous étions en avance alors qu’on n’a depuis cessé de nous répéter que nous étions en retard, que nous étions des attardés politiques et sociaux ? Nous ne pouvions nous en douter tant que nous n’avions pas vécu cette vie qui fut la nôtre, de cette histoire que nous avons vécue, tant que nous n’avions pas vu ce déroulement implacable de nos plus sombres prévisions, non pas la victoire du fascisme et de la dictature militaire, mais quelque chose de plus lent, une décomposition beaucoup plus progressive de tout l’horizon du progrès, des coordonnées de la démocratie et de l’humanisme, une sorte de glaciation progressive de la société de plus en plus rongée par les intérêts cyniques et les mécanismes glaçants de l’efficacité et du profit, de plus en plus organisée par les systèmes de protection des privilèges de l’argent et du pouvoir, avec l’enrobement des discours raisonnables de ceux qui croient que ce n’est jamais-là qu’une marche vers la modernité heureuse et que seuls d’incorrigibles soixante-huitards peuvent encore s’y opposer, croient encore possible de réinventer une certaine morale, une certaine justice alors qu’il y aurait tant d’indications sur l’impossibilité de toute bifurcation – absence de classe révolutionnaire, inertie générale, pulvérisation des liens sociaux, anesthésie hédonique, etc – et sur la nécessité d’un accommodement avec le monde tel qu’il va.

III

Notre vie

Il nous fallait traverser la période glaciaire, la décomposition des idéaux et des cadres sociaux ; il nous fallait toucher le fond du cynisme général pour comprendre que nos vies, nos résistances, nos gestes, nos propos, nos actes, nos œuvres, nos choix surtout, à tous les moments cruciaux, témoignaient que nous avions bien été en avance quand on nous disait en retard, que nous étions des précurseurs de la nouvelle révolte à venir et non les spectres des révolutions éteintes. Il nous fallait ces épreuves et ces convocations pour comprendre peu à peu que nous avions terminé un certain cycle des révolutions pour en ouvrir un autre, au milieu de la plus grande confusion des langues et des idées, dans des tempêtes mentales et intellectuelles parfois ; pour saisir peut-être aussi que le nouveau cycle ne serait pas de même nature, qu’il serait sans doute plus tragique encore du fait qu’il engageait la vie même, la vie physique et la vie subjective, la valeur de la vie plus encore que son sens : une vie dans la machine à broyer.

Et nous étions peut-être d’autant plus affectés par ce cynisme généralisé qu’il mimait nos attaques contre la société autoritaire, qu’il semblait reprendre nos combats pour libérer la société de ces innombrables petites chefferies despotiques, alors qu’il ne faisait évidemment que les renouveler et les rebaptiser, qu’il paraissait encenser nos nomadismes heureux pour mieux défaire ce qui dans l’ancienne société était le système de protection des plus faibles. Et s’il est vrai que nos expérimentations pour découvrir de nouveaux modes de vie défaisaient les rapports établis et affaiblissaient les institutions, elles n’avaient certainement pas pour visée de détruire les seules barrières derrière lesquelles pouvaient s’abriter les plus faibles. Certes, nous avons sans doute contribué par un effet que nous ne voulions pas à détruire ce qui encombrait la route de la marchandisation, car toute attaque portée contre les vieilles structures de l’Etat, de la famille, de la religion a aidé la mise en forme capitaliste de la société et d’autant plus que, par une illusion historique dont nous nous apercevrons plus tard, nous tenions que toutes les institutions étaient “ au service ” de l’argent général. Mais nous combattions d’abord l’argent général, nous combattions aussi et peut-être surtout le règne de l’argent général sur toute la société. Et c’est ce qui ne nous sera pas pardonné, ce qui doit être escamoté d’abord et moqué ensuite. Utopistes, rêveurs, petits-bourgeois ou juifs allemands, peu importent les insultes de ceux dont le souci principal était de faire tourner la grande machine à broyer : elles visaient l’attaque que nous avons alors porté à l’essentiel, le règne total de l’argent général sur la planète et l’existence. Et c’est cela qui nous a définitivement constitué en précurseurs de ces révoltes à venir. C’est bien cela qui ne nous sera pas pardonné.

C’est notre extrême souci de quitter la vieille peau de l’homme ancien – ce souci qui nous faisait les héritiers de toutes les rebellions du passé, de toutes les rébellions chrétiennes en particulier, bien avant même le mouvement ouvrier – qui nous a fait comprendre ce qu’est ce dépouillement imposé par la révolution capitaliste, cette mise à nu qui laisse l’individu exposé à l’exploitation la plus brutale que nous connaissons aujourd’hui, que nous commençons à reconnaître aujourd’hui. Nous voulions le nouvel homme, mais ce que nous avons vu, c’est ce dépouillement, cette mise à nu, la destitution des moyens de la défense sociale. Mais quoique on en ait dit après, notre idéal n’était pas celui-là, nos expériences de vie et nos attaques ne visaient pas le triomphe de l’individu absolu, le règne des intérêts cyniques et des impulsions d’enrichissement et d’oppression, la victoire des pulsions brutes ; nous ne voulions pas le triomphe de l’individu, nous ne cherchions pas cette espèce de libération absolue qu’on nous a reprochée par la suite, dont on nous a accablé depuis. Nous ne voulions pas la victoire de l’individu neuf et brutal, la brute néo-libérale toujours à l’affût des occasions de duper son prochain en lui faisant croire que c’est pour lui faire toujours plus plaisir qu’on le trompe. Non, nous ne voulions pas le triomphe de l’égoïsme pur, celui de l’argent, du pouvoir, de la visibilité. Nous voulions comme tous les révolutionnaires changer l’homme, et pour le changer, reconstruire la grande maison humaine. Ce qui supposait cet effondrement des vieux murs, cet écroulement des anciens cadres qui supportaient le vieil homme, dont nous voulions changer la vie, en prenant le risque de théoriser l’animal sans freins, sans loi ni morale. Mais ce n’était point le but, c’était le moyen qui ainsi s’absolutisait chez certains. Ce n’était pas le but, juste un passage obligé dans des expériences fécondes de décomposition radicale des règles ordinaires de la vie sociale où devaient s’abolir sentiments de possession, d’appropriation ou de territorialisation. Il était question en effet de fuite et de traverse, de partage et de don. C’était comme un passage obligé vers de nouveaux milieux, de nouvelles lois, de nouveaux savoirs, tout un nouvel âge de l’homme que nous voulions réinventer. Décomposer, accélérer la décomposition d’institutions faillies pour aller plus vite vers des institutions nouvelles, régénérées, qui ne feraient plus de l’oppression et de l’inégalité leur ressort occulte, leur raison cachée, leur principe réel. Nous n’entendions pas décomposer la construction humaine mais faire de celle-ci ce qu’elle n’avait jamais été, une demeure harmonieuse rendant à chacun la part de reconnaissance et de liberté qui devait lui être tenue. Utopie révolutionnaire des plus banales mais qui jamais ne s’est identifiée, sauf chez quelques absolutistes, à la pure et simple décomposition de l’humaine construction, encore moins à la décomposition marchande de l’habitat commun. Il suffirait d’ailleurs de revenir sur la place que nous accordions dans notre existence vécue, pratique, à la culture, à l’art, à la littérature à la musique pour récuser toutes les accusations de nihilisme individualiste qui nous ont été portées par la suite. Nous ne voulions pas la lutte de tous contre tous, l’arrivisme, le monde des rats acharnés à survivre. Nous cherchions autre chose : d’autres liens humains, d’autres “ rapports entre les gens ”, des vies qui ne seraient pas dominées par l’argent et le pouvoir. Nous étions des sortes de purs, mais d’une pureté cependant non ascétique, une pureté d’une grande rigueur dans la poursuite des désirs, sur lesquels “ il ne fallait pas céder ” selon une célèbre formule lacanienne. Une ascèse du désir, portée par toutes les raisons de ne pas céder aux forces répressives, aux habitudes, aux héritages. Une ascèse qui aurait pu donner un effet d’une autre ampleur avec plus de temps, de puissance, de relais. Nous voulions d’autres institutions, d’autres modes de vie, d’autres règles que nous n’avons pas trouvées d’ailleurs, que nous avons souvent perdues en route, qui se sont évanouies, qui ont été enfouies sous l’énorme discours qui a recouvert presque tous les témoignages, les signes, les écrits, de notre mouvement. Et dans cette déroute, nous nous sommes aussi égarés plus d’une fois en perdant de vue le fil de notre jeunesse, ne sachant plus très bien comment se sont arrangés les moments de nos vies, comment se sont pris les tournants, comment nous nous sommes retrouvés à faire ce que nous avons fait, à vivre avec ceux avec qui nous avons vécu, à penser ce que nous avons pris l’habitude de penser. Le fil lui-même n’indique pas seulement la sortie du labyrinthe, il suit aussi le labyrinthe. Si bien qu’arrivés au moment des bilans, nous ne savons plus très bien ce que nous avons fait de nos vies, nous ne comprenons plus très bien ce qu’a été cette révolte et ce que nous en avons fait, où elle a pu se loger dans notre être même, ce qu’elle a fait de nous pour autant qu’elle a été une dimension de notre manière d’exister. Nous ne voyons plus bien les rapports exacts entre les périodes de notre existence, comme si nous avions vécu plusieurs vies différentes, des sortes de segments détachés les uns des autres, des phases successives mais étrangères l’une à l’autre, avec la conscience vague que “ c’était avant ” , que “ c’était autrement ” , que “ cela n’avait rien à voir ”. Nous avons même le sentiment corrélatif de n’avoir pas à justifier un passé qui était mort pour tous, qui n’avait pas eu de suite, d’écho, de tradition. Nous n’avons pas été les anciens combattants qu’on dit souvent que nous sommes restés ; qu’au contraire, nous n’avons jamais vraiment voulu revenir sur notre jeunesse ; que nous avons laissé dire, que nous avons laissé calomnier, que nous avons laissé trahir sans trop nous indigner; que nous avons méprisé tous les renégats officiels ; que nous avons ignoré les professionnels de “ Mai 68 ”, les représentants du retournement et de la récupération, tous ceux qui ont revendiqué avec délectation leur passé glorieux. Nous n’avons pas passé notre existence à nous vanter. C’est peut-être la véritable distinction entre les fidèles et les autres, distinction paradoxale qui veut que seuls les “ anciens combattants officiels ”, les retournés et les repentis ne cessent de se vanter de leur participation à “ Mai 68 ”, alors que nous avons mené d’autres combats qui nous empêchent de considérer “ Mai 68 ” comme le moment sacré, l’Événement unique qui devrait être entouré du respect que l’on doit aux moments exceptionnels. Et nous avons toutes les raisons de nous défier de ceux qui se vantent, de ceux qui s’enroulent dans le drapeau de la révolte, et qui sont comme fixés, figés, statufiés, qui parlent de Mémoire pour mieux justifier leur amnésie et leur inertie pratique, tels de vieux rentiers de la révolte comme il y en eu de toutes les guerres, de toutes les résistances, de toutes les révolutions. La seule et véritable distinction est celle qui sépare ceux qui n’ont cessé de se vanter et de se justifier, de se pavaner et de s’excuser, ou plus simplement, d’en parler, et ceux qui ont fait de leur vie une continuation fidèle, discrète, silencieuse même, d’une jeunesse ainsi accomplie. Rester fidèle, vivre le passé au présent, on le comprend, est alors tout le contraire de sacraliser un passé comme s’il était en dehors de soi, simple support de nostalgie ou bien outil d’une promotion personnelle. Ce passé, précisément en le vivant au présent, nous ne l’appréhendions pas comme passé du fait même qu’il était en nous, que nous l’avions incorporé, qu’il était ce qui nous avait constitués, formés et modifiés. Ces périodes que nous vivions, ces combats et ces dérélictions, nous semblaient d’autant plus étranges que nous portions en nous ce qui était du passé et ne pouvait jamais nous apparaître comme tel dans notre existence, ce passé qui n’était pas dehors mais une force en nous, et non pas un moyen de prestige social. Nous n’étions pas renvoyés au passé comme s’il demeurait extérieur, nous ne pouvions le voir, le disséquer, le réfléchir et pas même vraiment le dire, de sorte que nous avons laissé dire, nous avons laissé parler de notre jeunesse, nous avons laissé quelques-uns en dire tout le mal qu’ils en pensaient, nous avons laissé les innombrables interprétateurs interpréter en tous les sens, nous avons laissé les commentateurs commenter en tous les sens, comme si cela ne nous concernait pas, comme s’il nous suffisait de vivre avec cette vérité incorporée qui se prolongeait en nous, seule valeur à nos yeux incomparable, seul témoignage authentique du sens de l’événement que nous portions en nous, précis d’histoire vivante incarné selon une sorte d’orgueil suprême, dans une sorte d’effacement de nous-même dont nous ne nous rendions même pas compte. Et ceci du seul fait que nous continuions, nous, d’avancer et par là de tenir, nous ne cessions de persévérer dans le tracé, accomplissant la tâche à laquelle nous avions été invités, avec le souci de préserver quelque chose du précieux trésor, objet indéfinissable, idée pure, Forme souveraine, qui nous avait fait ce que nous étions devenus, mais sans pouvoir l’atteindre et l’apercevoir. Et ce qui est trésor, c’est notre vérité, la nôtre, non pas personnellement nôtre, la nôtre comme bien commun, comme ce qui seul pouvait faire lien et nous faisait vivre avec, pour les autres, en direction des autres. Un bien commun qui aurait en somme désigné nos engagements, modifié nos trajectoires, imposé nos ruptures, tracé nos seuils de compromis, suscité nos colères essentielles. Ce bien commun qui nous poussait, nous le cherchions partout dans l’amitié. Nous ne le trouvions pas nécessairement dans des retrouvailles rituelles, souvent vidées de toute présence du passé commun, mais dans certains moments de création en commun, qui répétaient les affirmations primordiales, et où nous sentions le mieux cette qualité de rapport qu’on appelle amitié comme vérité partagée d’une même histoire, ce qui explique aussi que c’est souvent moins avec des contemporains exacts que nous éprouvions le mieux cette qualité qu’avec d’autres, que nous retrouvions engagés dans les mêmes combats, dans les mêmes créations, sur les mêmes lignes de vie que les nôtres. De sorte que nous avons été au cours de notre existence les conservateurs actifs et créatifs, les acteurs d’une conservation vivante de ce trésor mal identifié et sans nom qui ne se rendait souvent perceptible que par nos silences, nos retraits, nos abstentions, nos intentions de ne pas en être, nos décisions de ne pas donner dans ce qui se proposait de plus facile (l’enrichissement, le pouvoir, la visibilité). Ce qui était au fond les manifestations d’un refus de vivre heureux selon les normes consacrées du bonheur obligé, refus lui-même provoqué par la volonté aveugle et sourde, puissance ignorée de nos choix, de préserver ce bien commun. C’est ainsi que par cette simple série des refus s’est dessiné un certain style d’existence que nous partageons, dont on dégagera peut-être un jour les traits distinctifs mais qui, à coup sûr, a constitué notre seconde nature collective qui nous a fait appartenir à une société d’amis, à la communauté de ceux qui ont tenu les positions comme une chose naturelle, comme une chose qui va de soi. C’est justement cet “ il va de soi ” des engagements et des refus, cet “ il va de soi ” des amitiés et des hostilités qui est notre éthique sans traité, silencieuse mais exigeante, discrète mais intraitable. Elle se témoigne aux rendez-vous que des amis ne sauraient manquer et qui font que là où il le faut, quand il le faut, nous nous sommes retrouvés et nous retrouverons encore à la même place, du même côté, du même camp. Elle se montre, cette éthique silencieuse, au fait que tout a vieilli sauf ce principe commun qu’il n’est pas d’événements touchant l’essentiel de ce que nous sommes sans que nous ne nous sentions convoqués à venir là où les autres viennent aussi pour nous reconnaître fidèles à notre histoire. Et c’est bien cela qui manifeste, mieux que tout, l’existence réelle dans l’histoire de 68, la preuve que 68 a réellement existé, qui montre qu’un événement a eu lieu, donnant naissance à la communauté réelle lentement prouvée par la générosité des signes et la précision des rendez-vous. Et cette seule exactitude suffirait à prononcer que quelque chose est vraiment arrivée, que 68 ne s’est pas résumé à quelque chahut de jeunesse, à quelque désordre épisodique mais a constitué une Ouverture, bloquée certes depuis, mais toujours active. L’événement est prouvé par ses suites, par les liens qui se nouent dans le sentiment d’amitié pour le bien commun. Comme s’il avait donné naissance à une métaphore constituante, un tenant lieu vivant qui fait office de principe indestructible de générosité entre nous et qui fait que, par delà la variété des existences et la distance des lieux, au même moment, répondant aux mêmes urgences, nous étions toujours présents aux autres dans le sentiment commun d’un devoir devant l’intolérable. Que nous fûmes toujours très loin des coteries, des clans et des réseaux, cela se démontre au fait que ce n’est pas l’intérêt qui nous a associés mais l’amitié qui nous a rassemblés. Nous fûmes plutôt une communauté discrète, respirant le même air et conspirant des idées voisines, sentant presque instinctivement l’odieux et l’abject, suivant ensemble comme aveuglément un certain pôle, obéissant à une certaine aimantation de l’idéal par lequel nos vies avaient depuis longtemps pris leur axe.

Ce ne fut pourtant pas sans défauts et sans abandons. De cette communauté discrète et ouverte, invisible et transversale, il en fut beaucoup qui s’en allèrent et se fondirent dans le magma des petites solitudes de la société, beaucoup dont nous n’entendîmes plus parler et quelques-uns dont nous eûmes même quelque honte. Le sceau de cette communauté discrète et ouverte, invisible et transversale est, comme je l’ai dit, le principe vivant de générosité qui est le secret de ce qu’on est en droit d’appeler rigoureusement une “ génération ”. La fidélité n’est pas soumission à un modèle unique, ce qui serait une façon de se figer dans une identité. Ce n’est pas le souvenir comme celui qui vient soudain à regarder une vieille photo hasardeusement sortie des cartons. Ce n’est pas une réunion d’anciens combattants, qui rassemble des morts qui jouent les survivants et des vivants qui veulent bien se prendre un moment pour des morts rejoignant les morts. Ce n’est même pas, ce n’est peut-être surtout pas une question d’appartenance politique, syndicale, de vote. Ce n’est pas le degré de notre éloignement respectif d’avec les doctrines et les organisations politiques auxquelles nous avions éventuellement adhéré autrefois. Ce qui fait peut-être le trait le plus distinctif de notre communauté de génération est le refus de sélectionner nos indignations, nos colères, nos résistances selon un critère d’appartenance idéologique, ethnique ou religieuse. Ce qui fait notre plus constante et notre plus singulière particularité est la propriété de nos refus, l’universalité souveraine de nos refus qui fait que nous n’avons jamais fait dépendre d’appartenances militantes, politiques ou religieuses notre refus des injustices, des massacres, des oppressions. Un mort est un mort, un prisonnier politique est un prisonnier politique. Ce qui irrémédiablement nous a toujours séparé des staliniens, des nationalistes, des libéraux, des tiers-mondistes, etc. Ce qui irrémédiablement nous a séparés des communautés fermées et totales, exclusives et sectaires. Aucun meurtre n’annulera un autre meurtre, aucun crime ne sera justifié par un autre crime. Au fond, c’est comme si nous continuions à nous relier les uns aux autres par la structure d’un refus non sélectif, par le refus d’un refus sélectif qui est le lot des positions ordinaires, c’est-à-dire ordonnées selon l’ancienne loi du talion et le sens moderne de l’histoire. Et il y a bien d’autres manières qui nous unissent dans le secret de notre communauté invisible, et qu’il faudrait décrire si l’on avait du temps, comme cette détestation de la posture d’autorité, notre recul immédiat devant la chefferie et ses signaux de primates, comme notre éloignement de tout ce qui fonctionne à l’ego si cher à l’époque.