Oui, vous avez compris. C’est là où fait rage un énorme feu de forêt. De la Dune du Pilat, on aperçoit les flammes et les fumées emplissent l’horizon.

Je lis dans le contrat de location que les pavillons du camping « sont équipés de détecteurs de fumée et d’extincteurs d’incendie ». Dans le journal, il est écrit que « la préfecture a interdit la fréquentation des forêts ». Faute de ballades dans les bois, nous pourrons peut-être jouer aux cartes dans notre pavillon.

Je lis qu’on a mesuré 47 degrés celsius au Portugal, qu’on annonce 40 degrés au Royaume-Uni, 40 en France, 37 en Belgique. En juillet 2022. Ne parlons pas du Pakistan, là-bas les gens ne partent même pas en vacances, ils cuisent ou se noient à domicile. Nous, nous vivons des catastrophes climatiques de riches, à la télévision, avec des canadairs, des GPS et des camions de pompiers rutilants, filmés par des équipes de journalistes en hélicoptère.

Je prends ma règle pour essayer de tracer une ligne dans le nuage de points des températures des 30 dernières années, afin de minimiser la somme des carrés des écarts à la ligne (comme on m’a appris à l’université). Je prolonge cette ligne vers 2030, puis 2050, puis 2100. Ce n’est bien sûr qu’une grossière approximation mathématique d’une tendance. Je trouve que ça sent le roussi, même à 852 kilomètres de Sanguinet.

Revient alors cette question lancinante que je me pose tous les jours depuis le rapport spécial du GIEC en 2018 : « aurons-nous l’opportunité de nous réveiller de ce cauchemar avant qu’il ne soit trop tard ? Pourrons-nous encore influencer le climat alors ?

Il y a ce fameux point de non retour qui se situe quelque part dans le système Biosphère (Approaching a state shift in Earth’s biosphere | Nature). Quand on pousse le système à bout, il survient un « effet de seuil ». Ça craque. Le système bascule dans un autre état de fonctionnement. Tout retour en arrière est impossible. On change littéralement de monde. Si le fameux « moment Pearl Harbor » qui doit nous réveiller (Crise sanitaire : le « moment Pearl Harbor » pour l’écologie ? (lvsl.fr)) a lieu avant le franchissement de ce seuil, on peut peut-être encore « sauver une partie significative de l’humanité durant certains effondrements inévitables ». S’il a lieu après, c’est trop tard, « on se réveille avant de s’effondrer beaucoup plus bas » (voire disparaître). S’il n’a pas lieu, c’est sûr que nous aurons l’effondrement maximal (voire terminal).

Ma méditation planétaire me force à réfléchir à moi et aux miens. « Que faire ? » « Que ferait le ‘bon père de famille’ avec l’information dont il dispose ? Déménager ? Pour aller où ? À la campagne ? En Bretagne ? En Islande ? En Ardenne ? Les stratégies « survivalistes » ou même de « permaculture collective » me semblent dérisoires. J’essaie d’imaginer le survivaliste confortablement installé dans sa cabane au fond de la forêt girondine en flammes, avec son armoire à conserves. J’essaie de visualiser le petit écovillage convivial dans une clairière avignonnaise incendiée, avec ses poireaux roussis. Je les imagine sous 47°C pendant la saison des récoltes, sans eau, entourés de flammes puis noyés par une crue soi-disant séculaire.

.

En juillet 2021, une étude scientifique avait repéré la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, l’Islande, et d’autres îles peu peuplées, comme zones refuges en cas d’effondrement… (New Zealand rated best place to survive global societal collapse | Globalisation | The Guardian) Je devrais peut-être m’y acheter un pied à terre, avant que d’autres n’y songent et fassent monter les prix du foncier (Why Silicon Valley billionaires are prepping for the apocalypse in New Zealand | New Zealand | The Guardian).

Mais je peine à me convaincre qu’il existera indéfiniment des régions du monde qui ne deviendront pas progressivement inhabitables à mesure que le temps passe. Car ces différents modèles climatiques et ce discours scientifique, pour des raisons propres à un ethos qui privilégie la modération et la prudence, n’ont pas été jusqu’à présent à la hauteur du Principe de responsabilité (Hans Jonas, 1979). La pensée scientifique s’écrit au conditionnel. Or ce Principe requérait de ne faire aucun pari pouvant mettre en jeu l’existence de l’humanité. Il ne fut jamais vraiment compris dans son application. Il ne s’agissait pas d’inscrire dans la loi un mièvre et tiède « principe de précaution ». Il s’agissait d’ériger en valeur cardinale des sociétés humaines le bien commun absolu que constitue la survie de l’espèce humaine et le maintien de l’humanité en tant qu’instance unique dans le Cosmos.

Quand on découvre que son enfant joue près d’un gouffre après avoir échappé à sa vigilance, on ne se dit pas qu’il risque de tomber avec tel ou tel degré d’incertitude, et qu’il faut « prendre des précautions ». Non, on court de toutes ses forces en hurlant à pleins poumons pour qu’il revienne immédiatement. On l’arrache violemment à proximité du précipice. On ressent la peur de sa vie et d’amour, on le tance vertement au point qu’il fonde en larmes.

Quand l’enjeu est existentiel, il n’y a pas de continuité dans la ligne de prédiction des risques. On ne pense pas au conditionnel. Il y a saut quantique, rupture éthique. On pense à l’impératif. Tout, absolument tout, doit céder à l’urgence existentielle à partir du moment où sa probabilité d’occurrence est arbitrairement supérieure à zéro. Jamais jusqu’à présent, nous ne nous sommes battus, sur les mers et les océans, sur les plages, dans les champs et dans les rues, dans les collines et les forêts, comme si notre vie en dépendait, comme si nos enfants en dépendaient, comme si l’humanité en dépendait.

La science nous a alertés au conditionnel présent, nous aurions dû agir à l’impératif. Je parle déjà au conditionnel passé. J’ai la nostalgie du futur. C’est ce qu’on appelle l’éco-anxiété.

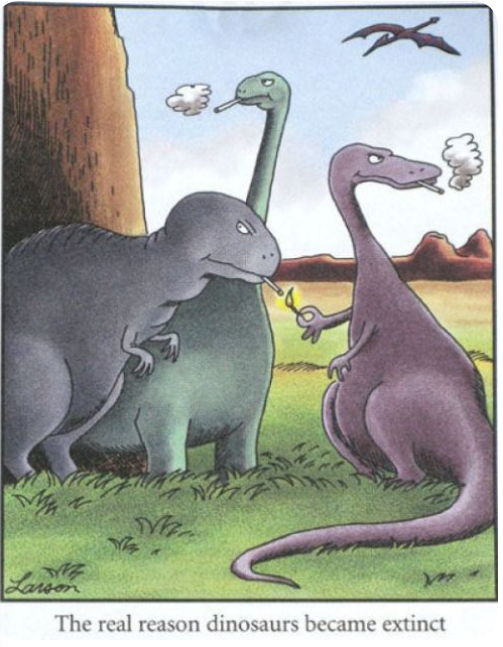

Et je repense à la fable de la Cigale et la Fourmi : « Vous chantiez contre la décroissance ? J’en suis fort aise. Eh bien ! dansez l’effondrement maintenant. »

Alors j’entraperçois une vacillante lueur d’espoir. Un espoir esthétique écocentrique, proche du sublime. Je reviens à une forme de méditation planétaire, qui m’apaise. L’effondrement tant redouté serait finalement le salut, non pas de l’individu ni de la société mais de l’espèce, ou du moins de la vie sur Terre. Il provoquerait mécaniquement la baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre. On trouverait là enfin la fameuse « boucle de rétroaction négative humanité – biosphère », le mécanisme de régulation de notre espèce. J’entends alors ricaner notre Terre-Mère : « Ha ça tu joues au virus qui empoisonne mon atmosphère, mes sols et mes mers ? Moi Gaïa j’attrappe la fièvre, et je t’extermine en masse. Tes émanations toxiques cessent. Ma fièvre tombera en même temps que toi. Tu subsisteras petit et plus raisonnable. »

Et plusieurs millions d’années plus tard, la vie, exubérante, se serait totalement redéployée sur la planète la plus belle de tout l’Univers.

Je souhaite que nous ne souffrions pas trop ce siècle… que mes enfants sachent que j’ai jeté toutes mes forces dans la bataille, que j’ai hurlé, hurlé à l’agonie de la lumière (« Hurle, hurle à l’agonie de la lumière », par Terence | Blog de Paul Jorion). Que j’ai gardé foi en l’idée que certains d’entre nous rallumeront l’espérance sur les cendres de notre folie.

Laisser un commentaire