Trouvera sa place dans le panorama de l’anthropologie que je rédige en ce moment. Comme il s’agit d’un sujet que je découvre et où je ne peux me prévaloir d’aucune expertise, ayez la gentillesse de me signaler les erreurs factuelles que je commettrais. Merci d’avance ! [Initialement publié le 23 juin 2021].

Ugo Bardi a eu l’amabilité de traduire ce texte en anglais, en russe et en italien.

En 1550 et 1551 se déroula dans la ville de Valladolid en Espagne, ce qui resterait dans l’histoire comme la « querelle » ou « controverse » portant le nom de cette ville de la province de Castille et Léon.

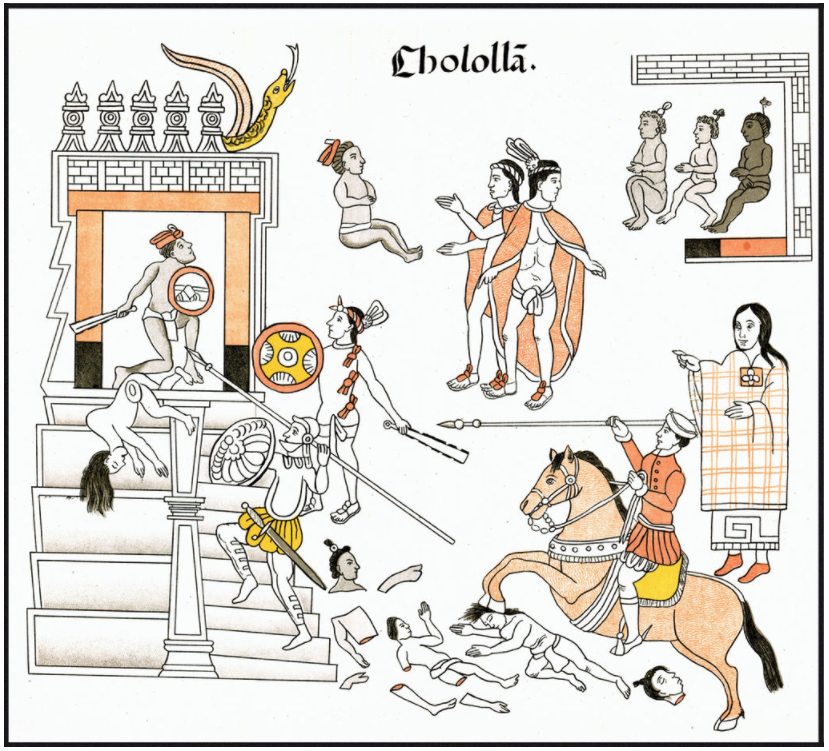

De quoi s’agissait-il ? De la civilisation européenne chrétienne se conduisant en envahisseur sans scrupule sur un continent dont elle ne savait rien, au sein de populations dont elle ignorait jusque-là l’existence même, qu’elle découvrit alors en temps réel au fur et à mesure de sa progression sur le territoire du Nouveau Monde et de la dévastation qui accompagna cette avancée.

Ce que tout cela signifiait quant à la manière dont les vainqueurs traiteraient désormais les vaincus serait la question posée dans un grand débat qui couvrirait une période de deux ans et où s’affronteraient deux champions de la pensée espagnole de ce temps-là. De grands problèmes intellectuels et éthiques devaient être résolus dans la tradition scolastique encore d’une disputatio, devant le public éclairé de ce que nous appellerions aujourd’hui une commission, qui déciderait à l’issue du débat qui des deux intervenants avait raison. Il y avait là essentiellement des gens d’Église.

Seront en scène, deux penseurs défendant l’un et l’autre avec solennité, des points de vue adverses. Ils s’affronteront sur le plan des idées en mobilisant tout l’art de la dialectique : celui destiné à convaincre, propre aux discours tenus dans la Grèce antique sur une agora. Pour défendre l’un des points de vue, Juan Gines de Sepulveda (1490-1573) qui considère en un mot que les habitants du Nouveau Monde sont de cruels Sauvages qu’il s’agit essentiellement de sauver d’eux-mêmes. Et, pour défendre le point de vue adverse, le dominicain Bartolomé de Las Casas (1474-1566) qui affirme que les Amérindiens sont, au même titre que les Européens, des êtres humains, dont il ne faut pas exagérer les différences avec eux, et qu’il s’agit d’intégrer pacifiquement dans une société chrétienne par la conviction plutôt que par la force.

La brutale conquête du Mexique s’était déroulée de 1519 à 1521, celle, non moins sanglante du Pérou de 1528 à 1532. Nous sommes maintenant en 1550, près de vingt ans après cette dernière date. La situation, du point de vue des Espagnols, c’est qu’ils ont vaincu : un empire immense de Nouvelle Espagne a été conquis par l’Espagne séculaire. Il s’agit d’une victoire, même si les querelles intestines se poursuivent, d’une part entre colonisés, comme au temps de la conquête, que leurs dissensions incessantes avaient favorisée, et d’autre part entre les colonisateurs eux-mêmes, se manifestant par une litanie de révolutions de palais et d’assassinats de conquistadors entre eux, et cela au Pérou comme au Mexique.

Mais le moment est venu pour Charles Quint (1500-1558), « Empereur des Romains », de faire une pause. Il faut réfléchir à comment traiter ces populations conquises, décimées à parts égales par les batailles et les massacres, et par les ravages de la variole et de la rougeole, vis-à-vis desquelles les populations locales étaient désarmées, ne disposant d’aucune immunité à ces maladies absentes jusque-là du continent. On considère aujourd’hui que le Mexique comptait quelques 25 millions d’habitants à la veille du premier débarquement des Espagnols en 1498. En 1568, la population n’était plus estimée qu’à 3 millions et, on pense qu’en 1620 il n’y avait plus qu’un million et demi de Mexicains.

La phase encore à venir, ce ne serait plus celle du Mexique ou du Pérou, dont la conquête est achevée et où la colonisation est alors menée bon train, mais celle du Paraguay, qui débuterait en 1585, trente-cinq ans plus tard.

Charles Quint, un souverain éclairé, tout comme son rival François 1er d’ailleurs, son contemporain : deux rois qui réfléchissent, qui ne sont pas seulement des guerriers, qui se posent des questions sur l’Histoire, sachant qu’ils en sont des acteurs majeurs. Ils partagent une conception du monde éclairée par la même religion : le catholicisme. Le règne de Charles Quint s’achèvera quelques années plus tard : en 1555. Ce sera alors son fils Philippe qui deviendra souverain d’Espagne et des Pays-Bas. Plus tard, en 1580, il sera également Roi du Portugal. Charles Quint exige que toute nouvelle conquête soit interrompue aussi longtemps que Las Casas et Sepulveda échangent leurs arguments sur la question du statut à reconnaître aux populations autochtones du Nouveau Monde.

Charles Quint n’était pas pour autant resté indifférent à ces questions jusque-là : en 1526 déjà, 24 ans donc avant la controverse de Valladolid, il avait pris un décret interdisant l’esclavage des Amérindiens sur l’ensemble du territoire, et en 1542, il avait promulgué les lois nouvelles qui proclamaient la liberté naturelle des Amérindiens et obligeaient à remettre en liberté ceux qui avaient été réduits en esclavage : liberté du travail, liberté de résidence et libre propriété des biens, punissant, en principe, ceux qui se montreraient violents et agressifs envers les Amérindiens.

Paul III est pape de 1534 à 1549. En 1537, treize ans avant le début de la controverse de Valladolid, dans la bulle pontificale Sublimis Deus et dans la lettre Veritas Ipsa, il avait condamné officiellement, au nom de l’Église catholique, l’esclavage des Amérindiens. La déclaration était « universelle », c’est-à-dire qu’elle était d’application partout où le monde chrétien pourrait encore découvrir des populations qui lui étaient inconnues à la surface du globe : il était dit dans Sublimis Deus : « … et de tous les peuples qui peuvent être plus tard découverts par les Chrétiens ». Et dans les deux documents, donc dans Veritas Ipsa aussi : « Les Indiens et autres peuples sont de véritables êtres humains ».

Quand débute la querelle, Jules III vient de succéder à Paul III : il a été intronisé le 22 février 1550.

Le principe général, pour Charles Quint, est celui d’un alignement sur la politique de l’Église. Dans la « querelle » ou « controverse » de Valladolid, l’un des moments de réflexion solennels de l’humanité sur elle-même, ce n’est pas l’Église, mais le Royaume d’Espagne, qui convoque des autorités religieuses, des experts, pour tenter de répondre à la question « Que faire pour que les conquêtes encore à venir dans le Nouveau Monde se fassent avec justice et en sécurité de conscience ? ».

Il est navrant que le téléfilm « La controverse de Valladolid » (1992), de Jean-Daniel Verhaeghe, avec Jean-Pierre Marielle dans le rôle de Las Casas et Jean-Louis Trintignant dans celui de Sepulveda, tout comme le roman de Jean-Claude Carrière dont il s’inspire, prenne à ce point des libertés avec la vérité historique qu’il y soit affirmé que la question centrale à la querelle était de déterminer si les Amérindiens avaient une âme. Non : cette question avait été réglée par l’Église sans débat public treize ans auparavant. Sublimis Deus affirme que leur propriété et leur liberté doivent être respectées, et précise encore « même s’ils demeurent en dehors de la foi de Jésus-Christ », c’est-à-dire que la même attitude doit être maintenue même s’ils se montrent rebelles à la conversion. Il est écrit dans la bulle Veritas Ipsa que les Amérindiens doivent être « invités à ladite foi du Christ par la prédication de la parole de Dieu et par l’exemple d’une vie vertueuse. » En 1537 : donc treize ans avant que la commission ne se réunisse.

La question de l’âme des Amérindiens fut bien sûr évoquée à Valladolid mais nullement pour tenter de la résoudre : sur ce plan, elle était close. En réalité, elle avait été résolue de fait par les envahisseurs espagnols : il aurait été possible de convoquer à Valladolid des jeunes gens et jeunes femmes métis d’une vingtaine d’années, dont Martin, fils d’Ernan Cortés et de Doña Marina, « La Malinche » : la preuve vivante que l’espèce humaine s’était reconnue « une et indivisible » sur le terrain et que la question de savoir si ces personnes, que leur mère pourrait accompagner le cas échéant, habillés à la mode espagnole, et le plus souvent militants du christianisme dans leurs faits et gestes et dans leurs propos, avaient une âme, aurait été une question entièrement abstraite et ridicule, le problème ayant été réglé dans les faits : dans le métissage qui eut lieu aussitôt, dans cette réalité que des hommes et des femmes se soient reconnus suffisamment semblables pour non seulement s’accoupler et aussitôt procréer, mais pour sanctifier leur mariage, de manière somptueuse pour les plus riches, selon les rites de l’Église. Des circonstances, il faut le souligner, aux antipodes de ce qui s’observera en Amérique du Nord, dans le cas alors de colons protestants dans leur quasi totalité – à l’exception du Québec – à partir de la fin du XVIe siècle.

Les réunions à Valladolid se tiendront à deux reprises sur un mois, en 1550 puis en 1551, mais la plupart des textes dont nous disposons ne sont pas des retranscriptions des débats : ce sont des correspondances entre les parties impliquées : Juan Gines de Sepulveda, Bartolomé de Las Casas, et les membres de la commission.

Las Casas avait d’abord été lui-même un encomendero, un colon esclavagiste : il a dirigé des plantations où se trouvaient à l’origine des esclaves amérindiens, plantations dans lesquelles, réagissant aux commandements de l’Église de rendre leur liberté aux autochtones asservis, il avait remplacé de sa propre autorité la main-d’œuvre d’esclaves amérindiens qu’il cessait d’exploiter, par d’autres : des Noirs importés d’Afrique. Il y aura là un grand regret dans sa vie, il en parlera plus tard. La plupart des encomenderos n’étaient pas aussi attentifs que Las Casas aux instructions venues de la mère patrie ou du Vatican. En 1511 déjà, à Saint-Domingue, le dominicain Antonio de Montesinos, qui exerça une influence décisive sur Las Casas, refusait les sacrements et menaçait d’excommunication ceux d’entre eux qu’il jugeait indignes. Voici son fameux sermon :

« Je suis la voix de Celui qui crie dans le désert de cette île et c’est pour cela qu’il faut que vous m’écoutiez avec attention Cette voix est la plus neuve que vous ayez jamais entendue, la plus âpre et la plus dure. Cette voix vous dit que vous êtes tous en état de péché mortel ; dans le péché vous vivez et vous mourrez à cause de la cruauté et la tyrannie dont vous accablez cette race innocente.

Dites-moi, quel droit et quelle justice vous autorisent à maintenir les Indiens dans une aussi affreuse servitude ? Au nom de quelle autorité avez-vous engagé de telles détestables guerres contre ces peuples qui vivaient dans leurs terres d’une manière douce et pacifique, où un nombre considérable d’entre eux ont été détruits par vous et sont morts d’une manière encore jamais vue tant elle est atroce ? Comment les maintenez-vous opprimés et accablés, sans leur donner à manger, sans les soigner dans leurs maladies qui leur viennent de travaux excessifs dont vous les accablez et dont ils meurent ? Pour parler plus exactement, vous les tuez pour obtenir chaque jour un peu plus d’or.

Et quel soin prenez-vous de les instruire de notre religion pour qu’ils connaissent Dieu notre créateur, pour qu’ils soient baptisés, qu’ils entendent la Messe, qu’ils observent les dimanches et autres obligations ?

Ne sont-ils pas des hommes ? Ne sont-ils pas des êtres humains ? Ne devez-vous pas les aimer comme vous-mêmes ?

Soyez certains qu’en agissant ainsi, vous ne pouvez pas plus vous sauver que les Maures et les Turcs qui refusent la foi en Jésus-Christ. »

La réflexion de Las Casas le conduisit à abandonner ce rôle de planteur et il prit du recul pendant plusieurs années. Charles Quint lui offrit alors l’accès à de vastes terres au Vénézuéla sur lesquelles il pourrait mettre en œuvre la politique qu’il prônait désormais envers les Amérindiens : non plus le recours à la force, mais le pouvoir de la conviction et la conversion par l’exemple. Las Casas est thomiste. Suivant la ligne tracée par Thomas d’Aquin, il lit dans la société humaine un donné de la nature. Il ne s’agit pas d’un acquis culturel, c’est-à-dire du fruit des délibérations des hommes, mais d’un don de Dieu, si bien que toutes les sociétés sont d’égale dignité et une société de Païens n’est pas moins légitime qu’une société de Chrétiens et il est inique de tenter de convertir ses membres par la force. La propagation de la foi doit s’y faire de manière évangélique, à savoir par la vertu de l’exemple.

Face à Las Casas, se dresse Sepulveda, un philosophe aristotélicien qui trouve dans les textes de son mentor, non pas une justification de l’esclavage, absente en effet des textes du Stagirite, mais la description et l’explication qu’on y trouve de la société esclavagiste de la Grèce antique, représentée comme un ensemble fonctionnel d’institutions : un modèle légitime de société humaine. Sepulveda considère que l’esclavage, l’obéissance aux ordres donnés, est le statut qui convient à un peuple qui, livré à lui-même, commet, comme on peut l’observer, des abominations sans nom. Sepulveda trouve argument dans les atrocités commises, en particulier la pratique ininterrompue du sacrifice humain, pour laquelle les populations qu’asservit brutalement la société dominante du moment constituent une source inépuisable de victimes, mais aussi leur anthropophagie, ainsi que leur pratique de l’inceste dans l’acception européenne du terme : inceste fraternel et sororal dans le cadre des familles princières au Mexique, « promiscuité incestueuse » si l’on veut, dans la mise en commun des femmes entre frères, une difficulté que rencontreront plus tard les Jésuites dans le cas des Guaranis du Paraguay, qu’ils résoudront par l’interdiction de la « maison longue », l’habitation collective d’une fratrie.

Las Casas répond à Sepulveda en soulignant que la civilisation espagnole quant à elle, n’est pas moins brutale : « On ne trouve dans les coutumes des Indiens de plus grande cruauté que celle que nous avions nous-même dans les civilisations du vieux monde ». Très diplomatiquement, il puise ses exemples dans le passé et dit « autrefois » : « Autrefois, nous manifestions une cruauté semblable », mettant en avant par exemple les combats de gladiateurs de la Rome antique. Il tire argument par ailleurs de l’architecture monumentale des Aztèques comme une preuve de leur civilisation.

Si les deux points de vue en présence diffèrent, et même si leurs positions sont considérées comme diamétralement opposées, les deux parties s’accordent sur le fait que les envahisseurs n’ont pas seulement des droits à exercer sur les Amérindiens mais aussi des devoirs envers eux, et tout particulièrement, dans le contexte de l’époque et de la question à laquelle il s’agit de répondre, il n’existe aucune contestation entre eux deux quant au devoir de convertir : c’est là la dimension à proprement parler « catholique » du cadre même du débat. Leur différend se situe dans leurs recommandations respectives des méthodes auxquelles recourir : colonisation pacifique et vie exemplaire pour Las Casas et, pour Sepulveda, colonisation institutionnelle fondée sur la contrainte, vu les traits brutaux de la culture même des populations pré-colombiennes.

Rappelons-le : deux contextes extrêmement brutaux de part et d’autre, au point que Las Casas, en fin de vie, écrira un petit livre consacré uniquement aux atrocités commises par les conquistadors, un petit livre auquel ira s’abreuver systématiquement la propagande contre l’Espagne, par ses rivales : les Pays-Bas, la France et l’Angleterre, sans que cela signifie pour autant que ces nations ne se rendront pas elles aussi coupables des mêmes crimes dans les territoires qu’elles annexeront dans leur entreprise coloniale. Surveillance mutuelle donc des nations européennes vis-à-vis d’exactions éventuelles commises par les autres, dans une perspective diplomatique de politique étrangère.

La controverse s’achève officiellement en 1551 quand Charles Quint, sur les recommandations de la commission, officialise la position défendue par Las Casas. Ce sera donc par l’invocation des Évangiles et par l’exemple, que la conversion devra se poursuivre et non à la pointe de l’épée.

Une victoire qui n’aura cependant pas immédiatement de conséquences énormes sur le terrain, pas davantage que les bulles pontificales n’en avaient eues avant elle. Les encomenderos ne respecteront que mollement les injonctions venant de la mère patrie. Les guerres entre tribus amérindiennes se poursuivront malgré la présence des missionnaires et d’un faible contingent militaire. Les bandeirantes de Sao Paulo organiseront des razzias, alimentant les encomenderos en prisonniers, qui seront sur les plantations, autant d’esclaves de fait. Etc.

Un an après que la controverse fut close, en 1552, Las Casas entreprit de rédiger sa Brevísima relación de la destrucción de las Indias, la très brève relation de la destruction des Indes, qui sera donc son témoignage sur les exactions, sur les atrocités, de la colonisation de la Nouvelles Espagne par les Espagnols.

Quand, à partir de la fin du même siècle, des missions seront fondées au Paraguay, appelées « Réductions », ce sera dans la lignée exacte des propositions de Las Casas.

Ce sera essentiellement Las Casas qui obtiendra, grâce à son vibrant plaidoyer en faveur des populations locales, que la question de l’esclavage soit une fois pour toutes close en Amérique centrale et du sud : il n’y aura pas d’esclaves autochtones, les Amérindiens seront considérés comme des citoyens à part entière et, conséquence inattendue, du fait que l’Église ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si les Africains pouvaient être eux réduits ou non en esclavage, les autorités espagnoles et portugaises considèreront que la décision en faveur de la position de Las Casas ouvre du coup la possibilité d’une exploitation systématique des populations africaines pour y puiser le stock d’esclaves qu’exigent les plantations du Nouveau Monde. C’est Las Casas qui sera en quelque sorte le responsable d’une accélération de l’esclavage des Africains dans la mesure où les autorités à la fois civiles et ecclésiastiques, en décourageant l’asservissement des Amérindiens, encourageront indirectement les planteurs à se tourner, en manière de remplacement, vers la traite des Noirs africains, une situation dans laquelle Las Casas s’était trouvé lui-même à l’époque où il était encomendero. Dans sa correspondance, à la fin de sa vie, il se fera l’amer reproche d’avoir été indirectement la cause d’un asservissement aggravé des Africains.

Le souci sincère de Bartolomé de Las Casas d’épargner les Amérindiens, les aura préservés du sort plus tragique encore de leurs frères et sœurs d’Amérique du Nord dans le cadre d’une colonisation essentiellement anglaise au départ, faite de spoliation et de génocide, sans métissage aucun.

Vous êtes en faveur du suffrage censitaire : certains humains sont plus humains que les autres, tandis que je me prononce moi pour le suffrage universel : tout humain est digne représentant de l’humanité … même un Espagnol !

Vous êtes en faveur du suffrage censitaire : certains humains sont plus humains que les autres, tandis que je me prononce moi pour le suffrage universel : tout humain est digne représentant de l’humanité … même un Espagnol !

Laisser un commentaire