Ouvert aux commentaires.

L’actualité pesante du cadavre, qu’exprime l’odeur qui s’en dégage, devient d’ailleurs le point central de nombreux problèmes dont le principal reste bien celui dont nous parle Ionesco : comment s’en débarrasser. Louis-Vincent Thomas *

Les pics de mortalité génèrent ordinairement des encombrements dans le système des funérailles, qu’il s’agisse de crémations ou d’inhumations. Sans aller jusqu’à parler d’une économie à flux tendus, les acteurs public ou privés concernés ont des volumes de services adaptés à un taux de mortalité moyen, hors crises. L’urgence à faire rapidement « quelque chose » du corps du défunt est la conséquence des processus de décomposition qui interviennent environ 48 heures après le décès. Pour parler de façon non politiquement correcte, un cadavre ça ne sent pas bon et ce n’est pas beau à voir. Les survivants des tranchées de 14-18 en gardaient un très mauvais souvenir et un célèbre fabricant d’alcool de menthe (imbiber le mouchoir de quelques gouttes pour contrer les mauvaises odeurs) a fait son beurre en vendant aux poilus son produit conditionné en petits flacons plats de poche. Après la mort donc, le temps est compté. Les riches sociétés occidentales disposent néanmoins d’une parade, la conservation par le froid (en mettant de côté la chimie, les thanatopracteurs étant tout aussi débordés). Symétrique du confinement des vivants qui a pour but d’étaler dans le temps les soins hospitaliers, le stockage des morts en frigo (comme lors de la canicule de 2003) permet de différer les funérailles.

A défaut de pouvoir conserver les corps plus longtemps que d’ordinaire, bien des sociétés sont contraintes d’accélérer la mise en terre. Aussi les médias ont relayé des images de ce qu’ils nomment des « fosses communes ». Nous avons pu voir ainsi des images satellites de cimetières iraniens avec de supposées longues fosses creusées à la pelle mécanique, des photographies aériennes d’un cimetière à Manaus (Brésil) présentant la même chose, et plus spectaculaire encore une vidéo prise d’un drone du cimetière de l’Ile de Hart à New-York.

Capture d’écran d’une vidéo présentant les inhumations sur Hart Island (New-York Post 9 avril 2020).

Capture d’écran d’une vidéo présentant les inhumations sur Hart Island (New-York Post 9 avril 2020).

Le ressenti d’une bonne ou d’une mauvaise gestion des défunts est un point sensible pour toute les sociétés humaines. Certains médias utilisent ces images pour illustrer la réalité de la mort de masse avec en arrière-pensées : « regardez, ils nous mentent avec leurs chiffres officiels » ou « regardez comme ils traitent mal leurs défunts dans ces pays-là ». Mais le terme galvaudé de « fosses communes » témoigne mal de réalités plus complexes qui ne sont pas liées qu’à la surmortalité.

« Fosse commune », définition

Dans les sociétés occidentales depuis presque deux mille ans la sépulture idéale, celle qu’on souhaite pour soi ou pour ses proches est individuelle. Une fosse, un corps, telle est la norme avec quelques exceptions. Par exemple, la mort simultanée d’un couple peut engendrer une inhumation commune. Avec le développement des sépultures maçonnées au XIXe siècle se sont multipliés les caveaux familiaux, espaces vides où on dépose les cercueils les uns après les autres. Dans les cimetières urbains surpeuplés, la réutilisation de tombes était fréquente, les ossements du défunt précédant étant repoussés sur le côté pour faire place au nouvel occupant. Le fait de déposer plusieurs corps simultanément dans un seul creusement (aux dimensions appropriées) est dénommé par les spécialistes de l’archéologie funéraire, sépulture multiple (par opposition avec la sépulture simple/individuelle). Au sein de cette catégorie se distinguent :

– des creusements où les corps sont empilés sans ordre apparent, comme jetés dans le trou (et là, la qualification de sépulture pose question). Il s’agit de ce que les médias appellent le plus souvent « charniers ».

– des sépultures où les corps sont empilés de façon organisée, souvent tête-bêche de façon à optimiser l’espace disponible (la sépulture à la mode sardines en boite).

– des sépultures où les corps ne sont pas empilés, mais déposés côte-à-côte.

A chacun de ces modes opératoires correspond une attention plus ou moins graduée envers les défunts par rapport à la norme de la sépulture individuelle. Mais quel que soit le modèle, finir à « la fosse commune » est synonyme pour nous de drame mais aussi d’infériorité économique et sociale.

« Fosse commune » et gestion de la mort de masse

Les sépultures multiples sont associées à des épisodes de surmortalité (épidémies, guerres, catastrophes naturelles ou industrielles). L’urgence à inhumer beaucoup de personnes en un temps court explique le choix de réaliser une grande fosse, plutôt que des dizaines de petites. Il s’agit d’une économie de temps de travail, d’une rationalisation de la gestion des déblais (le décompactage des terres induit un « foisonnement » de 10 à 30% du volume) et d’une économie de surface au sein de l’espace clôt du cimetière (nous y reviendrons). Si l’inhumation de plusieurs corps dans une seule fosse est mal perçue c’est aussi parce qu’elle dilue l’individu dans la masse et qu’elle touche à la question de l’anonymisation des défunts, dommageable au travail de deuil. Dans les cas de certaines catastrophes, l’identification des morts peut être impossible à réaliser. Ainsi, parmi le millier de victimes de l’accident des mines de charbon de Courrières en 1906, 272 corps carbonisés n’ont pu être identifiés. Ils ont été enterrés dans une sépulture multiple, néanmoins surmontée d’un monument commémoratif doté d’une liste nominative.

Photographie de la fosse commune des victimes de la catastrophe de Courrières (carte postale)

Photographie de la fosse commune des victimes de la catastrophe de Courrières (carte postale)

La guerre de 1914-1918 inaugure pour le XXe siècle de nouvelles pratiques de gestion de la mort de masse. Si dans un premier temps avec les énormes hécatombes d’août 14 l’utilisation de la sépulture multiple est fréquente, les usages du terrain ainsi que la législation évoluent dans le sens de la sépulture individuelle, qui est de surcroit inscrite dans la loi à partir de 1915 pour les soldats morts pour la France. Néanmoins, lors des pics de mortalités consécutifs aux grandes offensives (Verdun, Chemin des Dames), de grandes fosses longitudinales sont creusées et les corps déposés alignés bien serrés, avec ou sans cercueils. Pour autant, et dans la mesure du possible, l’identité des défunts est recherchée et une croix de bois plantée au-dessus de chaque corps une fois la fosse rebouchée. Il s’agit bien-sûr du cadre général brossé à grand traits et un spécialiste de la période serait en mesure d’objecter avec à l’appui quantités d’exceptions locales.

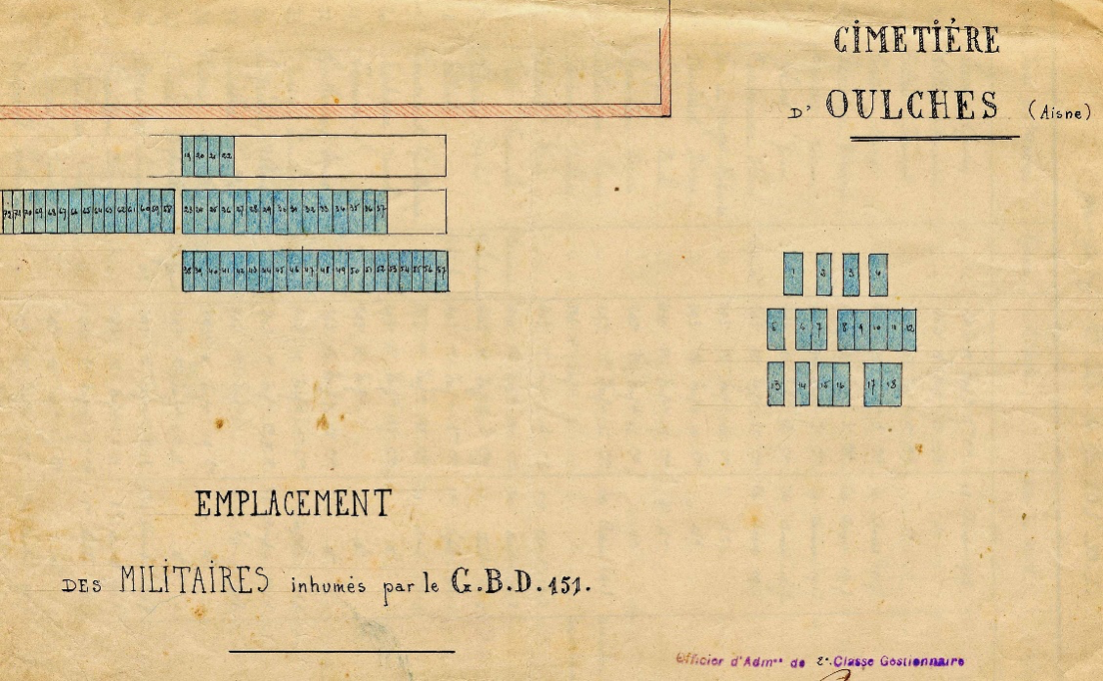

Plan de « fosses communes » en cours d’utilisation lors de la bataille du Chemin des Dames en 1917. Les numéros renvoient à un registre d’inhumation où sont notées les identités des défunts (Archives de l’ONAC).

Plan de « fosses communes » en cours d’utilisation lors de la bataille du Chemin des Dames en 1917. Les numéros renvoient à un registre d’inhumation où sont notées les identités des défunts (Archives de l’ONAC).

La « fosse commune » étant communément considérée comme dégradante, les corps des soldats qui y reposaient ont été exhumés après-guerre pour être réinhumés dans de vastes nécropoles aux sépultures individuelles correctement espacées entre elles ou en ossuaires. Ces opérations ont été réalisées aux frais de l’Etat, sans incidence pour le portefeuille des familles les plus modestes. Eh oui, mesdames et messieurs, les obsèques ont un coût, ce qui nous amène à revisiter la « fosse commune » non pas en terme de mort de masse mais en celui de mort des pauvres.

« Fosse commune », espace, temps, argent

Les morts (entiers ou réduits à l’état de cendres) sont communément déposés dans des espaces dédiés appelés cimetières, qui sont clos, plus ou moins insérés dans le tissus urbain ou villageois et sous compétence communale. Une réglementation stricte (ou l’expansion urbaine) en gèle la superficie pour des décennies et la question des places disponibles est une préoccupation que les maires connaissent bien. Les places (concessions) n’étant pas gratuites, une sélection par l’argent s’opère, les prix variant énormément selon la durée et les lieux (de 25 à 776 € pour une durée moyenne de moins de 25 ans et de 100 à 2253 € pour une durée moyenne de plus de 25 ans).

À cet espace contraint s’ajoute l’obligation pour les municipalités de prendre en charge à leurs frais l’inhumation des « indigents » pour une durée minimale de cinq ans, mobilisant ainsi un espace de concessions. Aussi, depuis la grande explosion démographique du XIXe siècle, les cimetières urbains disposent d’un espace consacré à l’inhumation de courte durée des très pauvres ou des anonymes. Plus que des fosses que l’on bouche au fur et à mesure de l’arrivée des défunts, il s’agit de zones spécifiques où la rotation des corps s’effectue rapidement. Les terminologies employées entrainent la confusion, celle de « fosse commune » perdurant pour désigner une division de sépultures individuelles temporaires en pleine terre. « Commune » se réfère plus dans ce cas au statut commun/communal de la zone qu’à l’inhumation simultanée de plusieurs corps. Depuis 1991, le terme de « carré des indigents » est remplacé par « division à caveaux de terrain commun ». Ces lieux sont destinés à accueillir (toujours pour une durée minimale de cinq ans) les personnes démunies, les sans-domiciles-fixes, les individus décédés anonymement ou dont les familles n’ont pas réclamé la dépouille.

En région parisienne, les défunts inconnus ou sans ressources pris en charge par la collectivité sont regroupés au cimetière de Thiais, lui-même considéré dans son ensemble comme un cimetière de pauvres par rapport aux prestigieux Père Lachaise et Montparnasse. Les gueux peuvent bien aller pourrir en banlieue. L’ancien « carré des indigents » a été rebaptisé « espace de la fraternité » comme si les mots suffisaient à pallier les manquements de la République durant leur vivant. Les morts y sont inhumés en caveaux maçonnés, ce qui simplifie l’extraction des restes au bout de cinq ans. Même si l’identité du défunt est connue, aucun nom n’est inscrit sur la dalle recouvrant le caveau. Ces sépultures en béton étanche sont équipées d’un système d’introduction d’air et d’évacuation. L’apport d’oxygène accélère la décomposition du corps et les gaz sont filtrés par un système épurateur.

Ce choix de la rotation accélérée en sépultures individuelles s’oppose à celui de la ville de New-York qui privilégie l’entassement au sein de l’espace funéraire. L’Ile d’Hart, au nord du Bronx a été désignée en 1869 comme lieu d’inhumation des démunis. Le mode opératoire est celui de sépultures multiples à empilement des corps. La moyenne journalière de vingt-quatre arrivants à inhumer explique la perpétuation du vieux système de la fosse ouverte que l’on comble au fur et à mesure. Les vidéos récemment mises en ligne nous montrent une tranchée d’environ quatre mètres de large permettant d’y déposer deux rangs de cercueils parallèles en trois couches superposées. Empilement et absence de signalétique de surface pousse à son extrême l’anonymisation des défunts, ce qui constitue une situation qui n’a pas grand-chose à voir avec le cimetière de Manaus, médiatisé récemment, où les fosses une fois rebouchées sont surmontées d’aménagements de tombes individuelles correspondants à chaque défunt.

Inhumations dans un cimetière de Manaus le 22 avril 2020 (AFP)

Inhumations dans un cimetière de Manaus le 22 avril 2020 (AFP)

Les médias nous servent donc de la « fosse commune » à toutes les sauces pour faire frémir dans les foyers, sans recul historique et sans analyses, confondant l’empilement anonyme des corps et les solutions techniques commandées par l’urgence, confondant la mort de masse et la mort des pauvres. La popularité grandissante de la crémation au sein des sociétés occidentales va sans doute modifier nos pratiques quant à la destination finale des restes humains. Reste à savoir si elle va rester libre ou être imposée aux démunis.

* Louis-Vincent Thomas, Anthropologie de la mort, Payot, Paris, 1975

Laisser un commentaire