Billet invité. P.J. : Vous connaissez mon intolérance vis-à-vis des traductions incorrectes de l’anglais en français et réciproquement : « poncif » ne se traduit pas par « pattern », il aurait fallu écrire « pouncing pattern », « pattern » seul ne peut faire l’affaire, qui signifie « motif », « configuration », « patron » comme en confection.

Les sujets de ces petites causeries ne sont pas toujours prémédités. Loin s’en faut ! Le plus souvent même, ils tombent du ciel et nous arrivent à l’improviste sans crier gare. D’où le caractère décousu de nos errances. Cette fois, c’est un très minuscule événement (et c’est déjà trop dire) qui nous tient lieu de… provocation à nous colleter avec l’art chinois (terme à prendre avec des baguettes, et même des pincettes, comme on le verra). En effet, depuis que M. Paul Jorion a l’indulgence (la faiblesse ?) d’accueillir nos propos, il n’a jamais usé de son légitime droit de regard pour les modifier. Or, la dernière fois, à propos des arbres, Anastasie, avec ses grands ciseaux, nous a sucré… un mot. Nous en avons bien entendu souri, mais une perche nous était ainsi opportunément tendue : défendre notre mot pour le rétablir dans ses droits et le réintégrer en fanfare ! (Ne serait-il pas grand temps d’inventer le point d’ironie ?…)

Voici les attendus de « l’Affaire » : nous évoquions, à propos de la peinture chinoise de paysage, le traitement très codifié des arbres (entre autres éléments picturaux) et avions parlé à ce sujet de « poncifs ». Comme nous ne faisions pas entièrement confiance à ce terme (la langue française est d’abord littéraire et n’a de véritable familiarité qu’avec les clichés et poncifs de plume), nous avions jugé utile la redondance du terme synonyme anglais de « pattern » auquel les ouvrages de « design » ont traditionnellement recours pour nommer toutes les sortes de motifs stéréotypés genre papier peint, décors d’assiettes de porcelaine ou de faïence, tissus imprimés… etc. Bref, cet intrus anglais, que nous avions essayé de faire entrer en fraude, est passé à la trappe ! Nous ne reviendrions évidemment pas là-dessus si nous n’y trouvions à bon compte le sujet d’une nouvelle petite dissertation. Nous comprenons parfaitement que puisse être jugé chez nous choquant et, à tout le moins, inapproprié de parler d’Art (en majesté et majuscule) en termes de « patron de couturière » ou de « motif décoratif » indéfiniment reproductible (du genre décalcomanie) qui sont les sens du mot « pattern ». C’est pourtant bel et bien ce à quoi on a toujours plus ou moins affaire en Chine.

Ces stéréotypes (assumés comme tels) constituent pourrait-on dire la grammaire élémentaire de l’expression esthétique chinoise, qu’il s’agisse de peinture, de poésie ou de théâtre. Faire ce constat n’est pas, loin de là, dévaloriser les productions chinoises, mais avertir que, dans ces domaines, les passerelles entre la Chine et nous sont rares et branlantes et que nos critères habituels se voient démonétisés d’emblée.

Dans son ouvrage Vie et mort de l’image. Histoire du regard occidental, Régis Debray attire magistralement notre attention sur la spécificité limitée à une petite province de la planète de cette notion d’Art dont nous nous gargarisons en la croyant (de bonne foi, hélas !) universelle. En Chinois, le même mot « yi » qu’on traduit par « art » désigne aussi le talent, les humanités, ainsi que la conformité aux normes, règles et modèles. En somme ni plus ni moins que les aptitudes qui résultent de l’éducation de tout jeune homme bien né. La « catégorie art » n’a qu’une existence diffuse et ne va guère au-delà de l’exercice et la savouration d’une culture accomplie : « l’art n’étant pas une fonction différenciée de l’activité sociale, on ne ressentait pas le besoin de conserver « les œuvres d’art » et les copies avaient la même valeur que les originaux » (R. Debray).

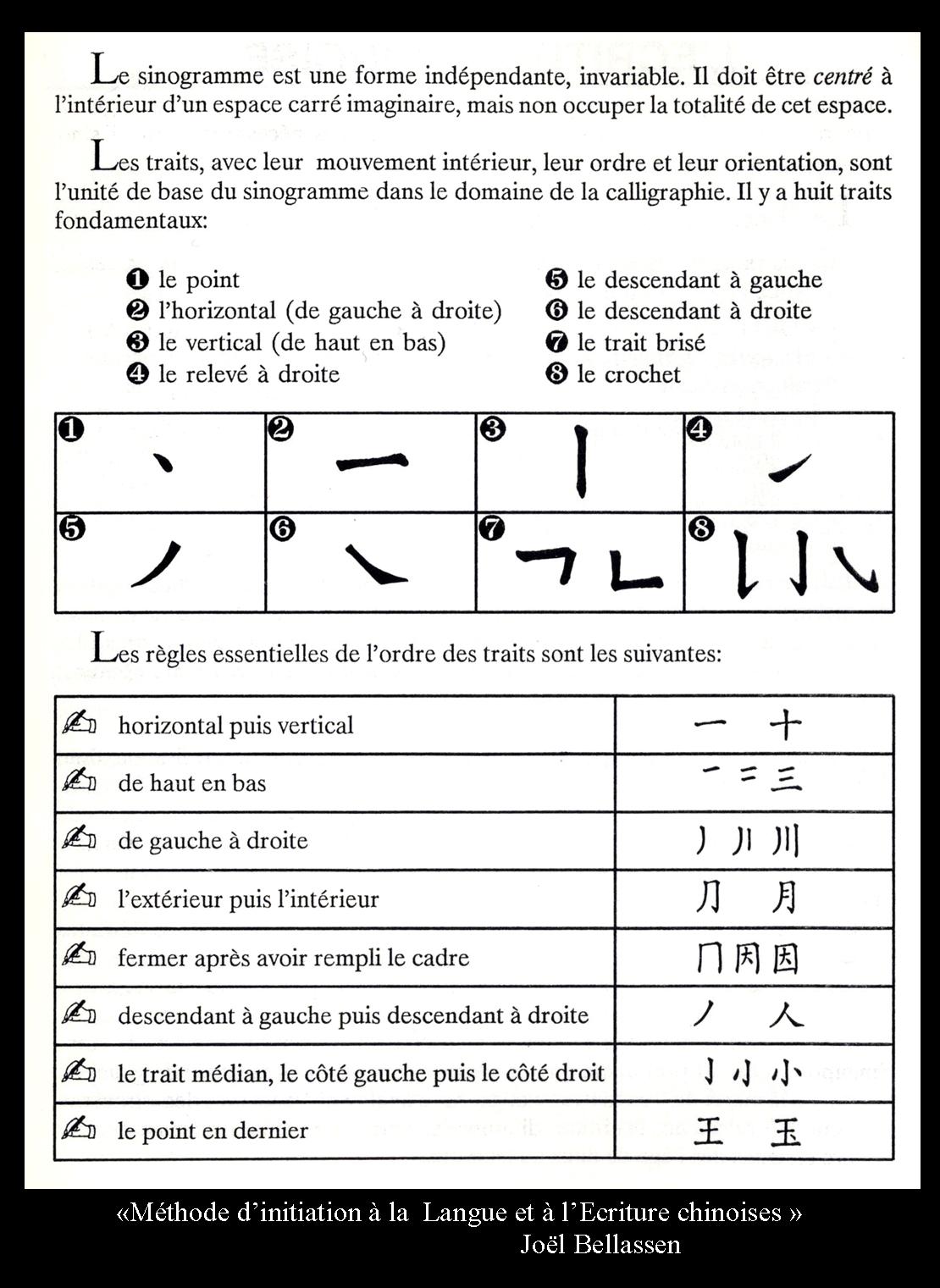

Si nous approfondissons un peu l’exemple de la peinture chinoise la plus répandue, celle du lavis d’encre, la chose nous saute aux yeux : même outil (le pinceau), mêmes matériaux (soie/papier et encre), la peinture, fille de la calligraphie, « demeure dans sa dépendance » (Claude Larre Les Chinois). L’écriture chinoise est à base de traits qui se tracent d’une façon codifiée invariable, les enchaînements entre les traits (de haut en bas et de gauche à droite) obéissent à de strictes règles de tracé apprises dès l’enfance et le sinogramme (qui peut se composer de un à une vingtaine de traits) doit, une fois tracé, impérativement occuper un espace identique à celui de tous ses voisins : c’est dire la rigueur de l’apprentissage et la discipline très tôt inculquée imposant de prendre en compte la dimension spatiale du support et la conformité du maniement du pinceau à des canons préétablis très impérieux.

La peinture de bambous, sous-genre particulièrement fécond et ressassé (mais en écrivant ce mot, nous laissons transparaître le jugement de valeur dépréciatif auquel nous avons du mal à échapper) de la peinture classique, est la plus belle illustration de la consanguinité entre l’écriture et la peinture. C’est sans doute celle devant laquelle nous devons accepter au plus haut degré un rôle de béotiens : toujours affamés, par conditionnement culturel, de surprises, de nouveauté et d’originalité, nous nous résolvons en effet assez mal à accepter la répétition à l’infini, depuis des siècles, des mêmes branches et des mêmes feuilles. Sauf qu’il n’y a pas, parmi elles, deux « rendus » parfaitement identiques, même quand il s’agit de copies et de copies de copies, dans la mesure où ce dont il convient de juger (et nous sommes à l’évidence mal équipés pour cela) relève de l’invisible : la qualité du souffle (qi) qui en irrigue le tracé, ledit qi étant en la circonstance celui de l’exécutant ne faisant (idéalement) plus qu’un avec celui du Tao. Certains, sans s’en lasser (chose à nos yeux vite blasés quasi inconcevable) ont peint des bambous et rien que des bambous toute leur vie. En quelques coups de pinceau, d’un seul jet et sans repentir. Et sans concessions au « réel » (« Sait-on que, sur cent mille peintures de bambous, il n’y en a pas cent qui soient vêtues de vert. » Cl. Larre). On voit par ce genre d’exemple qu’on sort du domaine que nous appelons « la peinture ». L’emploi du pinceau n’est dans ce cas qu’une des possibilités dans la gamme des moyens de parvenir à une ascèse et à l’épuration la plus extrême du flux vital en soi. Gymnastique d’immortalité en quelque sorte ! La peinture de bambous n’est autre que « la peinture ramenée à ses mouvements essentiels, au déploiement de son énergie vitale« . (Cl. Larre).

La peinture de paysage, en apparence plus anecdotique, n’offre pas beaucoup plus de prise à notre jugement occidental. Nous renvoyons sur ce thème tout lecteur curieux d’esthétique chinoise à l’ouvrage décisif de François Jullien : La grande image n’a pas de forme. Ou du non-objet par la peinture que nous aimerions avoir le droit et le loisir de citer ici in extenso ! Montagne et eau, le binôme de base + facultativement arbre(s) + plus facultativement encore chaumière(s) et, parfois, à chercher à la loupe, homme(s), voilà l’ensemble des invariants du genre : autrement dit les lieux communs, l’arsenal des thèmes de pure convention, les fameux « patterns » dont dispose le peintre qui, il importe de s’en souvenir, n’est jamais autre qu’« un lettré dont la vocation première est d’écrire » (F. Jullien). La comparaison avec notre propre conception de l’art pictural est condamnée à ne pas fonctionner et à ne rien produire de vraiment fécond. En témoigne la courageuse tentative qui a été faite avec le livre À quoi pensent les Chinois en regardant Mona Lisa (de Christine Cayrol et Wu Hongmiao), dont le propos s’annonçait aussi alléchant que le titre, mais qui s’est vite fourvoyée dans une impasse où les deux conceptions sont restées posées bord à bord et n’ont pu que confirmer une fois de plus le postulat d’Euclide ! Pendant largement plus d’un millénaire, le souci de l’invention et du renouvellement n’a pas pointé son nez sous le pinceau des esthètes chinois. « Non, là encore, que la peinture chinoise soit si sage et conformiste, ou manque d’une certaine inventivité, mais elle est viscéralement attachée, comme la civilisation à laquelle elle appartient à célébrer l’héritage et la filiation; elle qui n’a cessé de magnifier l’origine de son pouvoir comme un mystère, n’a pas de doute sur sa vocation, ni ne songe à y voir une énigme : elle ne se tient donc pas sommée de trouver de nouvelles solutions, renversant les précédentes, pour atteindre et « piéger » le vrai. » (F. Jullien). Les « patterns » font donc parfaitement l’affaire dans la mesure où « aucune peinture de paysage ne saurait s’affranchir de la rectitude morale que manifeste la Terre sous le Ciel » (Cl. Larre) et où leur fonctionnement en tant que conventions et figures imposées, loin d’être une contrainte, permet à l’intention personnelle de l’exécutant (qui se confond avec son qi) de se déployer avec une dose bien plus grande de liberté. Paradoxal ? Pas tant que ça. Rappelons-nous la phrase bien connue d’A. Gide : « L’art naît de contrainte, vit de lutte et meurt de liberté » (nos propres musées pourraient souvent nous la remettre opportunément en mémoire !). Notre peinture occidentale n’a pas du tout ignoré le recours aux « patterns » : l’apprentissage de nos peintres dans les Académies n’a longtemps été autre chose que la progressive domestication par le crayon, le fusain et le pinceau d’un catalogue de sujets-types qui sont autant de poncifs/patterns et combien de toiles médiocres ne sont que la reprise laborieuse et stéréotypée des exercices d’école ! Certains genres picturaux européens, comme la « vanité » par exemple, se sont spécialisés dans la déclinaison voulue et assumée de « patterns » : sablier, tête de mort, collier de perles brisé, compotier de fruits blets, fleur en train de faner… Or ne nous semble-t-il pas que le pouvoir suggestif de ces « memento mori » tient précisément à la présence de ces poncifs familiers et que ces derniers constituent un canevas qui nous rend plus spontanée et plus intéressante l’appréciation de la « patte » du peintre ? Sans pouvoir ni vouloir ici approfondir une artificielle comparaison entre les deux conceptions de la peinture, notons seulement en passant que, si l’invention de la photographie a été vécue par la peinture occidentale comme un tsunami de force 10, la Chine n’en a jamais ressenti le moindre courant d’air tant l’idée même de « représentation » du réel (« la grande image n’a pas de forme« ) lui était foncièrement étrangère. Si l’on tenait vraiment mordicus à des comparaisons, nous serions enclins à préférer faire jouer un rapprochement avec la musique : si l’on prend le cas de notre gamme, on n’y dispose en tout et pour tout que de sept notes. Impossible d’en inventer de nouvelles. Au plus peut-on jouer avec les graves et les aiguës et les modifier à tour de rôle d’un demi-ton par le recours à des dièses et des bémols. À l’extrême rigueur on peut oser arpèges et accords audacieux… mais la mélodie naîtra toujours des combinaisons de ces sept mêmes notes (aussi bien « Savez-vous planter des choux ? » que le Requiem de Mozart !). La peinture chinoise de « montagne et eau » n’a, métaphoriquement, que ces sept notes mais sans la richesse de l’orchestre. Avec un seul instrument et une grande pauvreté de moyens (encre noire plus ou moins diluée), elle met toute son » âme » et sa raison d’être dans l’allure et le rythme les plus propres à aller à la rencontre de la « nature émotionnelle du paysage » : il y a des montagnes traitées à coups de pinceau-hache qui relèvent du staccato, d’autres, plus évaporées et lointaines par dessus les nuages, s’élèvent maestoso et certains plans d’eau paisible où trempent les feuilles d’un saule baignent dans l’adagio. Comparaison n’est pas raison, mais celle-ci peut avoir le mérite de nous faire prendre conscience qu’une stricte parcimonie dans les moyens et les recours n’est pas un obstacle à une infinie diversité des réalisations. L’apparente « pauvreté » de la peinture chinoise classique pourrait même receler des richesses que nous savons mal faire fructifier. François Cheng, évoquant notre Masaccio (1401-1428) dans l’Italie du Quattrocento le montre proclamant avec superbe : « Après nous autres, la peinture se jouera sur une scène de théâtre à la perspective impeccable ! » […] A force de se contempler et de s’exalter, son regard ainsi exercé n’avait de cesse qu’il ne transformât tout le reste en objet, plus exactement en objet de conquête. » F. Cheng ajoute : « Je ne crois pas avoir été autant de connivence avec les peintres chinois des Song et des Yuan que dans les musées de Florence et de Venise. […] Pas étonnant si, pour bon nombre de Chinois, un chef d’œuvre pictural qui unit la beauté ténue d’une feuille de bambou au vol sans fin de la grue, bien plus qu’un objet de délectation, est le seul lieu de la vraie vie, immédiatement habitable. » (Le dit de Tianyi)

Nous pourrions (mais cela nous emmènerait trop loin d’entrer dans le détail) faire un constat à peu près identique s’agissant de la poésie : là aussi, nous avons affaire à un tissu de clichés aussi savamment élaboré que le riche brocart d’un métier Jacquard. Il n’y a d’ailleurs pas plus de poètes que de peintres : seulement des esthètes qui excellent à saturer d’émotion et d’élan vital, au point de les réactiver sans cesse (en les « rebranchant » sans relâche sur le Tao), des figures purement conventionnelles. Les clichés poétiques sont à imaginer comme un jeu de cartes entre les mains du lettré : lames en nombre limité, mais offrant des combinaisons innombrables et se prêtant à mille tours de magie…

Jullien y insiste : l’art pictural et poétique chinois ne se conçoit pas hors du cadre de la civilisation qui le produit et le nourrit. Son addiction lourdement ancrée aux lieux communs et à tout l’éventail des « patterns » ne serait-elle pas particulièrement bien éclairée par l’existence et la permanence des rites ? L’anglais ne parle-t-il pas aussi de « patterns » dans le sens de « modes de comportement » ? Le rite nous semble toujours, à nous, gens d’Occident, un carcan qui corsète la vie sociale, l’emprisonne dans des faux-semblants et perpétue absurdement des usages périmés. Nous n’y voyons qu’entraves à l’individu, négation de la liberté et postures de pure convenance à fustiger et combattre. Notre pente naturelle nous pousse à nous scandaliser des rites qui ne produiraient qu’hypocrites, sournois et faux-culs en tout genre… Jamais nous n’envisageons, ne serait-ce qu’un instant, que le rite a aussi la capacité de fabriquer de la liberté. Comme les clichés/poncifs/ »patterns » de la peinture et la poésie en somme… Beau sujet de bac philo : Dans quelle mesure une contrainte consentie peut-elle engendrer de la liberté ?

Un Einstein au carré n’a jamais été rien d’autre qu’un cerveau sans sénécence qui vivrait suffisamment longtemps pour acquérir toutes…