Billet invité

Soit une terre des plus ingrates : manque de chaleur et de lumière, forte pluviosité, gelées précoces et tardives, reliefs tourmentés, sols acides et maigres. Tout pour plaire. D’autant plus qu’à quelques kilomètres de là, au nord comme au sud ou à l’ouest, les conditions sont, sans conteste, plus favorables à l’établissement des hommes. Par quels étranges ressorts depuis mille ans au moins se maintient ici une communauté humaine ?

Au début du second millénaire, ces terres ingrates furent remises en « propriété » à des cisterciens, des templiers et hospitaliers, pour services rendus à l’Église et ses Princes. À charge pour eux d’en retirer leur pitance. Une fois posé comme préambule que ces messieurs avaient tâche plus noble à accomplir que de travailler, restait à répondre à cette question : comment attirer ici, sur ces milliers d’hectares inhospitaliers, les forces de travail susceptibles d’être taxées et de nourrir ainsi cette intelligentsia.

Chaque heure de travail à quelques lieues de là procurait dix à vingt fois plus de récoltes. Qu’importe alors que celles-ci soient taxées de la moitié et que vous même soyez tenu en servage.

Alors fut « inventée » une forme d’« usement » des terres, qui finit par décider les hommes et les femmes à venir défricher cette région. Fruit, très probablement, d’une longue élaboration, il nous est connu par les pièces de différents procès qui au cours des siècles ont émaillé son maintien. Il relève en effet du droit oral et aucun document écrit ne le décrit précisément. (1)

Cet usement, nommé « quévaise », fut conçu comme une institution permettant le défrichement des bois et des landes en y attirant des « hôtes » nés sur d’autres terres.

Tout hôte qui se présentait recevait pour une durée illimitée, « un lieu pour s’héberger et faire son hostel et un journal de terre », pour la jouissance duquel il devait payer une rente annuelle. Tous payaient la même rente et tous avaient la même étendue de terre. Toute la terre autour de ces minuscules exploitations devait rester disponible pour l’installation de nouveaux venus. Sur ces terres disponibles, les habitants des villages avaient le droit, sans rien payer, de faire paître le bétail. Il leur était possible d’y récolter des céréales en pratiquant l’écobuage ; le propriétaire prélevant sur ces récoltes un certain nombre de gerbes. Les quévaises avec leur journal de terre enclose étaient groupées dans des villages, parsemés sur une étendue de terre sans clôture. Dans ce territoire indivis, il n’y avait pour aucun quévaisier de droit à une jouissance exclusive sur une parcelle quelconque. Il était interdit de tenir deux quévaises. Le droit de juveignerie s’appliquait comme dans beaucoup de terres nouvelles où les ainés ont avantages et facilités à se faire une vie indépendante. La concession était perpétuelle, sauf cas de déshérence. Le propriétaire disposait à nouveau de son bien si le quévaisier s’absentait un an et un jour. En contre-partie, celui-ci disposait du droit de déguerpir. Ce qui était loin d’être le cas alors de tous les tenanciers d’autres régimes qui subissaient de sévères restrictions de liberté. Les femmes n’étaient pas frappées d’incapacité à hériter d’une de ces tenues.

Les corvées acquittées ailleurs étaient ici considérées comme des emplois négociés et c’est au prix de travaux communs que les tenanciers, qui n’étaient pas soumis aux obligations du vassal, se dotaient d’installations au service de tous.

Il est permis de conclure alors que le quévaisier, tenancier non congéable, jouit, de plus, des droits de l’homme libre ; et cela est, à l’époque, une situation très enviable.

Ces usages se maintinrent durant au moins 600 ans, jusqu’en 1789. Non sans de nombreux aménagements qui donnèrent lieu à des procès nous permettant aujourd’hui de mieux les connaitre. À l’occasion de ces procès, les tenanciers, illettrés, faisaient montre d’une mémoire très précise et très ancienne de leurs droits – sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles – et de l’histoire de leur droits, mémoire nécessaire à la défense de leur statut.

En 1789, les tenanciers des quévaises, propriétaires jusqu’alors, sous condition d’y demeurer, des « édifices et superfices », deviennent, contre leurs propres attentes, propriétaires de la totalité de leurs quévaises, fonds, usufruit et nue propriété. Accompagnant la disparition des terres vaines et vagues qui leurs étaient attenantes, la quévaise rejoignait alors les archives de l’histoire.

Dans les années 1970, dans la région où elles étaient l’usement majoritaire encore 300 ans plus tôt, des historiens, des sociologues, des économistes, notaient l’existence d’un communisme agraire qualifié de « pré-marxiste » qui se traduisait par une adhésion aux idéaux égalitaires. Pour certains, le rejet très fort de toute manifestation ostentatoire de prestige empêchait le développement économique de la région en grevant les possibilités d’emprunter et d’agrandir sa propriété. La poursuite de la révolution verte et de l’exode rural, devait alors mettre fin à cette anomalie par la disparition des derniers reliquats de populations héritières de pratiques archaïques.

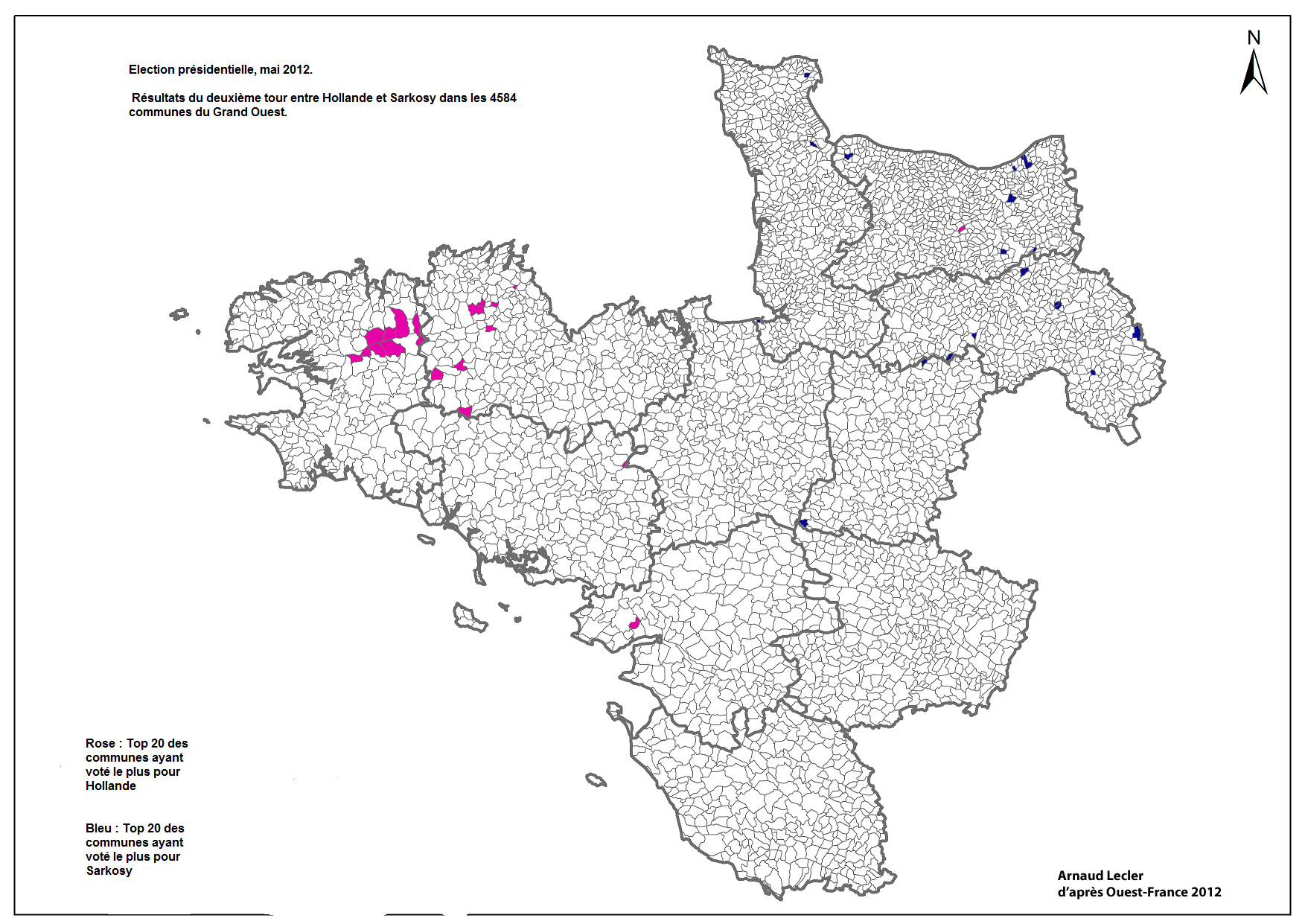

Qu’en est-il aujourd’hui ? Et que dire d’actuel sur cette histoire ? Mais tout d’abord, de quelle région parle-t-on ? Elle figure, peu ou prou, en rose sur la carte ci-dessous.

À ceci près que « la carte ci-dessous » est une carte de géographie électorale de 2012. Quelle pourrait être la raison d’y voir apparaitre l’implantation géographique d’une pratique définie 800 ans plus tôt ? Nous trouvons en rose à l’ouest sur cette carte, le cœur de la région quévaisière du 12ème siècle, les deux versants des monts d’Arrée où la quévaise était pratiquement l’unique mode de tenure. Ce sont ces communes, parmi les plus de 4500 du Grand Ouest, qui, 800 ans plus tard, ont, au deuxième tour des élections présidentielles de 2012, accordé le plus fort pourcentage de voix au candidat socialiste. Si – faisant fi de toute ironie – l’on accorde que c’est, à ce moment précis, le meilleur moyen de manifester son attachement à la justice sociale et à la lutte contre l’inégalité de statuts que concrétisait 800 ans plus tôt l’institution quévaisière, il y a ici dans le regard historique une forme de « persistance rétinienne » des plus inattendue.

En 1970, les habitants étaient majoritairement encore les héritiers biologiques des quévaisiers du début du millénaire et l’on pourrait gloser sur la transmission orale, voir « physiologique », des bonnes pratiques à travers les siècles. En 2012, alors que s’est achevé l’exode rural entamé un siècle plus tôt, les électeurs n’ont plus, dans leur grande majorité, le moindre lien généalogique avec leurs prédécesseurs. Une substitution de population s’est faite dans les 40 dernières années.

Une analyse de la persistance de ce « bastion communiste » chez des paysans à travers les époques invoque la présence d’un anti-cléricalisme très puissant hérité des quévaisiers. Cet anti-cléricalisme privant de « sacré » les populations, une forme de messianisme de gauche s’y substituerait (2).

Une autre analyse, issue de l’observation participative, me parait plus pertinente (3). Pour avoir habité quelques décennies dans cette société « quévaisière » du 20ème siècle, il me semble avoir été membre non pas d’une société qui n’aurait pas encore inventé l’accumulation, mais d’une société conçue pour qu’elle n’y apparaisse pas. Il y a peu encore, il en coûtait cher à celui qui manifestait ostensiblement sa richesse. « Construisant palais et roulant carrosse », il n’était jamais élu, jamais associé aux prises de décisions collectives, privé même de fréquenter certains bistrots ou, à tout le moins, de participer aux conversations de la majorité. Plus encore, c’est le moyen d’obtention de la richesse qui était l’objet de suspicions. (Trop riche pour être honnête !) Nul besoin d’édit ou d’arrêté pour cela, mais des usages adoptés spontanément par un groupement humain depuis des siècles et reconnus comme conditions d’une société « bonne ».

D’autres recherches encore (4) montrent que jusqu’en 1914 ces sociétés connaissent une croissance démographique faible et semblent alors avoir atteint, par une organisation interne très poussée de l’économie agro-pastorale, une forme de « climax » où les différenciations économiques sont très faibles. Peu ou pas, ici, de maîtres, de valets, grands ou petits, de domestiques ; mais une population importante de journaliers et cultivateurs possédant leurs « petites fermes » – « les sols vraiment arables ne couvrant qu’une superficie restreinte, il fallait bien que chacun disposât d’un lot, qui ne pouvait être que réduit » (4)- et libres, si nécessaire, de louer leur force de travail « où bon leur semble ». Sur une partie importante du territoire, si les biens communs avaient formellement disparu, non sans opposition, depuis le milieu du 19ème, les animaux continuaient à vaquer librement sans grande clôture.

Cette appréhension des choses semble confortée par de récentes recherches sur la « Révolution néolithique ». Partie d’Anatolie environ 7000 ans avant notre ère, la culture néolithique est parvenue le long de la vallée du Danube jusqu’à la façade Atlantique, à travers la vallée du Rhin et le bassin de la Seine. Des sociétés, qualifiées de « rubanées » d’après le décor en « ruban » de leur poterie, incarnèrent durant un millénaire (-5500 à -4500) la néolithisation de l’Europe tempérée qu’ils furent les premiers agriculteurs à avoir colonisée. La réussite de ces Rubanés, tant dans le millénaire qui fut le leur, que dans le large espace qui conserve leurs traces, est attribuée à « une structuration sociale égalitaire faisant jouer le potentiel de chacun [qui] constituait une garantie de réussite meilleure pour tous que ne l’aurait fait une répartition hiérarchique des savoirs et des qualités » (5)

Laissons d’autres talentueux conteurs, voir dans la société quévaisière l’aboutissement extrême-ouest de cette expansion néolithique commencée 7000 ans plus tôt à des milliers de kilomètres de là et voir ainsi dans ses héritiers contemporains des paysans du Danube. Si non è vero è bene trovato !

Mais, tout de même, les questions que se posent les archéologues au sujet des Rubanés sont les mêmes que celles que nous nous posons à propos des Quévaisiers, et tenter d’y répondre est un exercice d’une actualité brûlante :

« Au moyen de quelles règles sociales, représentations collectives et normes culturelles, les différenciations ont-elles été, et si durablement, contenues et contraintes au bénéfice du principe d’équivalence ou principe égalitaire ? » (5)

« Au moyen de quelles dynamiques les systèmes sociaux égalitaires ont-ils néanmoins donné à leurs composantes élémentaires et aux individus une liberté d’agir suffisante pour permettre aux sociétés de devenir, et non pas seulement de se maintenir ? »(5)

Dans la société rurale des monts d’Arrée telle qu’observée jusqu’en 1914, les biens appartenant à quelques uns ou inégalement répartis devaient être, et étaient, mis à la disposition de tous. Nous y trouvions les terres de la montagne gardées en « commune pâture », mais aussi certains bâtiments (fours, granges à fouler, aires à battre), quelques outils comme les grandes charrues et aussi l’eau pour toutes ses utilisations (alimentation, énergie, irrigation, abreuvement)

Selon la théorie économique libérale (6), cette société peu hiérarchisée et attachée à la propriété collective aurait du s’effondrer du fait de la surexploitation des biens communs. Or nous étions loin de cela en 1914, à la veille de ce qui fut la réelle cause de l’effondrement : la mobilisation brutale d’une grande partie des forces de production par des éléments extérieurs.

Hardin prétend que l’accès libre et gratuit aux biens de production ne peut mener qu’à une tragédie puisque ce qui est gratuit ne pouvant être pris en compte, chacun est amené à en négliger l’entretien et à le surexploiter. Or si l’accès aux communs est libre, il n’est pas gratuit : chacun sait très bien le prix qu’il paye pour y accéder. Bien que n’étant pas inscriptible dans un bilan comptable ce coût est parfaitement intégré dans le calcul économique que fait chacun des acteurs d’une telle communauté. C’est la volonté de s’affranchir de ce coût qui entraine la tragédie.

Les quévaisiers – et bien d’autres – tenaient ensemble les deux piliers de la société : des individus libres et égaux d’une part, et d’autre part une organisation attentive des activités concrètes par lesquelles les uns dépendent des autres et qui était garante de cette égalité et aussi de cette liberté.

Pendant des siècles la conviction collective que l’égalité est meilleure pour tous s’est transformée en norme sociale. Nous voyons aussi que les institutions dont les hommes se dotent et qui traduisent des rapports sociaux concrets, orientent très durablement leurs comportements.

Pourquoi appeler « Utopie » ce qui nous a déjà réussi ? Aurions-nous baissé les bras et accepté la « naturalisation » de l’inégalité et de la compétitivité ; naturalisation qui est une caractéristique des idéologies « féroces » ?

___________________

(1) Un monde rural en Bretagne au XVème siècle La quévaise. Jeanne Laurent. Ecole pratique des hautes études, 1972.

(2) Campagnes rouges de Bretagne. Ronan Le Coadic. Skol vreizh, 1991.

(3) Paysans, parents, partisans dans les Monts d’Arrée. Patrick Le Guirriec. Editions Beltan, 1988.

(4) Une société rurale dans la montagne d’Arrée au début du XXème siècle. Jean LeCrann Université de Bretagne Occidentale, 1970.

(5) Anick Coudart in La révolution néolithique dans le monde (sous la direction de Jean-Paul Demoule) CNRS Editions, 2010.

(6) The Tragedy of the Communs. Garett Hardin. Science, 1968

Le nucléaire est objectivement une technologie qui présente des problèmes spécifiques complexes dans le temps et des conséquences environnementales potentielles…