Billet invité.

L’idée de revenu universel trouve un écho grandissant dans le débat public, elle suppose que deux conditions soient remplies. La première est celle d’un consentement qui serait donné par une majorité de citoyens à la répartition de la valeur ajoutée sur une base ne reposant pas exclusivement sur le travail. La deuxième est celle de la possibilité et de la soutenabilité dans le temps d’une telle mesure. Si l’on ne peut se prononcer à la place des individus, il me semble intéressant de clarifier le débat sur la faisabilité d’une telle mesure ou les questions qu’elle soulève.

On peut réaliser chez soi quelques projections avec un simple tableur en prenant comme base les chiffres de la population active, ceux des personnes en âge de partir à la retraite et ceux en âge de faire des études. Les variables sont nombreuses[i] entre un revenu universel pour tous, par foyer, par tranche d’âge, en faisant varier le différentiel de revenu lié à l’incitation au travail. Apparemment, la valeur ajoutée générée (1 820 900 millions d’euros en France en 2012) permet de verser un revenu universel à l’ensemble des individus, indépendamment du travail, et de verser une incitation supplémentaire quand les individus font le choix de travailler. En retenant des hypothèses assez basses sur les montants distribués et un différentiel qui reste significatif pour inciter les individus à travailler, on peut créer un tel revenu en distribuant un montant compris entre 80 et 100 % de la valeur ajoutée, déduction faite du financement des dépenses de santé (11.8 % de la VA). Si l’on ajoute qu’il reste nécessaire de financer les infrastructures et un service public (éducation, justice, transport…), on doit collecter un impôt sur le revenu ou réduire les montants de l’allocation universelle, ce qui rend un tel projet finalement bien peu attractif.

Il est évident que tout ceci n’est que spéculations, la complexité d’une simulation réaliste dépasse les capacités d’un simple tableur. Il n’empêche que ces hypothèses simplificatrices donnent une première idée des résultats. Surtout ils soulignent la nécessité absolue de maintenir la valeur ajoutée à un niveau élevé, ce qui pose la question de la soutenabilité.

Premier élément de réponse, en l’état actuel, le travail des hommes reste une composante importante de la valeur ajoutée. La disparition progressive d’une partie de l’emploi en Occident n’implique pas pour autant que l’emploi tende vers le zéro absolu, je reviendrai sur ce point. Sans évolution rapide et radicale de l’automation, il serait illusoire de croire qu’un tel niveau de valeur ajoutée puisse se maintenir sans qu’une part de la population reste impliquée dans une activité productive (au sens large). Se pose donc la question de la prime au travail ou du différentiel à maintenir entre revenu universel et travail, certains emplois nécessitent une prime conséquente pour inciter les gens à les occuper[ii]. On est ici dans un dilemme : ou ce différentiel de revenu est bas, et il devient extrêmement difficile de maintenir la valeur ajoutée au niveau actuel, sans compter que nombre de services dont certains sont indispensables ne seraient plus assurés, ou ce différentiel est élevé, mais compte tenu des marges de manœuvre, il est alors probable que l’allocation universelle ne soit qu’un revenu minimum amélioré, ne laissant en réalité pas grand choix à la plupart des individus.

D’un point de vue technique, on peut imaginer que pour offrir le choix aux individus, une armée de robots et d’ordinateurs extrêmement évolués (que se passerait-il à la longue Mr Asimov?) réalise toutes les tâches nécessaires à notre survie et notre confort. Un tel monde est du domaine du possible, les connaissances techniques sont suffisantes, mais il est alors nécessaire de dégager des capacités de financement importantes, ce qui contraint d’autant la distribution du revenu universel.

Plus encore, une partie de la valeur ajoutée visible est réalisée sur la base d’un travail délocalisé et rémunéré à des niveaux de misère. Si l’on ne veut pas limiter notre vision à l’Occident, le partage de la valeur ajoutée nécessite une juste rémunération du travail, où qu’il soit fait. Le revenu universel, idée généreuse s’il en est, ne peut reposer sur un quasi-esclavage des pays du sud. Pour être tout à fait objectif, il est probable qu’une partie de la valeur ajoutée provenant de ce travail ne soit pas visible dans les statistiques officielles, évaporée en chemin dans un paradis fiscal quelconque. Il n’empêche que cette valeur ajoutée manquante n’est probablement pas suffisante pour financer un revenu universel dans les pays en pleine transition démographique qui servent de réservoirs de main-d’œuvre aux grandes entreprises occidentales.

De plus, une partie de cette valeur repose en partie sur l’hyper-capitalisme, c’est-à-dire qu’elle est en partie générée par l’industrie financière, pas des investissements massifs en marketing et en publicité et d’autres encore qui n’ont pas vraiment leur place dans le cadre d’une économie aux rapports de forces apaisés et respectueuse du bien commun.

Enfin, imaginer que le travail choisi au lieu du travail subi suffit pour changer fondamentalement la nature des choses n’est vrai que si la totalité des individus est en position de faire ce choix. A partir du moment où un seul individu n’est pas en position de choisir s’il travaille ou non, il devient de fait l’exploité de la communauté, il introduit une barrière et rétablit une notion de classes entre exploitants et exploités.

En d’autres termes, la soutenabilité d’une telle approche est loin d’être assurée. Si l’on prend en compte d’autres facteurs comme l’écologie, l’interdiction de la spéculation ou le bien commun, elle porte en elle d’autres changements, y compris sa propre dissolution dans une utopie sociale beaucoup plus large.

L’idée du revenu universel est un leurre. Dans l’esprit de certains, il se pourrait bien que la résurgence de ce débat ne recouvre pas une idée généreuse, mais prépare au contraire un revenu minimum « relooké », garant d’une paix sociale relative dans le contexte d’un chômage grandissant. Un revenu sans condition (assez faible) serait distribué plutôt que de faire semblant de croire encore à la fiction d’une possible réinsertion ou du retour au travail. L’absence d’infrastructures de réinsertion, la fermeture progressive des agences pôle emploi, la suppression des indemnités chômage pourraient compenser partiellement le coût d’une telle mesure et finalement ne pas revenir beaucoup plus cher à l’État. Bénéfice secondaire, pour les salariés encore au travail et mis sous pression par la disparition progressive d’autres filets sociaux, la rancœur s’accentuerait vis-à-vis des bénéficiaires et n’inciterait pas à considérer le message de ceux qui prônent le retour à une vraie solidarité, l’amalgame entre assistanat et solidarité étant vite fait. Politique-fiction ? Pas sûr si l’on considère un taux de chômage qui pourrait atteindre un jour les 25 ou les 30 % et les hypothèses sous-jacentes de distribution.

Le retour dans le débat de cette mesure jette un voile supplémentaire sur un autre débat qui disparaît de la scène publique : celui du partage du travail et de la valeur ajoutée. La compétitivité, la politique de l’offre, le financement des retraites, tous ces discours ne font que refléter ici le discours du monde économique et quelques préoccupations comptables. Le partage du travail comme celui de la valeur ajoutée est pour l’essentiel aux mains du monde économique.

Là où je diverge en partie de Paul Jorion, c’est qu’il me semble peu probable que le travail humain disparaisse, ni même qu’il tende vers zéro dans les prochaines années. L’arbitrage en matière de travail est réalisé par les entreprises en fonction de la norme de production et de la norme de profit. Il définit le travail qui est exporté (au Bangladesh par exemple), celui qui est informatisé ou robotisé, et le travail qui demeure réalisé par des hommes dans des bureaux, des magasins ou des lignes de production dans nos pays occidentaux. L’exemple du trading automatique montre la faisabilité du remplacement des travailleurs par les machines dans un grand nombre de cas, y compris dans des fonctions d’analyses et d’interprétations très complexes. Néanmoins, le développement d’un tel logiciel est possible, car les profits réalisés dans la spéculation ou l’économie financière permettent de financer sans problème un tel investissement. Dans beaucoup de secteurs, les marges opérationnelles dégagées ne permettent pas d’atteindre une automation totale. Une partie des tâches s’y prêtent mal : dans l’industrie automobile, le taux de robotisation dépasse rarement les 50 %[iii], des tâches comme le câblage ou la finition intérieure sont délicates à réaliser, il en va de même dans l’aéronautique, l’assemblage final reste essentiellement l’affaire de l’homme assisté de la machine. Dans beaucoup de services, la décision finale reste prise par des humains, la vente dans le secteur du haut de gamme repose sur une interaction humaine qui joue des artefacts de l’inconscient, reconnaissance, langage, etc… dont la clientèle haut de gamme est friande. L’arbitrage de l’entreprise tranche en ce cas en faveur du travail humain. Paradoxalement, le rapport coût / bénéfice dans le contexte d’une norme de profit et de production donnée protège une partie du travail humain. Dans le même temps, il favorise l’exportation ou la substitution d’une autre partie du travail nécessaire au mode de fonctionnement capitaliste. Seule des contraintes fortes comme le vieillissement de la population au Japon (qui refuse par ailleurs d’importer de la main d’œuvre) poussent à développer des robots très complexes pour réaliser des tâches délicates. Il faut d’ailleurs remarquer qu’une fois de plus, l’État finance des investissements qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques.

Si la disparition totale de l’emploi me semble peu crédible, il n’empêche qu’il reste encore de sérieux gains de productivité possibles, en particulier dans le domaine des services qui ont pourtant constitué l’essentiel de la création d’emploi salarié ces dernières années. La disparition des caissières, l’apparition de l’enregistrement automatique (y compris des bagages) dans les avions, le développement de logiciels qui écrivent du code informatique, tout laisse à penser que dans ce domaine, les années qui vont suivre vont être douloureuses. On regardera peut-être demain nos 10 % de chômage comme une période où l’on était proche du plein emploi, en se lamentant sur les 30 ou 40 % de chômeurs qui seront devenus la règle.

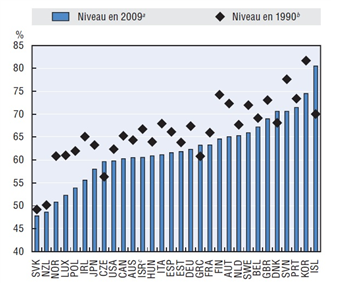

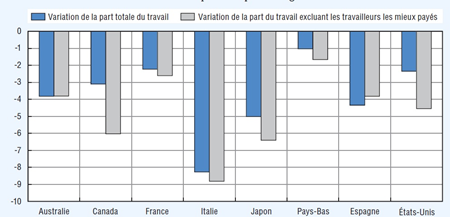

Le dernier aspect du partage est la répartition de la valeur ajoutée. Elle n’est évidemment pas totalement indépendante de la répartition du travail, la part dévolue aux salaires est en relation directe avec nombre d’emplois occupés. D’autres facteurs sont à prendre en compte : la montée en puissance d’une infime minorité de salariés extrêmement bien payés dans les entreprises ou la pression supplémentaire qui s’exerce pour accaparer une part de profit. Cette répartition de la valeur ajoutée reflète non seulement les arbitrages réalisés, mais aussi les rapports de force qui s’établissent entre travail et capital. Il n’est qu’à consulter les courbes de l’OCDE (que l’on ne peut pourtant suspecter de gauchisme) pour se rendre compte combien ces rapports de force se sont dégradés ces dernières années. Or ce qui se joue dans cette répartition, c’est la survie de notre monde. C’est la possibilité d’une rupture que l’on peut imaginer comme géographique : une infime portion des individus vivant dans une certaine aisance dans quelques îlots de richesse et une majorité vivant dans la survie sur une vaste portion du territoire.

Évolution de la part du travail dans la valeur ajoutée pour les principaux pays de l’OCDE entre 90 et 2009 (source OCDE)

Variation de l’évolution de la part du travail dans la valeur ajoutée, de 1990 au milieu des années 2000, en considérant les 1 % les mieux payés (source OCDE)

En aucun cas, le discours sur la compétitivité, le choc de l’offre ou la croissance ne sont à la hauteur de ces enjeux ou en mesure de résoudre le problème du partage du travail et de la valeur ajoutée. On peut imaginer comme Dominique Temple une redéfinition même des principes du capitalisme, je doute pour ma part d’une telle possibilité, j’y reviendrai dans un prochain billet sur la mise en œuvre des utopies sociales. Tant qu’il reste du travail à partager (et à mon sens il en restera encore pour longtemps, même si c’est en plus faible quantité), la double question du partage de la valeur ajoutée et du travail reste centrale. Au même titre qu’une répartition inégalitaire du revenu, une répartition inégalitaire du travail me semble être un vrai défi pour la cohésion sociale, à même de créer ces rancunes et ces frustrations propices à l’établissement d’une société fondée sur l’exclusion et le rejet. Trop de travail pour certains, travail « à la con » pour d’autres, aucun travail pour beaucoup, cette situation n’est pas acceptable et ce n’est pas un prétendu choix offert aux individus qui pourrait changer la donne. Il faut se souvenir des écrits de Keynes sur la durée du temps de travail et se dire que seule, la réduction massive de celui-ci est en mesure de changer la donne. Mais pour ce faire, il faut que les gouvernements aient le courage de fixer des règles suffisamment contraignantes pour redéfinir les conditions dans lesquelles se déploient les normes collectives : de consommation, de production et de profit.

@JMarc Mariage pour personne!* Propriété privée « d’usage », non transmissible. Nationalisation des entreprises d’utilité publique. Autonomie de chaque individu, avec la…