Billet invité

Le caractère devenu hautement spéculatif des dettes souveraines, la multiplication des bulles, le nombre toujours croissant d’instruments et d’outils financiers sophistiqués dont il est si souvent question dans ce blog, tous ces constats renvoient à une vérité première : la spéculation est avant tout la quête d’un surprofit. Oui, mais voilà, en référence à quoi ? Si l’on met de côté l’aspect jeu (que l’on ne peut pas évidemment totalement écarter), le minimum de rationalité que l’on puisse attendre des acteurs du marché est qu’ils aient une idée des rendements pour un capital équivalent placé dans l’économie réelle.

Ma première hypothèse, c’est qu’il existe un référentiel collectif sur les attentes de profit. C’est celui qui s’exprime au travers des articles d’une certaine presse économique, qui se construit par l’observation des entreprises équivalentes, dans les dîners en ville, au travers des coteries d’anciens élèves et dans cette multitude de lieux d’échanges plus ou moins structurés qu’adorent fréquenter les élites. Les commentateurs boursiers expriment finalement une idée similaire quand ils expliquent la variation d’un cours par l’annonce de résultats supérieurs ou inférieurs aux « attentes » du marché. Ce référentiel a un caractère normatif, tant il influence la décision des investisseurs et des dirigeants d’entreprise tout en restant du domaine de l’ordre de grandeur.

La deuxième hypothèse, c’est que la norme de profit s’est élevée constamment depuis les années 80. Je voudrais m’arrêter le temps d’un billet sur ce mouvement ascensionnel et retourner les perspectives : en quoi l’économie réelle a influencé la spéculation ? Cette question n’est pas seulement un jeu intellectuel, les pressions qui s’exercent pour retirer un surprofit sont d’autant plus insupportables que le point de départ est très élevé. Il faut remettre dans une perspective historique les raisons de cette hausse qui relèvent à la fois de conditions objectives, des changements de mentalités et de l’extension du champ du domaine marchand.

Les prémisses de ce mouvement sont les bouleversements intervenus dans la norme de production à partir des années 60. Il ne s’agit pas seulement des gains de productivité massifs résultant de la robotisation ou de l’introduction dans les années 80 de l’informatique ; l’ensemble des processus est revu, la flexibilité s’accroît, le stock de produits finis et de composants se réduit à sa plus simple expression, la sous-traitance de modules devient la règle.

Ces gains de productivité ne vont pas se retrouver dans la norme de profit, mais ils vont changer en profondeur le contenu de la chaîne de valeur. Les produits vont évoluer vers une différentiation accrue fondée sur l’image, le tout porté par un marketing qui prend de plus en plus d’importance. Le renouvellement du produit fondé sur l’évolution constante, des durées de vie plus courtes et l’obsolescence technologique remplace l’usure plus ou moins planifiée. Une consommation signifiante se substitue à la consommation de masse, c’est le début de la forme moderne de la norme de consommation.

Ces stratégies s’accompagnent de la recherche d’une taille critique, perçue comme nécessaire pour renouveler constamment l’offre et supporter les coûts de commercialisation croissants. Deux changements vont alors s’opérer. Tout d’abord, cette taille critique nécessite des moyens importants et contribue à distendre les liens qui unissaient l’apporteur de capital et son entreprise. L’archétype d’aujourd’hui, c’est l’investissement dans une holding avec un recours au crédit pour garder le contrôle. Ensuite une lutte sans merci va se faire jour pour prendre le meilleur dans la chaîne de valeur. Des rapports de force s’établissent entre industriels et sous-traitants, entre production et distribution, le tout s’accompagne d’une fixation asymétrique des prix et des marges.

La délocalisation va être l’une des réponses apportées à cette problématique. Les opérations de sous-traitance se prêtent bien à l’éclatement physique de la production et permettent de répondre aux pressions sur les prix. De plus, quand l’industrie est dominante dans la chaîne de valeur et que les opérations de production sont très simples, a quoi bon produire localement si la vraie valeur est celle du logo figurant sur le produit fini ? Quand la distribution est dominante, la pression sur les prix devient telle qu’il n’y a plus de possibilité de produire localement.

La double décennie 1973 – 1993 va parachever ce processus. Le choc pétrolier, la montée du chômage se doublent de l’affaiblissement de l’Union Soviétique. La pression sociale se relâche, certains syndicats se retrouvent sans bailleur de fonds. La stratégie d’affaiblissement du bloc de l’Est obligeait au maintien d’une vitrine sociale dans les États occidentaux, cette obligation disparaît. Enfin, la chute du rideau de fer offre un nouveau terrain de jeu aux entreprises, à la fois des possibilités additionnelles de sous-traitance à bon marché et un nouveau potentiel de clientèle avide de consommer après des années de pénurie. Toutes les conditions sont donc remplies, mais l’examen de la rentabilité économique montre qu’en 1980, celle-ci reste encore faible.

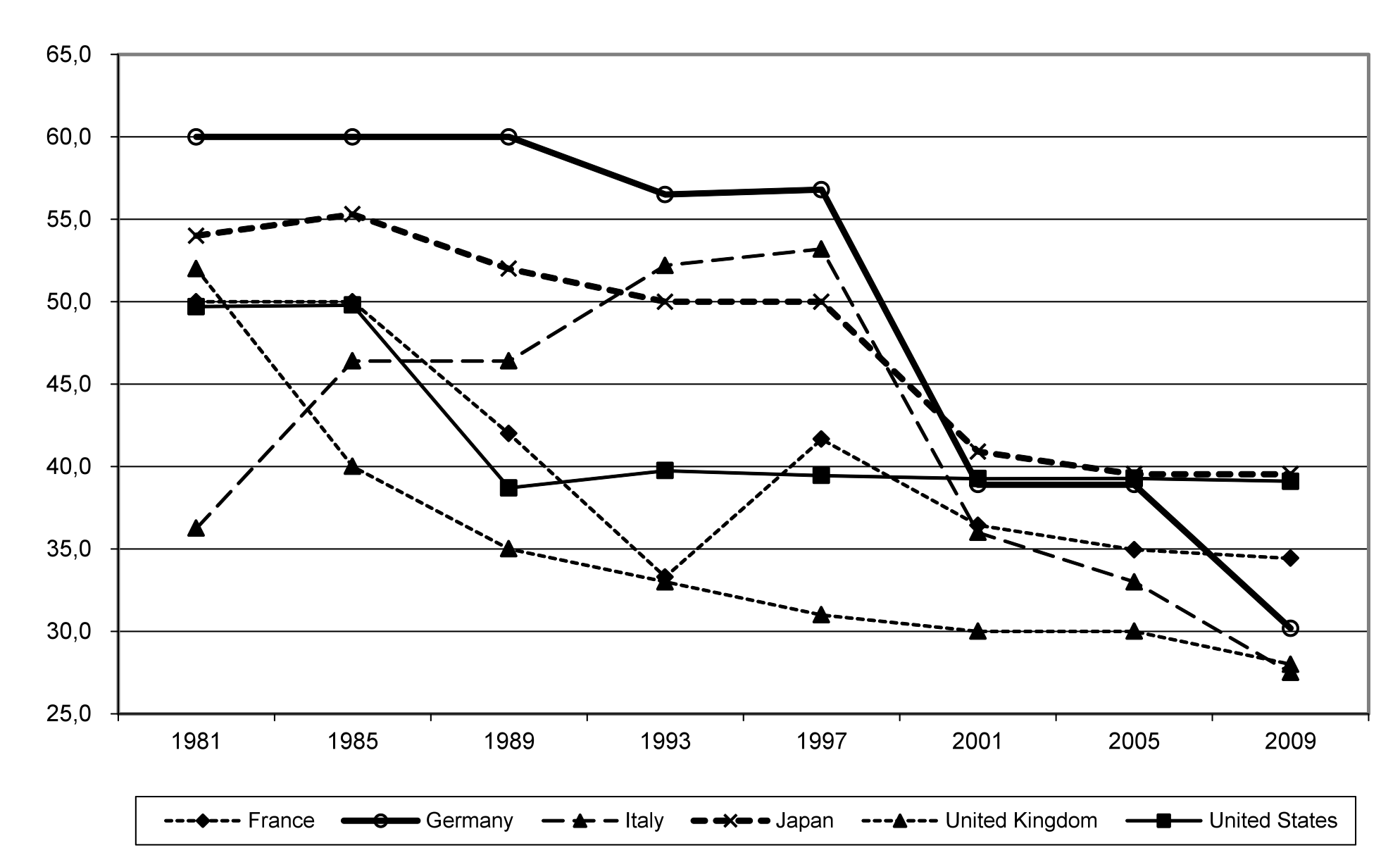

L’étincelle qui va entraîner la norme de profit vers des sommets, c’est la politique de réduction des impôts, en particulier pour les sociétés. Margaret Thatcher va être la première à agir en ce sens, mais le graphique ci-dessous montre que tous les pays vont finir par lui emboîter le pas. Au-delà de l’amélioration immédiate des profits, la culture économique va changer en profondeur. L’argent n’est plus un tabou. La rentabilité sur capitaux propres va se substituer jusque dans les PME à la mesure de la rentabilité sur chiffre d’affaires. C’est le point de vue de l’actionnaire qui prévaut.

Taux maximum de l’impôt sur les sociétés – Source OCDE

La hausse conjointe de la norme de consommation et de la norme de profits a entraîné plusieurs rétroactions. En premier lieu, il y a une explosion du crédit, les particuliers financent à crédit la consommation « signifiante », les entreprises maximisent la rentabilité sur capitaux propres en jouant de l’effet de levier, quand elles ne s’endettent pas pour racheter leurs propres actions. A contrario, certaines industries à forte intensité capitalistique deviennent beaucoup moins intéressantes, le besoin de financement inhérent à leur activité ne leur permet pas d’atteindre une rentabilité sur capitaux propres suffisante. Comme les opérations de crédit sont par nature très profitables, les banques affichent des rentabilités sur capitaux propres stupéfiantes. Il faut rappeler que les banques d’affaires américaines ont atteint des chiffres de 18 à 20 % au début des années 2000, ce qui contribue à élever la norme de profit. Ensuite, les fonds de pension américains et autres hedge funds ont commencé à s’intéresser au monde de l’entreprise, le taux de rendement devenant plus proche des rendements spéculatifs. Ils ont par la même accentué la pression sur les attentes de profit et joué de toute la gamme pour atteindre leurs objectifs.

Dans cette histoire de l’économie triomphante, il y a bien sûr « quelques » rétroactions négatives. Le coût social de cette hausse de la norme de profit a été très élevé. Ce coût s’est additionné aux problèmes des retraites et au coût croissant des dépenses de santé (en voie d’intégration dans la sphère marchande). Hors service de la dette, la part relative des dépenses de fonctionnement de l’État a diminué de 13.7 % entre 1980 et 2010, celle des achats de 21.3 % tandis que la part relative des dépenses sociales a augmenté de 14.5 %, le tout avec une double réduction du périmètre de l’État. D’un côté les programmes sociaux ont été revus à la baisse, surtout dans les deux dernières décennies. De l’autre, l’État a eu recours à ces expédients que sont la privatisation des services publics et l’extension de la sphère marchande, le tout habillé de considérations générales sur l’efficacité et l’ouverture à la concurrence. La privatisation des services publics a été une vache à lait pour beaucoup d’entreprises, surtout quand la position initiale de monopole a été sous-évaluée. L’État a donc contribué à augmenter la norme de profit et ces dommages collatéraux.

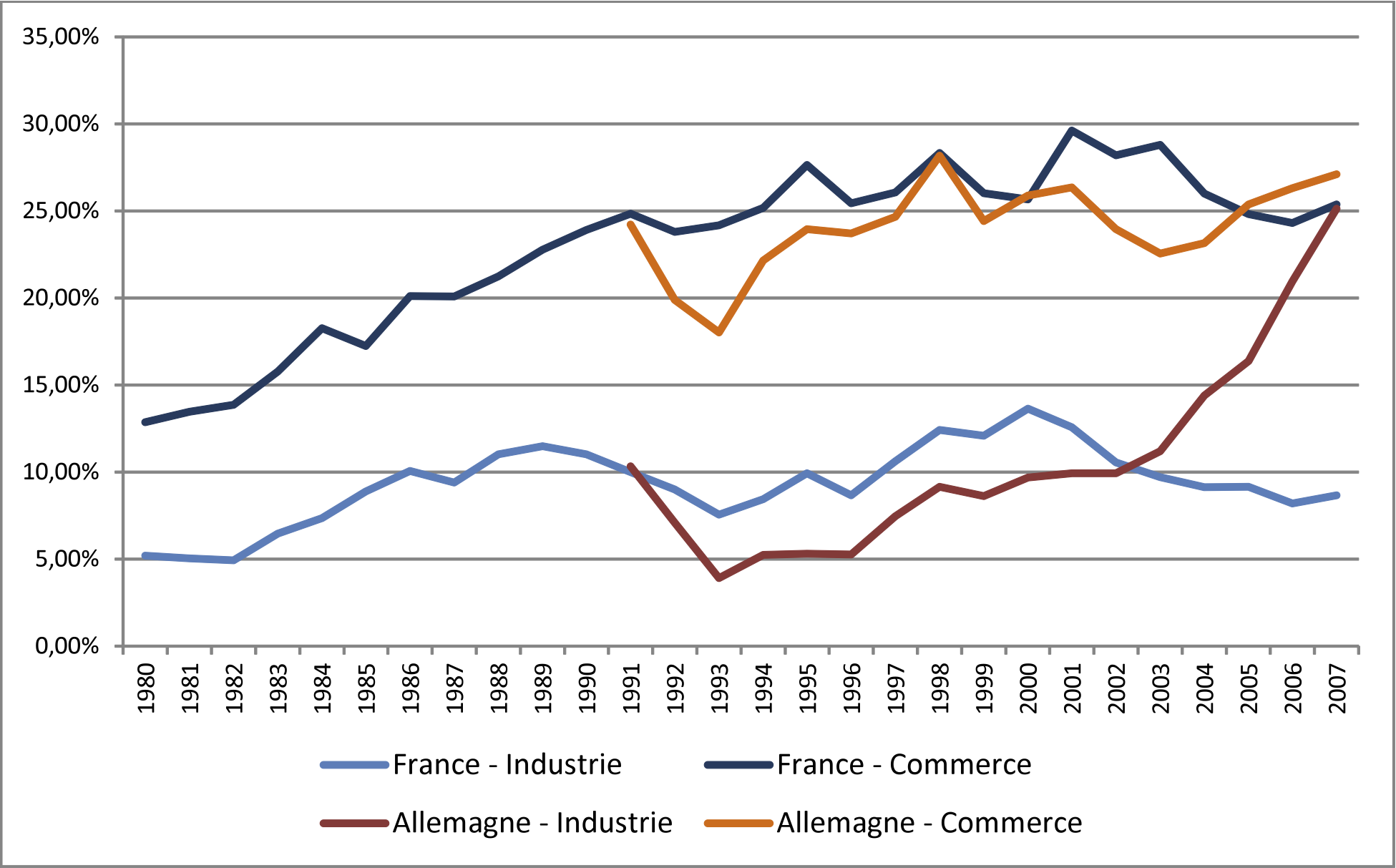

Dans la lutte pour la chaîne de valeur, il y a eu une spécialisation relative des pays. L’Allemagne est restée centrée sur l’industrie tandis que la France est beaucoup plus présente dans le domaine du commerce et de l’énergie. Pour donner une idée, sur le chiffre d’affaires réalisé par les 15 premières entreprises des deux pays, l’industrie représente 54 % en Allemagne (2.5 fois plus qu’en France) tandis que le commerce et l’énergie représentent 46 % en France (2.5 fois plus qu’en Allemagne). Cette spécialisation relative n’est pas sans conséquence sur l’équilibre de la balance commerciale, les besoins de financement des États et les rentrées fiscales ; l’industrie tend à remonter plus de résultats au siège parce que les investissements sont plus concentrés.

Pour le particulier, la norme de consommation devient une frontière intérieure qui oblige à faire des choix en permanence, surtout quand le robinet du crédit se resserre. Les individus sacrifient en premier les produits dont la valeur ajoutée d’image est incertaine. Alors que le marché des tablettes ou des PDA est florissant, les consommateurs investissent moins dans des produits qui ne sont pas ou plus porteur d’image. Une croissance nulle peut recouvrir des baisses sectorielles de 30%. Le zéro stock recherché dans la norme de production moderne devient alors un couperet. Réduire les cadences est devenu beaucoup plus complexe et la seule variable d’ajustement devient la fermeture ou non d’une usine, le maintien ou non d’une équipe.

Enfin, le recours massif des entreprises aux crédits pour bénéficier de l’effet de levier devient un danger énorme si la conjoncture est difficile. Quand la rentabilité sur chiffre d’affaires est faible et que les fonds propres sont insuffisants, le +1 % sur chiffre d’affaires qui se transforme en –0,5 % entraîne vite un dépôt de bilan.

L’augmentation régulière des résultats aurait pu entretenir une spéculation de « père de famille » entre hausse conjointe des dividendes et des actions. Mais avec un tel niveau de résultats comme point de départ, seule une bulle peut réellement créer un surprofit. La bulle n’est plus un accident de parcours, elle devient inévitable. Diminuer la norme de profit est une étape fondamentale pour soigner le mal, car même la mise en œuvre de règles très contraignantes contre la spéculation ne peut suffire, celle-ci trouvera toujours de nouveaux terrains de jeu. En 2008, il y a eu une double bulle, celle de l’immobilier et celle du crédit, la bulle immobilière a explosé, les dettes souveraines à risques deviennent le nouveau terrain de jeu. Au vu des taux demandés, le montant des encours devient une nouvelle bulle dont l’explosion annoncée ne surprendra pas les lecteurs de ce blog.

Deux questions vont pourtant être centrales dans les mois qui vont suivre : la manière dont l’inévitable destruction de valeur va s’opérer et la nouvelle régulation qui va s’établir. On pourrait imaginer des scénarios optimistes : la prise de conscience des effets destructeurs de la norme de profit, sa régulation par une fiscalité adaptée et harmonisée entre les pays européens (qui contribuerait aussi à réduire les déficits), un alignement social par le haut. Si ces points figurent dans le mémorandum transmis par la France à la veille du sommet européen, les propos sur le retour à la compétitivité sont de nature à refroidir l’optimisme, cette fameuse compétitivité dont on nous parle à longueur de journaux intègre aussi ces attentes de profits élevés.

L’Allemagne qui occupe une position unique dans les processus décrits ci-dessus (voir mon billet sur l’illusion allemande) s’oppose à toutes les réformes en profondeur des disparités sociales et fiscales européennes, officiellement au nom de la compétitivité, mais au fond, la compétitivité n’est-elle pas l’autre nom de la norme de profit ? Pire encore, le programme de réduction des déficits par la baisse des programmes sociaux contribue à casser l’autre grande régulation collective qu’était la norme de consommation, sans qu’une autre régulation collective ne vienne remplir ce vide.

Comme dans le célèbre film de Louis Malle, nous voilà coincés dans cet ascenseur, en route pour l’échafaud. L’économie a évidemment toujours un alibi, les dirigeants européens nous répètent à l’envi que sa bonne santé est indispensable à notre bien-être collectif. Le personnel politique, Angela Merkel en tête, joue les liftiers de service, n’hésitant pas à jeter dehors ceux qu’ils considèrent comme un surpoids inutile. Monter, toujours monter, est-ce que le ciel des entreprises ne serait pas l’enfer des individus ?

23 réponses à “ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD, par Michel Leis”

Miles dévisse ?

🙂

Ascenseur pour l’échafaud?

Oh! Depuis les années Reagan/Thatcher, on a pris l’escalier, un interminable escalier d’une trentaine d’années.

Maintenant que nous sommes à bout de souffle, il ne nous reste plus que quelques marches.

Reste à savoir qui jouera le rôle du bourreau.

Excellent billet.

Il serait utile d’ajouter qu’au tournant des années 70/80 la norme de « qualité » a aussi été déterminante.

Et dans ce domaine, le japon a mené la danse.

Il suffit de se souvenir, par exemple,de l’apparition des marques nippones au look si « pro » dans la hi-fi et la photo. En 5 ans les fabricants européens (Allemands, néerlandais, francais, Anglais et américains) ont TOUS fermés boutiques…

Intéressante votre remarque sur le look pro, Alain,

Par contre, je nuancerais quand même un peu le « TOUS » car il ne me semble pas que Harman Karond, NAD ou Philips soient japonais 🙂 Mais dans l’esprit on est d’accord.

Ne pas confondre Ascenseur pour l’échafaud, récit d’une catastrophe annoncée dès le début, avec Le monte-charge de Frédéric Dard, ouvrage et auteur remarquable, récit d’une tentative de manipulation, les protagonistes ne sont pas ceux qu’on croyait.

Le problème n’est pas la recherche du profit, c’est dans la nature humaine comme la compétition et la territorialité, c’est son résultat l’accumulation de capital qui permet de tordre les liens sociaux, la corruption, la recherche d’avantages individuels, etc.

Très bon billet ! Merci !

Dans le genre « véhicule pour l’échafaud », une petite anecdote :

En Belgique, la région de Liège disposait, jusqu’à 1950, d’un réseau de tramways et de trolleybus électriques parmi les plus performants d’Europe. Après cette date, pour différentes raisons liées à l’évolution des mentalités, au pétrole bon marché et à l’essor d’un individualisme forcené, ce réseau a été peu à peu démantelé pour laisser la place à… la voiture (cette espèce d’ascenseur horizontal).

En 1971, le dernier trolleybus de Liège (et de Belgique) rentre définitivement au dépôt. Les transports en commun à l’électricité sont définitivement abandonnés. Le fuel règne enfin sans partage… Les voitures et les bus au diesel vrombissent de plaisir…

Et quelques mois plus tard… c’est le Choc Pétrolier de 1973…

Bref, coincé dans la voiture ou dans l’ascenseur… le même abruti grimaçant, ayant tout misé sur une source de revenus ou d’énergie perçue comme inépuisable.

Fuel… Flouze… Il y aurait comme un deuil à faire, non ?

« Pire encore, le programme de réduction des déficits par la baisse des programmes sociaux contribue à casser l’autre grande régulation collective qu’était la norme de consommation, sans qu’une autre régulation collective ne vienne remplir ce vide »

Bon sans avoir fait l’ENA (merci de me rectifier si je me ‘plante’ dans l’explication suivante), je constate simplement que le ‘poids’ des charges sociales en France est à double tranchant.

D’un coté, si l’on prend en compte les statistiques de la « croissance » (faut reconnaitre que niveau corbeaux de malheurs, y en a masse qui ‘croassent’ la croissance), on constate généralement que le principal grief fait est que la France a une croissance dite « molle ». Croissance sur laquelle pèseraient les charges sociales imposées aux entreprises.

Maintenant le cas français est un peu particulier en ce que la majeure partie de la croissance vienne de la consommation (en tout cas au vu de l’état de nos industries ce n’est pas de là qu’elle vient).

Sachant que les aides sociales sont un moyen pour les ménages de ‘consommer’, les diminuer viendrait tout simplement à couper le moteur de la consommation et, in fine, à couper celui de la croissance.

Les minimas sociaux sont donc des réservoirs de consommation.

Certes la croissance est « molle », mais ces réservoirs de consommation empêchent tout simplement de se casser totalement la figure, ce qui nous évite les montagnes russes.

Quand on voit toute la réclame faite pour les baisses des minimas sociaux réclamés par le MEDEF and co, on se demande tout simplement s’ils n’auraient pas des tendances suicidaires !

Quand Henry Ford était en activité à l’époque, il a rapidement compris qu’il n’avait pas intérêt à être radin sur la rémunération de ses employés pour la simple et bonne raison que ces employés là, sont ceux qui achetaient les voitures qu’il produisait.

Bref, que les ‘gros’ patrons ont des tendances suicidaires, grand bien leur fasse que le paquebot coule, en revanche ce qui beaucoup moins bien, c’est que les passagers eux se retrouveront à la mer alors que la capitaine aura son bon canot de sauvetage ! (doré si possible).

Bonjour,

J’ai beaucoup apprécié la lecture de votre billet.

Mais l’entreprise n’est qu’une structure, sans dirigeant ni employés elle n’est une coquille vide.

Vous la pointez du doigt comme responsable, mais est elle vraiment la source du dysfonctionnement ?

Combien de dirigeants d’entreprises sont soucieux de leurs employés les plus pauvres qui cumulent des jobs sous payés ?

Combien de dirigeants d’entreprises sont soucieux des classes moyennes qui s’endettent pour continuer ?

Combien de dirigeants d’entreprises sont soucieux du prix minimum de leurs fournisseurs ?

Combien de dirigeants d’entreprises sont soucieux des activités illégales de leurs entreprises lorsqu’il s’agit de « toujours plus » ?

Pourtant, ce sont bien eux qui régissent le salaire des uns et des autres. Agissant comme bon leur semble à l’intérieur comme à l’extérieur de leur structure.

Je pense à croire que l’économie n’est pas « la cause des causes », et regrette alors que vous parliez si peu des politiques qui ont accompagné ce mouvement.

Aussi je me refuse à croire que nous sommes aliénés par nos économies comme vous semblez le penser,

ce serait décourageant de voir un tel manque de courage.

les élites c’est comme le poisson ça pourrit par la tête …

un pays ne peut pas fonctionner hors sol « en hydroponique » sans substrat , sans classes moyennes ni tige faitière …

Merci pour ce billet,

Néanmoins votre conclusion me laisse sur ma faim…

Hormis l’esquisse à peine ébauchée d’un scénario optimiste bien incomplet vous ne proposez aucune version pessimiste… ou plutôt réaliste car qui peut encore croire à la « prise de conscience » par les élites que nous avons éventuellement élues

Il me semble que nous nous dirigeons vers un autre type de scénario. La mise en place d’un pseudo-fédéralisme européen où le peu qu’il reste de souveraineté populaire ne sera qu’un lointain souvenir…. Nous irons vers la création d’ un mécanisme institutionnel « bruxellois » qui régira de façon « technique » les politiques économiques et laissera aux polices encore « nationales » l’initiative des moyens de répression qu’il faudra mettre en oeuvre contre des peuples désunis qui tenteront dans la rue de faire entendre leur « indignation »…

La construction d’un rapport de forces offensif face à l’immense machine à broyer les peuples, machine qui ne manquera pas d’accentuer la pression de ses mâchoires avec la situation prévisible à l’automne/hiver 2012 est la seule version optimiste que j’envisage…

C’est dire si je suis réaliste….

Je m’interroge donc sur l’absence, ou le refus, conscient ou inconscient (le déni en somme) d’affronter la réalité ou/et les conséquences logiques de l’analyse que vous menez dans tout votre billet et votre conclusion en forme de voeu pieux ou d’interrogation faussement ouverte avec votre métaphore de l’ascenseur…

Il n’y a aucun déni, j’ai évoqué dans un précédent billet un scenario très noir pour l’Europe : http://www.pauljorion.com/blog/?p=38038

La réalité, c’est que l’espèce humaine est inadaptée à son environnement, et donc qu’elle épuise celui-ci afin de retarder le jour où les comptes seront soldés, ce qui arrivera quoiqu’en disent les thuriféraires de la croissance à n’importe prix-la technoscience ne peut que prolonger l’agonie mais pas la vaincre-; ces conséquences catastrophiques pour nous, vues de sirius, demeureront invisibles… Il n’empêche que ce sera dommage que cette aventure s’arrête à cause de l’égotisme qui caractérise notre espèce.

Je pense que nous sommes tous à l’affût, friands de conclusions qui ne nous laisseraient pas sur notre faim. Mais si elle ne nous laissait pas sur notre faim, l’analyse ne serait sans doute pas aussi bonne, pas aussi juste, pas aussi réaliste.

Quelques remarques.

La fusion de l’Etat et de l’économie, une caractéristique essentielle des sociétés capitalistes modernes, a été accentuée par la deuxième guerre mondiale et les reconstructions indispensables qui ont suivi.

L’Etat, qui était censé protéger le peuple, s’est de plus en plus rapidement mis au service de l’économie et de la classe de ses propriétaires.

Quant les entreprises payaient plus d’impôts sur leur profit, cela signifiait que le bénéfice, ce salaire non payé, revenait à l’Etat pour financer les équipements communs.

Quand l’impôt sur le profit baisse, c’est que la part de richesse, créée par le travail-marchandise, qui est redistribuée à l’Etat, et donc au peuple, diminue au profit des actionnaires.

L’Etat doit alors s’endetter, tout comme ceux qui ne sont plus des citoyens, pour maintenir, mais non durablement, un certain niveau d’investissement et de consommation.

La mondialisattion a achevé le processus avec la mise en sommeil de l’Etat comme expression du peuple d’une nation, si ce n’est que certains pays s’en tirent beaucoup mieux que d’autres et réussissent à imposer, par la ruse et la force, et gràce à de nombreuses complicités, leur modèle économique.

Tout cela a du plomb dans l’aile.

Je ne suis pas tout à fait d’accord sur la durée que vous évoquez. Je pense que la période qui a commencé dans l’immédiat après-guerre et qui s’est poursuivie jusqu’à la fin des années 60 a été marquée par une logique assez différente. La reconstruction, puis la guerre froide sont des périodes de politique keynésienne qui ne dit pas son nom. L’investissement de l’État est massif, entre l’armement et la compétition entre les blocs (la course à la lune, c’est un budget de 100 Milliards de Dollars de l’époque…). Ces dépenses importantes s’accompagnaient d’une fiscalité élevée (jusqu’à 90% aux États-Unis) et la rivalité avec l’Est comprenait une forme de vitrine sociale, il fallait que la prospérité soit visible, ce qui était d’autant plus facile que la situation était proche du plein emploi. Je n’idéalise pas, le progrès social a été aussi le résultat de nombreuses luttes et mouvements sociaux. Le coût écologique de la période est désastreux.

On retrouve très bien cette situation d’équilibre relatif entre les acteurs du système. Quand on regarde le partage de la valeur ajoutée jusque dans les années 70, la part du salariat progresse sans cesse. Ce que j’évoque dans ce billet, ce sont les conditions de la rupture.

Tout pour le fric!

Sur un blog où c’est les questions financières qui sont au centre des débats, les questions économiques au sens d’échanges des biens, des services et des ressources ne sont le plus souvent prises en compte qu’au titre des conséquences.

Savoir de quels biens et services dispose chacun reste cependant la question de fond puisqu’il nous faut à tous manger, avoir un toit pour dormir et pouvoir nous faire soigner. C’est par exemple ce qui a une importance réelle pour les Grecs à qui le remboursement de la dette ne s’impose pas du tout d’une façon aussi directe et concrète. Une autre manière de dire la même chose est de rappeler qu’il a existé des civilisations complexes où les choses se faisaient sans circulation d’argent.

Je serait assez tenté de conclure de ce billet que l’argent a pris tellement d’importance dans le domaine des lutes de pouvoir qu’il ne permet plus aux échanges économiques de se faire et que la vie des êtres humains s’en trouve gravement menacée!

+1, je disais justement dans un récent commentaire que aujourd’hui même les besoins fondamentaux étaient reliés à l’argent.

Spéculation sur le prix des loyers, sur les prix des matières premières, remise en cause du prix de l’enseignement public (petit clin d’œil à nos amis canadiens !) , le prix des vêtements aussi.

D’ailleurs on voit que pour chacune de ces catégories, il y a des structures d’aides puisque nos besoins ne sont toujours pas assurés, je pense notamment aux Restos du cœur, à Emmaüs ou au Secours populaire.

Boire, se nourrir, se loger.

Trois droits qui auraient du être inscrits dans le marbre de la constitution d’une république dite sociale.

Article intéressant, les graphiques aussi.

On s’acharne souvent sur la personne de Merkel – à tort. L’Allemagne a choisie la voie du libéralisme, focalisée unilatéralement sur l’économie et notamment sur l’export. Sa politique extérieure elle aussi est vue d’un angle économique.

En clair (et peu flatteur pour Merkel): la chancelière n’est que l’exécutante de l’industrie, des banques et du commerce – ce sont eux qui dominent la scène en Allemagne, et cela depuis les années 80, l’abandon du socialisme rhénan (« soziale Marktwirtschaft »). Leur credo: seul avec une adaptation rigoureuse aux nouvelles données de la mondialisation économique( quitte à imposer des cruautés sociales aux salairés et chômeurs), un pays comme l’Allemagne qui ne dispose pas de ressources naturelles pourra maintenir son niveau de vie. C’est à discuter.

Très bonne analyse à conserver dans mes archives.

Il y la régle des 15% , aussi des fonds de pensions Anglo-saxons . La régle de Milton Friedman sur la création monétaire . Un ex-conseiller de la Chase (conseiller du genre , Rockfeller m’a dit ) qui a trés bien expliqué cette montée parce qu’il l’a vécu tout le long de sa carriére et surtout le tournant : 1971 , abandon de la convertibilité du $ par Nixon . Il expliquait sur France-Culture qu’à partir de ce moment les déposants voulaient que leurs dépots soient rémunérés .

Pourquoi ? Parce qu’il ne parle pas là du petit déposant , mais de celui pour qui l’illusion monétaire de Keynes n’existe pas . D’où la course aux placements de plus en plus risqués et scabreux , des marchés dérivés , etc …Et par suite le transfert de critéres ‘financiers’ aux entreprises . Là le journaliste l’a coupé : MAIS VOUS VOUS RENDEZ COMPTE DE CE QUE VOUS DITES LA ? POUR N IMPORTE QUEL GAUCHISTE C EST DU PETIT LAIT !

Donc surtout n’en parler à personne .

Pédagogique, très clair.

Exprimée ainsi, votre dénonciation de l’illusion allemande

est convaincante:

L’ Allemagne a une recette qui lui a toujours réussi, pourquoi

en changerait-elle ? Aveuglée par trop de succès, bien entendu.

Mais pourquoi les allemands ne feraient-ils pas confiance dans leur aptitude

à passer à travers les gouttes du futur ?

Leur succès en aveuglerait de moins prudents qu’eux.

Une norme pour le retour sur investissement:

Pourrait-on prendre comme chiffre de base le taux du livret A ou Caisse

d’ Epargne ?

Pourrait-on définir un taux exigé par les investisseur comme usuraire ?

Si oui, à combien ? ( à insérer dans une constitution pour l’économie.)

Excellent billet.

Tout à l’heure j’ai vu à la télé un débat dans lequel une psychodejenesaispasquoi, justifiat à une sociologue le bien fondé des salaires supérieurs à 1OOO OOO d’€ de certains dirigeants d’entreprise. Elle les expliquait par la compétence hors norme des heureux bénéficiaires. Et bien sûr, qu’il ne faut surtout pas les laisser taxer par Hollande des fois qu’ils partent en Angleterre. Et comme par hasard elle avait un physique plus qu’agréable, une élocution facile, un look très 16ème, alors que son opposante était moche, mal fringuée et avait un défaut de prononciation. C’était là une illustration frappante de votre billet, comment les médias participent aussi à la banalisation de l’augmentation de la norme de profit ( en l’occurrence ici, des salaires des patrons) C’est même culpabilisant: quelle est ma compétence pourrai je me demander, moi qui ait des revenus sans commune mesure avec ceux là?