Billet invité.

Cher Monsieur Jorion,

Votre question « Pourquoi les économistes n’ont-ils pas prévu la crise ? » est très pertinente. La réponse pourquoi vous l’avez prévue : « parce que j’étais employé au cœur-même de l’industrie où cette crise avait son origine : c’est-à-dire dans l’immobilier résidentiel américain » n’est bien sûr pas une réponse complète à la question posée.

Pour ma part, je répondrais à cette question de la façon suivante : les économistes n’ont pas prévu la crise parce qu’ils ne connaissaient pas la réalité économique du fait qu’ils se plongent soit dans les modèles abstraits mathématiques (orthodoxie), soit dans les raisonnements également abstraits (hétérodoxie). Comme Paul Krugman le faisait remarquer, « la profession de la discipline économique s’est égarée parce que les économistes, en tant que groupe, ont pris faussement pour vérité la beauté habillée dans des impressionnantes apparences mathématiques » (New York Times, le 6 septembre 2009, ma traduction). Pour prévoir la crise, il fallait connaitre – comme c’était votre cas – les détails du fonctionnement du système, mais la tradition établie de la discipline économique déteste les détails, parce qu’elle se fonde sur des simplifications. La vérité dans le domaine socio-économico-politique ne peut se révéler qu’à partir des études des détails que vous maitrisez parfaitement. Une partie importante des textes de vos ouvrages sont des descriptions. Les analyses que vous faites partent de ces descriptions assez détaillées des pratiques, c’est-à-dire des règles qui sont suivies par les acteurs et leurs croyances appuyant ces règles. Les économistes sont obsédés par l’utilisation des notions/concepts créés à l’intérieur de leur communauté. La plupart de ces notions sont des notions a priori dont la création n’était basée sur aucune recherche basée sur les faits. Par exemple, Schumpeter indiquait que les notions fondamentales introduites par Keynes « n’étaient établies sur aucune antécédent de recherche factuelle » (History of Economic Analysis, 1954, p.42). Dans votre analyse vous n’étiez pas gêné par la nécessité de vous baser sur des notions/concepts a priori ; votre analyse était ancrée dans vos descriptions. On peut dire que dans vos textes l’analyse accompagne les descriptions. Les économistes sont convaincus que, sans ce type de notions, aucune recherche n’est possible car ces notions servent de « lunettes » pour voir la réalité économique, mais en vérité elles créent des obstacles pour la compréhension de cette réalité. Les économistes détestent les descriptions, surtout lorsqu’elles sont détaillées, et ils les considèrent comme absolument inadmissibles dans les textes dits « scientifiques ». C’est pour cela que les économistes sont impuissants à comprendre et prévoir quoi que ce soit.

Marx a partagé avec ses adversaires idéologiques (l’école classique de l’économie politique) l’approche de recherche basée sur les simplifications et abstractions. De cette façon il a contribué à l’établissement de la néfaste tradition mentionnée ci-dessus de la discipline économique. La méthodologie qu’il a utilisée en rédigeant Le Capital se résume dans sa célèbre phrase : « L’analyse des formes économiques ne peut, en outre, s’aider ni du microscope, ni d’aucun réactif chimique. Il faut les remplacer par la force d’abstraction » (Le Capital, Livre I, PUF, 1993, p. 4). Marx était pris dans les visions scholastiques de son temps en partageant avec John Stuart Mill la conviction de l’impossibilité de l’approche expérimentale dans le domaine économique (Idem). Comme les autres représentants de l’école classique, il croyait profondément dans l’existence des « lois naturelles » dans le domaine économique. Le Capital de Marx est une œuvre dans une grande mesure scholastique visant à « prouver » l’existence de l’exploitation de la classe ouvrière par la bourgeoisie et non pas à chercher les rouages du fonctionnement du système pour les changer de façon constructive et non pas destructive. Comme Schmoller le soulignait à plusieurs reprises, les « lois naturelles » de la vie économique n’existent pas. En croyant aux lois naturelles, Marx ne comprenait pas les sources des régularités dans la vie sociale : les règles (les institutions) et les croyances derrière ces règles. Gustav Schmoller était apparemment le premier à avoir compris que les économistes doivent étudier les règles et les croyances des acteurs pour comprendre le système économique et prévoir les résultats de son fonctionnement (comme par exemple la crise actuelle).

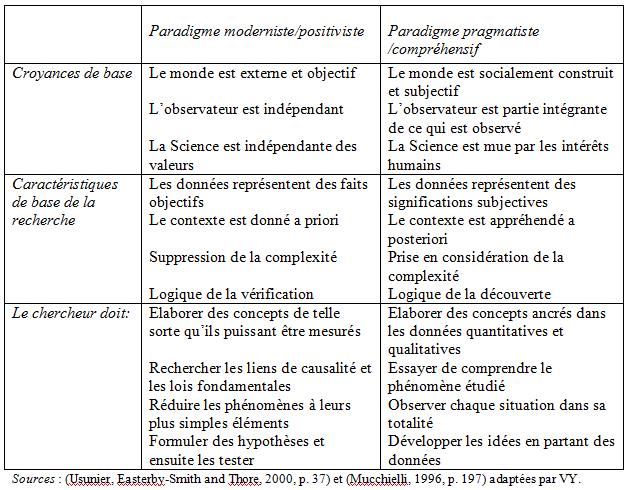

Les divergences entre Schmoller et Marx, comme d’ailleurs entre Schmoller et d’autres représentants de l’école classique et plus tard néo-classique, peuvent être actuellement résumées dans le tableau suivant (repris dans mon article en anglais p. 48).

Le matérialisme dialectique qu’utilisait Marx ainsi que le positivisme utilisé par l’école néo-classique rentrent tous les deux dans le paradigme moderniste/positiviste. Par contre, Schmoller et Commons étaient les premiers à proposer le paradigme pragmatiste/compréhensif. Dans le cadre de ce dernier paradigme, le changement social peut être présenté de la façon suivante.

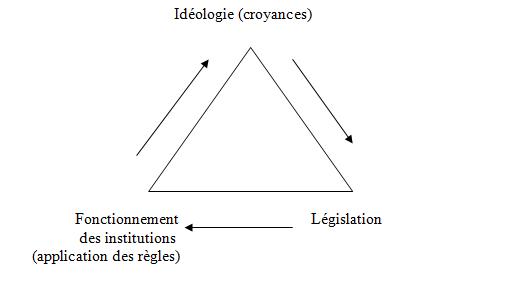

Les transformations des institutions se déroulent suivant des cycles. Le fonctionnement des institutions provoque les réactions des différents acteurs qui s’expriment dans les idéologies ; les idéologies se font une concurrence d’influence, et pour une raison ou une autre, une de ces idéologies détermine le contenu d’une législation qui est créée pour résoudre les problèmes du fonctionnement des institutions ; la nouvelle législation influence (et non pas détermine) le fonctionnement des institutions avec les anciens et/ou nouveaux problèmes, et on revient au point initial du cycle. Une législation ne détermine pas le fonctionnement des institutions car les règles à la base des institutions peuvent être formelles et informelles. Pour comprendre les complémentarités des règles formelles et informelles ou les rejets des règles formelles par les règles informelles, il faut analyser la dynamique de ces liaisons car les réalités socio-économiques ont une grande force d’inertie. Ce sont les générations précédentes qui déterminent dans une grande mesure les règles du fonctionnement des institutions pour les générations futures. Schmoller et Commons étaient profondément impliqués dans les changements socio-économiques de leur temps en influençant les législations nationales de leurs pays respectifs.

Dans le paradigme moderniste/positiviste les résultats attendus sont la détermination des liaisons quantitatives, la confirmation ou le rejet des théories ou des hypothèses. Par contre, dans le cadre du paradigme pragmatiste/compréhensif, les résultats sont interprétatifs, holistiques, descriptifs (descriptions riches, « thick descriptions » suivant Clifford Geertz), et la théorisation est ancrée dans les données. C’est vraiment votre façon de travailler. Mais Schmoller et Commons sont accusés de se concentrer sur les descriptions et de négliger les théories. Effectivement, les deux négligeaient la création de théories a priori qui ne sont pas basées sur l’étude détaillée de la réalité économique.

Pour revenir à Marx, celui-ci n’avait pas compris le rôle de la bourgeoisie dans la société industrielle, d’où sa position en faveur de la liquidation de la bourgeoisie. Si on peut se poser la question de l’utilité sociale de la bourgeoisie financière, on ne peut dénier l’utilité de la bourgeoisie industrielle et dans une certaine mesure de la bourgeoisie marchande. Le changement social chez Schmoller and Commons est un changement institutionnel dans tous les détails, et non pas un changement dichotomique : propriété privée ou collective des moyens de production. Marx et Schmoller-Commons donnent deux réponses différentes à « la question sociale » (on a appelé de cette façon à l’époque la nécessité de l’amélioration de la situation de la classe ouvrière). Marx prônait la révolution orientée vers la disparition de la bourgeoisie, et Schmoller-Commons qui se rendaient compte de l’utilité sociale de la bourgeoisie, étaient en faveur de la réforme, c’est-à-dire du changement partiel et graduel qui pouvait aboutir à des résultats radicaux. Les réformes qu’ils ont influencées avaient comme résultat la création de vastes systèmes de sécurité sociale qui existent toujours en Allemagne, mais qui ont été presque complètement supprimés aux Etats-Unis durant les dernières décennies. En écoutant attentivement votre discussion avec Jean-Claude Casanova, j’avais l’impression que vous partagez l’idée de la nécessité du changement ciblé et graduel.

A mon grand regret, vous avez raison en disant que « Un spectre hante la science économique et c’est le spectre de Karl Marx ». La crise a effectivement provoqué la hausse des ventes de ses œuvres, mais elles sont pratiquement inutiles. Marx a bien rendu compte de l’existence de l’élément prédateur dans la nature de la bourgeoisie, mais il n’a pas compris son potentiel créatif, et qu’au lieu de la supprimer, il conviendrait de la brider et de l’encadrer pour qu’elle ne conserve que ses capacités créatrices.

Très souvent, la science est définie comme l’ensemble des connaissances. Cette définition n’est pas correcte pour les sciences naturelles car la science n’est pas statique, mais c’est un processus, une activité d’obtention des connaissances sur la réalité. La réalité socio-économique est tellement changeante que la définition de la science comme ensemble des connaissances mène à son autisme. Pour Schmoller et Commons, la science économique était une activité visant à la compréhension contextuelle de la réalité socio-économique, c’est-à-dire dans le contexte national et historique. Dans la réalité économique, il est vain de chercher des régularités universelles (pas trop abstraites pour être utilisées par les pratiques réformatrices) ; ces régularités sont toujours contextuelles. Pour évaluer la contribution de Schmoller et Commons à la science économique, il ne faut pas s’adresser à leurs textes théoriques qui sont dépassés, mais à leur méthodologie de recherche qui a donné des résultats pratiques très importants et qui est toujours très actuelle. L’opinion unanime de tous ceux qui étudiaient sérieusement l’héritage de Commons indique qu’il n’y avait pas à l’époque d’autre économiste qui ait autant influencé positivement la vie socio-économique américaine. Schmoller et Commons s’exprimaient ouvertement contre la science économique qui a la prétention de découvrir des lois universelles valables partout et toujours. L’autre science économique que je prône dans mon article est également orientée non pas vers la création de nouveaux projets sociaux (utopies – j’utilise ce terme dans le sens que vous avez utilisé dans votre discussion avec J.-C. Casanova), mais vers la compréhension profonde de la réalité économique (en mouvement) et vers l’accompagnement scientifique des réformes. A ce sujet, Michel Callon et Bruno Latour disaient : « Pour parodier un mot de Marx, on pourrait dire que « les philosophes (ou les économistes) n’ont fait jusqu’ici que transformer le monde, il s’agit maintenant de le comprendre » » (Le capitalisme aujourd’hui, La Découverte, MAUSS n°9 : 45).

À l’heure actuelle, la recherche économique est considérée comme la création de théories a priori et l’enseignement économique comme l’acquisition de la connaissance de ces théories. Mon article oriente la réforme de la recherche et l’enseignement économique vers l’application de la méthodologie de Schmoller-Commons. La réforme doit favoriser les économistes « investigateurs altruistes » qui travaillent comme « anthropologues/historiens ». Dans mon article, ces qualifications font partie de la classification bidimensionnelle des économistes académiques du point de vue de leur méthodologie et de leurs valeurs professionnelles. Du point de vue méthodologique, les « philosophes/mathématiciens » appliquent les méthodes a priori ; les « économétriciens/statisticiens » sont liés aux premiers en utilisant leurs modèles pour donner des explications et faire des prévisions sur la base des données purement quantitatives ; les « anthropologues/historiens » utilisent les interviews, l’observation participante, la recherche action et différents types d’analyses des données qualitatives et quantitatives contemporaines et historiques. Du point de vue de leurs valeurs professionnelles, on peut distinguer : les « artistes » qui apprécient beaucoup la beauté de leurs produits académiques et qui pensent que la profession d’économiste académique est une profession comme toutes les autres, et que faire leur travail comme il le faut signifie répondre aux attentes de leurs employeurs, clients et collègues ; les « marchands » qui pensent que l’économiste universitaire doit suivre attentivement les directions de la production académique à la mode, qui permettent d’obtenir des financements, d’être bienvenus dans les revues professionnelles, les conférences et séminaires, et qui doivent orienter leur production académique afin de mieux la « vendre » ; et enfin les « investigateurs altruistes » pour qui l’étude des réalités économiques afin de les comprendre représente la valeur suprême, et les récompenses matérielles pour cette activité sont secondaires.

John Commons travaillait comme « anthropologue/historien » : « Il était en contact, d’une part avec les ouvriers, et d’autre part avec les dirigeants d’industrie. Il frayait avec toutes classes de personnes. Il présentait dans le cadre de ses cours à ses étudiants des personnes […], qui étaient considérées comme de très dangereux extrémistes. Pour lui, ces personnes n’étaient simplement que des types humains, avec qui ses étudiants devaient faire connaissance face à face. D’autre part, il était tout simplement soucieux de faire connaître à ses étudiants des capitalistes et des capitaines d’industrie. Il pouvait admirer un leader syndicaliste ; il pouvait comprendre le simple travailleur et il avait une grande admiration pour les grands capitaines d’industrie. Afin de comprendre leur point de vue, il est devenu membre de la Commission Industrielle de l’état du Wisconsin en se mettant en congé de l’Université » (Richard T. Ely, professeur de Commons qui a importé aux Etats-Unis la façon de « faire la science économique » lancée par Schmoller et ses prédécesseurs de l’école historique allemande). Pour apprécier son travail comme historien, on peut notamment se référer à son livre « Legal Foundation of Capitalism » et à ses quatre volumes intitulés « History of Labor in the United States ». Commons était également un « investigateur altruiste » : « Il invitait ses étudiants à consacrer leur vie à l’amélioration de notre mode de vie démocratique et de notre économie de la libre entreprise, pour lesquels il développait en eux non seulement une profonde admiration, mais aussi le sentiment que l’idée américaine est celle du progrès continu. Comme cela est fréquent chez les jeunes gens, de nombreux étudiants de Commons étaient insatisfaits de l’état de fait. Mais à l’issue de son enseignement ils devenaient des hommes cherchant à améliorer ce qu’ils pensaient fautif, mais sans pour autant détruire notre structure politique, économique et sociale. Commons leur enseignait qu’ils doivent connaître à fond les faits et faire des propositions réalisables visant des améliorations. Il leur disait non seulement d’étudier tout ce qui était écrit sur un sujet donné, et de raisonner logiquement sur cela, mais de faire leurs propres observations, et de penser plutôt en terme de remèdes qu’en terme de critiques, et d’apprendre à partir des personnes directement concernées ». (Edwin E. Witte, élève de Commons, qu’on appelle souvent « le père du système de la sécurité sociale américaine »).

Les « investigateurs altruistes » ne pourront pas « s’arranger entre eux » pour ignorer la réalité économique, et pour eux il n’y aura pas de danger de « refoulement ». Je pense que nous pourrions contribuer d’une façon ou d’une autre à l’apparition d’une autre communauté d’économistes, pour qui ce type de refoulement n’est pas possible.

Amicalement,

Vladimir Yefimov

Le 29.12.2009

64 réponses à “« Pourquoi les économistes n’ont-ils pas prévu la crise ? », par Vladimir Yefimov”