| La journée du 20 février à Bruxelles a été marquée par de nombreuses réflexions autour de l’emploi, comme l’a rapporté Paul Jorion dans son billet du dimanche 21 février. Si je n’ai pas eu l’occasion d’assister aux débats du matin, le thème est revenu le soir au Vicomte.

J’ai une position qui me semble être en décalage avec celle de la majorité des ABPJ, en parlant de raréfaction de l’emploi plutôt que de disparition, et en préconisant un partage du travail plutôt que l’instauration de l’allocation universelle. Je pense que le débat sous sa forme actuelle fait la part belle aux avancées technologiques, il laisse de côté les objectifs de profits qui guident les choix rendus entre capital et travail par les entreprises. En intégrant dans l’analyse les paramètres du choix pris en compte dans les stratégies d’entreprises, il me semble que l’on déborde largement de la problématique de la raréfaction ou la disparition de l’emploi.

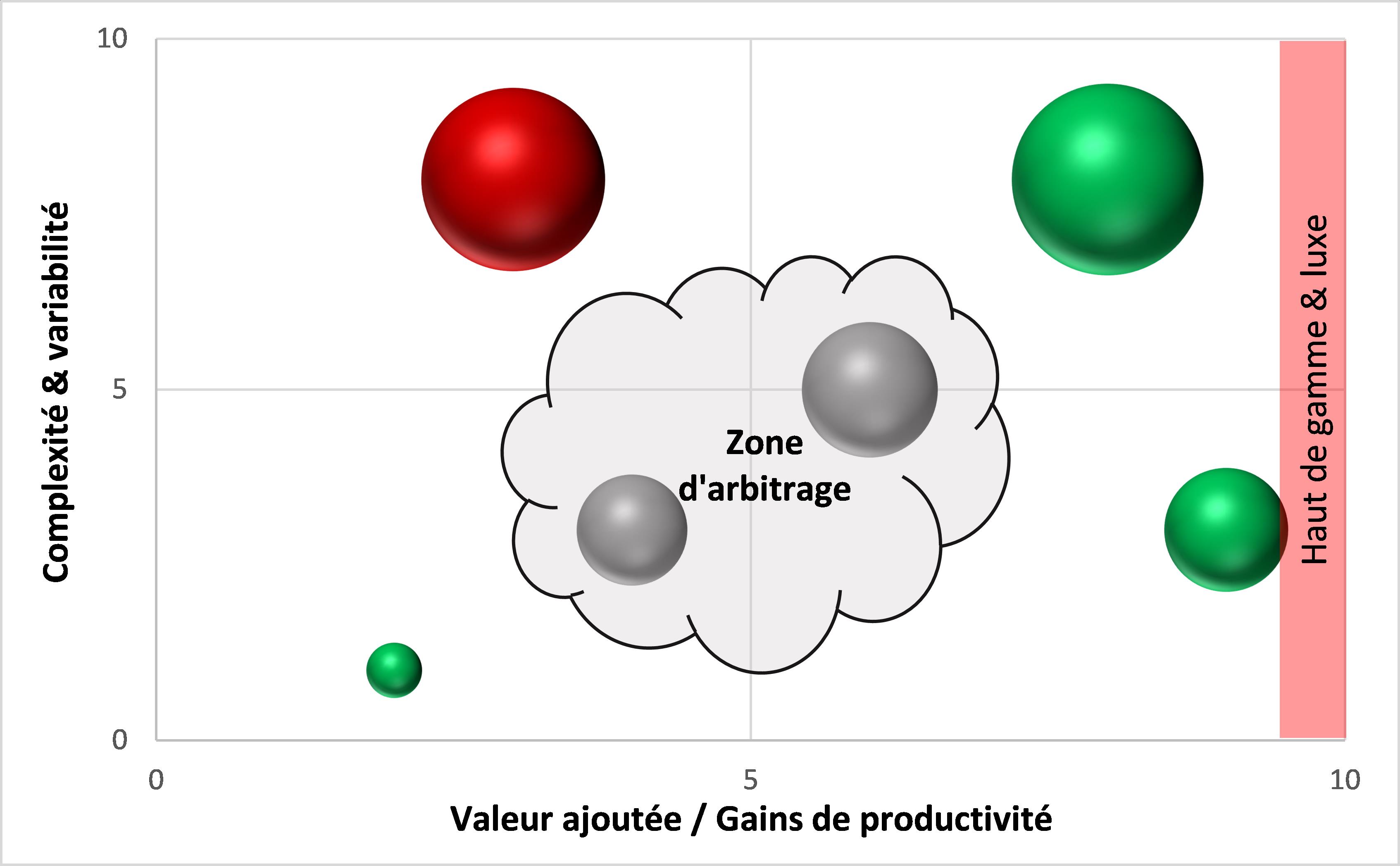

J’ai essayé de clarifier ce point de vue au travers d’une représentation « théorique » des différents éléments qui pèsent sur les arbitrages rendus entre travail et capital, à ce stade, l’échelle n’est que théorique, il faudrait aller plus loin pour y mettre de vraies mesures.

L’axe horizontal représente des profits potentiels pour l’investisseur, venant d’une utilisation plus efficace des facteurs, travail et capital, de la baisse de leur coût, de l’augmentation de la Valeur ajoutée par une augmentation de l’output, ou des trois facteurs combinés. Il faut toutefois relativiser l’importance les gains de productivité potentiels, il existe des limites aux capacités d’absorption. Pour donner quelques exemples, un logiciel de trading à haute fréquence n’a d’autres limites que celles de la technique : vitesse du processeur et débit des tuyaux. Tant que le système transmet des opérations, il y a un espoir de gain, même s’ils sont relativement faibles pour chaque opération. Dans le domaine des services à la personne, un robot qui travaillera quasiment 24 heures sur 24 dans ce secteur où la demande est immense sera source certaine de gains de productivité. Dans le cas d’une usine, le tableau est plus nuancé. La variabilité des volumes entre les différentes phases du cycle de vie du produit et la conjoncture peut dépasser 50 % entre le minimum et le maximum de la production. La productivité doit être aussi considérée comme un ensemble, ou la performance est dictée par le maillon faible (le moins productif) de la ligne de montage.

Le deuxième axe évalue la difficulté à mettre en œuvre un processus automatisé en utilisant deux notions différentes : la complexité et la variabilité.

La complexité est ici entendue comme une notion technique. Les principaux paramètres de cette complexité pourraient être le caractère plus ou moins aléatoire de l’environnement, le nombre de règles qui doivent le décrire, l’aspect certain ou incertain du processus, le degré de précision et de fiabilité requis pour effectuer la tâche demandé. Des sauts technologiques ont permis une simplification dans des domaines qui auraient été autrefois difficiles à mettre en œuvre. C’est le cas avec la programmation orientée objet, en utilisant des instances simples créées ad hoc, elle rend beaucoup plus simple la programmation des logiciels de trading haute fréquence qui arbitre simplement sur un différentiel entre achat et vente. En production, l’environnement est beaucoup mieux défini et facile à décrire, mais il nécessite un haut degré de précision et de fiabilité : il s’agit de gérer une partie mécanique où se loge l’essentiel de la complexité.

Il reste que cette complexité peut voir une partie de ces coûts partagés et drastiquement réduits. Une voiture autonome doit gérer un environnement complexe, entre la partie connue (route, itinéraire…) et inconnue (les autres usagers de l’espace public et les obstacles imprévisibles). La cartographie et le GPS sont complexes à mettre en œuvre, des entreprises géantes comme Google espèrent y trouver un nouveau modèle économique, avec deux fers au feu, entre l’option soft et royalties, faibles unitairement pour chaque véhicule, et l’option soft & hard.

La variabilité se situe du côté de l’output où il y a deux aspects à prendre en compte. Le premier aspect concerne le volume des opérations à traiter et les limites qui y sont attachées : sont-elles prédictibles, ont-elles des capacités de croissance ? Une automation totale transformerait en coût fixe l’intégralité du processus de production, rendant la contrainte du point mort beaucoup moins flexible qu’aujourd’hui. Les gains de productivité horaires peuvent être contrebalancés par la dégradation de la productivité du capital. Le deuxième aspect est celui de la nature de l’output. Pour reprendre l’exemple du logiciel de trading haute fréquence, l’output est de nature assez simple, les ordres d’achats ou de ventes sont des fichiers qui sont des formats plutôt standardisés. En production, un output complexe pose de fortes contraintes mécaniques : il faut multiplier les axes ou le nombre de robots, tout en maintenant un degré de précision très élevé. C’est par exemple le cas pour les robots capables de réaliser plusieurs tâches touchant au même environnement, comme l’installation des tableaux de bord dans une usine automobile, entre les véhicules sans ou avec climatisation, manuelle ou automatique, avec ou sans écran, c’est souvent le tableau de bord, très visible, qui détermine le jugement de l’utilisateur. La qualité de l’assemblage doit être très bonne, dans la pratique, cette tâche n’est quasiment jamais robotisée.

Le troisième élément qui ne figure que partiellement sur cette représentation est une dimension irrationnelle. Dans le domaine du luxe et du haut de gamme, le client entend avoir affaire à un service personnalisé, où la reconnaissance de son statut social joue un rôle déterminant, perpétuant à bien des égards une relation maître / serviteur. Dans d’autres domaines, ce sont des considérations psychologiques, même si celles-ci évoluent rapidement. Les avions de nouvelle génération (A350, 787 Dreamliner, 737 CMax & A320 Neo) restent des avions à deux pilotes. L’on peut parfaitement imaginer demain des avions à un pilote plus un renfort, type pilote de drone, capable d’assurer à distance un soutien, voire une prise de contrôle total, mais compte tenu des investissements réalisés sur la génération actuelle, ce ne sera pas avant une bonne dizaine d’années, même si les crashs Germanwings et MH370 ont sûrement fait évoluer le potentiel d’acceptation du public.

Le dernier élément qui figure sur ce graphique est la taille des bulles, qui représente peu ou prou ce qu’il en coûte pour automatiser un processus, il est en première approximation proportionnel à la complexité du processus et sa variabilité. On ne peut douter que les bulles colorées en vert sur le graphique verront un jour le travail humain se réduire à une portion résiduelle. Soit parce que la complexité est réduite, limitant d’autant l’investissement. Il y a une phase de transition, déterminée en partie par sauts technologiques (arrivée du commerce électronique ou des écrans tactiles dans la distribution par exemple), mais on reste dans des processus peu complexes. Quand on se situe dans le quadrant en haut à droite, on est dans une autre problématique : si la complexité est élevée, les gains le sont aussi : je ne doute pas que les entreprises feront le choix de l’automatisation en fonction des sauts technologiques, qui devront de rapprocher de l’IA. Le cas opposé est celui de la grosse bulle en rouge dans le quadrant en haut à gauche. Complexité élevée, difficulté à partager une partie des coûts, gains limités en productivité et/ou valeur ajoutée, auquel j’ajouterais souvent la taille réduite des opérateurs : je pense que l’emploi des hommes restera important et encore pour longtemps dans ce type de configuration.

Reste la zone d’arbitrage, où le choix entre facteur travail et capital ressort principalement des stratégies et de la taille des entreprises, les prévisionnels (volume & marge) jouent un rôle important dans les décisions rendues. Comme le rappelle fréquemment Paul, le travail des hommes n’est pas considéré comme un apport dans la théorie économique dominante : c’est un facteur de production qui a un coût au même titre que le capital, ce que reflètent les normes comptables qui enregistrent les salaires et les charges comme telles. Dans cette zone d’arbitrage, la complexité renchérit l’investissement, la variabilité de l’output en terme de volume comporte un risque sur le point mort et les entreprises favorisent les coûts variables (l’emploi) plutôt que d’automatiser complètement une usine. Celle-ci se traduirait par la montée des coûts fixes (amortissement et intérêts), avec une rigidité importante du point mort (même si l’amortissement du capital peut être en partie différé). On a pu voir à l’occasion de la crise de l’agriculture des reportages sur des exploitations allemandes ou néerlandaises, en grandes difficultés, car elles ont tous misés sur la robotisation et les amortissements et financements de sont plus couverts par les prix de vente aux intermédiaires, guidés par les rapports de force. Dans ce contexte le coût du travail est un facteur déterminant. La délocalisation est une option possible (le transport ne coûte rien, acheminer un container standard 40″ depuis l’Asie vers l’Europe coûte moins de 1000 $ sur un porte-container moderne), les pressions pour réduire le coût du travail sont bien sûr l’autre option, et l’on voit bien que c’est un enjeu majeur qui occupe le devant de la scène.

On peut tenter d’associer à ce raisonnement une typologie intuitive des emplois dont nous parlons. Du côté des emplois menacés, la logistique, y compris celle du dernier kilomètre avec des véhicules qui seront automatisés. Tous les processus industriels de base ont déjà été robotisés, dans un contexte où la variabilité de la demande a été moins marquée qu’aujourd’hui. Les gains de productivité expliquent les 2,266 millions d’emplois perdus dans l’industrie entre 1970 et 2010. Les percées technologiques (vente en ligne, écrans tactiles) laissent craindre des pertes massives d’emplois dans la grande distribution et les services généralistes. La partie spécialisée suivra, même si l’interaction avec le client est plus complexe à gérer (le conseil). En ce qui concerne l’artisanat et la construction, si je peux très bien imaginer un plombier ou un chauffagiste se rendre dans une voiture autonome chez un client, chaque intervention s’opère dans un contexte unique : celui d’un logement spécifique. Si techniquement, ce n’est sûrement pas impossible, je doute que l’investissement ne soit rentable avant longtemps, on parle ici de près de 1,5 million d’emplois, en excluant les services. Pour les services très qualifiés, la question de la complexité se pose différemment, les énormes investissements nécessités par le big data, l’intelligence artificielle ou les systèmes experts trouveront un jour ou l’autre une rentabilité, compte tenu des gains attendus.

Dans la zone d’arbitrage, l’agriculture est soumise à des pressions productivistes, mais comme je l’ai évoqué plus haut, l’exemple d’autres pays montre que la robotisation est loin d’être la solution miracle. Ce qui reste à automatiser dans l’industrie est complexe, la variation des volumes de production ne pousse pas à augmenter les frais fixes, l’emploi reste la variable d’ajustement privilégié. Dans les services spécialisés à qualification intermédiaire, la complexité peut s’avérer redoutable, alors que les prix facturés pour une prestation peuvent rester faibles : piquer dans le bras pour une infirmière reste un exercice délicat de précision où il faut savoir réagir aux réactions inattendues du patient. Même si un robot est capable de réaliser toutes ces tâches et qu’il remplace 3 infirmières, l’investissement reste onéreux, sûrement moins justifié du point de vue d’une clinique privée que celui dans un médecin robot qui facture des actes plus onéreux.

Dans la zone d’arbitrage actuel, la recherche de flexibilité, le montant de l’investissement nécessaire à l’automation pour couvrir la complexité, les gains limités, mais aussi la taille des opérateurs dans l’agriculture, une partie des services et de l’industrie (la sous-traitance) continue à pousser pour l’emploi. La mise en œuvre d’un facteur de production étant vue comme un coût, les rapports de force sont évidemment déterminants pour en diminuer le prix, l’enjeu essentiel du point de vue des entreprises est de pousser ces rapports de force jusqu’à leur maximum.

Dans ce contexte, la raréfaction du travail est une bonne nouvelle pour les entreprises. Elle agit directement sur le coût du travail, selon les mécanismes expliqués par Paul dans son livre « Le prix ». Les pressions pour faire baisser les salaires sont fortes, soit à l’embauche, soit au travers de pseudo accords de compétitivité. À une époque où le coût des transports est négligeable et les barrières à l’entrée sont faibles (et tendent à baisser avec les accords de libre-échange), le maintien de la mondialisation est un enjeu majeur, surtout pour les plus grosses entreprises qui peuvent facilement recourir au travail au loin. La dégradation régulière du chômage permet de pousser auprès du monde politique l’aspect flexibilisation, le Code du travail est remis en question, le travail payé à la tâche trouve peu à peu un cadre, l’emploi dans l’auto-entreprenariat a explosé : ce versant du discours illustre combien l’emploi est intégré dans la logique d’entreprise comme la variable d’ajustement privilégiée. Enfin, la diminution des charges est l’autre axe par lequel les entreprises espèrent faire baisser le coût du travail. Ce discours trouve un écho favorable de la part du monde politique, qui n’a pas compris que les embauches, s’il y en a, resteront toujours limitées, fortement dépendantes de la conjoncture et ne compenseront de toute façon pas les ruptures que nous venons de décrire dans d’autres domaines. En ce sens, je pense que l’instauration d’une allocation universelle à un niveau assez bas en lieu et place du système de protection actuel peut présenter un double bénéfice pour les entreprises : en diminuant les charges et le coût du travail d’un côté, en dégradant encore plus les rapports de force pour les individus qui n’auront d’autres choix que de tout faire pour travailler, sinon à sombrer dans la misère.

Les arbitrages actuels des entreprises se déroulent dans un contexte économique et réglementaire très favorable, même si ce sont les entreprises dominantes qui raflent probablement la mise. Sans changer le contexte de cet arbitrage, il est probable que l’on arrivera rapidement à 25 puis 50 % de taux de chômage. Changer le cadre permettrait à mon sens, non seulement d’influencer sur la zone d’arbitrage actuelle, mais aussi de limiter le transfert vers l’automation en cours pour les services. Cependant, sans une politique active de partage du travail, les effets d’une telle politique resteront limités.

Pour conclure ces réflexions, je voudrais revenir sur le titre donné au colloque du samedi 20 février : « Multiplier les emplois de qualité au 21e siècle ? C’est possible ! » L’emploi a toujours été un Janus : lieu de vie sociale, de rencontre, et parfois de solidarité, il est aussi un lieu de compétition féroce où tous les coups sont permis, où l’inégalité la plus extrême règne, ou la frustration et l’insatisfaction sont plutôt la règle que l’exception. Tant qu’il restera des enjeux de pouvoir au sein d’une organisation, je ne suis pas sûr que cet état de fait changera, les changements de paradigmes du passé n’ont pas apporté de réponses à grandes échelles, seules quelques expériences locales ont connu quelques succès. Je suis par contre certain que les rapports de force exacerbés qui sont la règle aujourd’hui ne font qu’accentuer cette situation. En d’autres termes, je ne crois pas beaucoup à la création d’emplois de « qualité », aujourd’hui comme demain. La qualité de vie doit se mesurer autrement qu’en seule référence au travail.

Une politique visant à contraindre les rapports de force doit préserver les rémunérations et sécuriser les conditions sociales dans lesquelles le travail est réalisé. Une politique de partage du travail doit diminuer le temps de carrière et laisser plus de temps libre aux individus. Pour qu’une telle politique profite réellement aux citoyens, il faudra aussi leur donner des moyens de se réaliser dans d’autres activités qui doivent devenir réellement gratuites : sport, culture… À défaut d’emplois de qualité, une vie de qualité peut être un objectif accessible au plus grand nombre. À défaut de socialisme, ce pourrait déjà être un sérieux changement de paradigme. |

On pourrait forger le néologisme que c’est une « superpilation », ce que fait l’IA. Compilation, superposition, agitez et mélangez, et voilà…